ワークエンゲージメントを高める10+1のアプローチとは

働く人たちに、もっとやりがいや誇りを感じてほしい、活気ある職場にしたいという課題意識から、「ワークエンゲージメント」への注目が高まっています。

この記事では、ワークエンゲージメントを高める方法を個人・マネージャー・組織に焦点を当ててご紹介します。また、自組織ではどのような切り口からワークエンゲージメント向上に取り組むのが適切かを検討する際に役立つ「仕事の要求度ー資源モデル」もご紹介します。

SDGs経営を実現するためには、SDGsのゴールに紐づけて事業のポジティブな面だけを整理・評価するだけでなく、地球環境や社会に与えてきたネガティブな影響も客観的に把握することが求められます。

そしてサステイナビリティの実現に向けて自社が解決すべき課題を特定することが重要です。

このコラムでは、あらゆる企業にとって重要な課題であり、新たな成長戦略ともなる「本当のSDGs経営」実現に向けた3つのポイントをご紹介します。

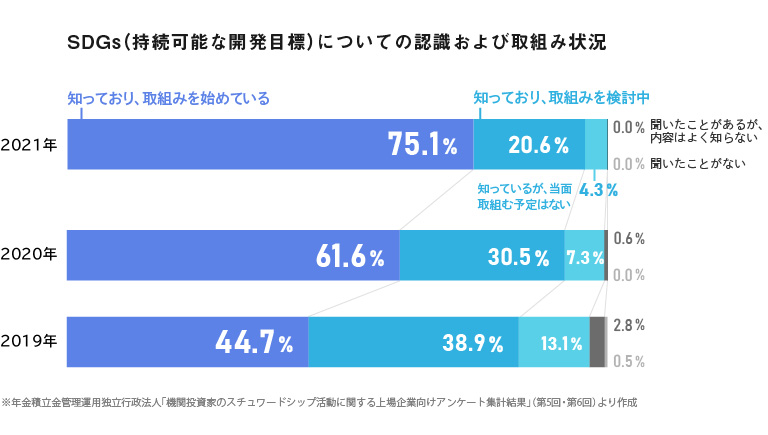

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が実施したアンケートによれば、この数年間でSDGsへの認識は大きく広がり、目標の達成に向けた取り組みを行う企業も増加しています。2021年5月に発表されたレポートでは回答した企業の100%がSDGsについて「知っている」と答え、実際に何らかの「取組みを始めている」という企業だけでも75.1%にのぼっています。

こうした調査結果にも表れているように、統合報告書やCSRレポートにSDGsの視点を取り入れた企業が増えていると感じます。

しかしレポートをよく読んでみると、実際には「現在行っている事業の『良い面』を見つけ出し、SDGsの17の目標(ゴール)に紐づけているだけ」という企業も少なくありません。

SDGsに照らしあわせて評価し直すことで、既存事業の価値やメリットを再評価することはできそうです。しかしSDGs達成への取り組みは、それだけで十分なのでしょうか?

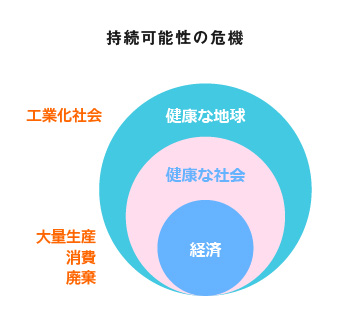

大量生産・消費・廃棄の工業化社会の中で、経済発展しました。しかし、大量生産・消費・廃棄を続けてきたことで今、地球環境が激変し、社会に大きな影響を与え、経済活動自体も立ち行かない状況も起きています。例えば、気候温暖化に伴う台風の大型化によって社会システムが麻痺し、経済活動がストップしてしまう、COVID19のまん延によってロックダウン、サプライチェーンが寸断されることが挙げられます。

「健康な地球」「健全な社会」があって、ビジネスが成り立つという「当たり前のこと」が、成り立たなくなっています。地球の恵みは有限であり、「取って作って捨てる」直線型の経済モデルから「借りて使って戻す」循環型の経済モデルへのシフトが求められてきています。

これからの経済活動(ビジネス)は、循環型経済に向けて環境や社会問題の解決を促進することが求められます。

では「本当のSDGs経営」を行い、持続可能性を実現するためには、どんな取り組みが必要なのでしょうか。

新しいことを始めるには、これまでとは発想を変える必要があるかもしれません。ここでは、「SDGs経営」のスタートラインに立つために、大切なポイントを3つご紹介します。

SDGsを経営に取り入れるということは、サステイナブルな経営を行うということ。そのためにはまずサステイナビリティを正しく理解し、「サステイナブルビジョン」を描くことが重要です。

サステイナブルビジョンとは、サステイナブルな未来において「自社のあるべき姿」を描いたものです。

その基盤となるのは、未来・社会における自社の存在意義を示し、いかにサステイナビリティに貢献するのかを定めた「ミッション」です。

ミッションに基づいて、20~30年先を見据えたビジョンを描くことが重要です。ときには現状を離れて描く大胆な発想や高い目標がイノベーションを生み、社員やチームのメンバーを鼓舞することにつながります。

すでに持続可能な状態ではない「現在」の延長線上に、サステイナブルな未来はありません。サステイナブルビジョンを検討するときには、現在の事業・経営が発展した先をイメージするよりも、むしろ従来の事業のあり方にとらわれずに発想することが大切です。

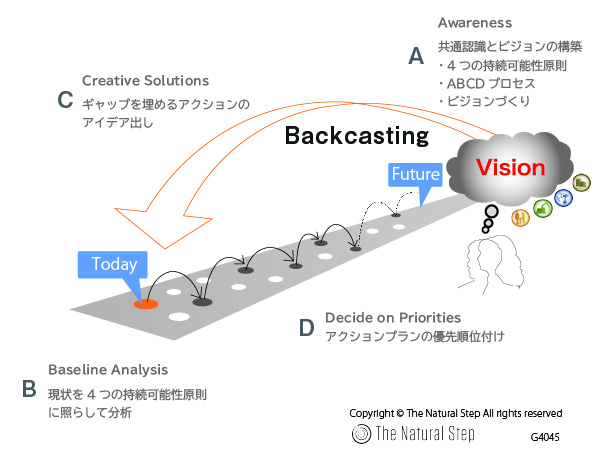

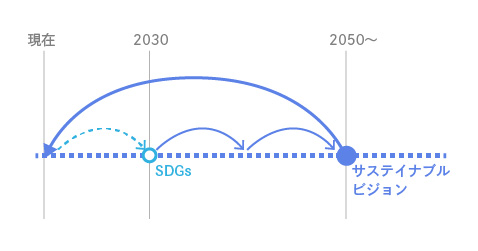

こうしたことから、サステイナブルビジョンを検討する際により適している思考法が「バックキャスティング」です。

バックキャスティング(Backcasting)とは、未来のある時点における目標(「あるべき姿」や、目指すべき状態)を設定し、そこから現在を振り返って、目標を実現するためにするべきこと・必要なステップを考える思考方法です。

バックキャスティングでサステイナブルビジョンを描き、戦略を策定する際に活用されるのが、下図で示す「ABCD戦略構築プロセス」です。このフレームワークについては、コラム『サステイナブル経営 ~新たな“攻めの戦略”~』でもご紹介しています。

またバックキャスティングとは逆に、現在を起点とし、過去の情報から未来のトレンドを組み立てて考えるアプローチは「フォアキャスティング」と呼ばれます。

未来における理想の状態=「あるべき姿」(サステイナブルビジョン)を描き、バックキャスティングを通じて「その実現に向けて、私たちはこれから、何をするべきなのか」を明確にしていきます。

ここで重要なことは、将来における姿を「4つの持続可能性原則」の制約の中で描くということです。

「持続可能性の4原則8項目(4つの持続可能性原則)」は、自然資源と自然の構造や機能を維持すること、そして人間の基本的ニーズを満たす手引きとして定義されたものです。詳しくはこちらのページでご紹介しています。

2つめのポイントは、SDGsを参考に自社の事業が環境や社会に与えているポジティブな影響だけでなく、ネガティブな影響を把握することです。

自社の事業が市場に受け入れられている、社会的に有益なものとしてすでに評価されているのであれば、それらをSDGsの各ゴールに紐付けて、社会に与えているメリット(ポジティブな影響)を発見するのはそれほど難しいことではないでしょう。これまでとは違った視点から捉えることで、事業の新たな価値を発見することにもつながるかもしれません。

しかしSDGsの達成に貢献する「本当のSDGs経営」に取り組むためには、自社の事業が環境や社会に与えうるネガティブな影響や、サステイナビリティの実現に向けて解決すべき課題を特定することも欠かせません。さらにいえば、自社についてだけでなく、関連するサプライチェーン、バリューチェーンにおける事業活動や製品、サービスも含めて評価したいところです。

SDGsの各ゴールを指標にしてポジティブな面とネガティブな面の両方を客観的に評価・把握し、課題を明らかにすることで、その解決に向けて重点的に取り組むことができるようになります。

しかしSDGsの達成期限である2030年は、サステイナブルビジョン策定に向けたバックキャスティングの起点(サステイナブルビジョンが示す「あるべき姿」を実現する期限)としては少し近すぎるようです。

バックキャスティングでは「振り返り」の起点を25年~75年後に設定することが有効だとされており、もう少し長期的な視点で考える必要があります。

ですからサステイナブルビジョンの策定においては、SDGsを2030年における「マイルストーン目標」として考えるとよいでしょう。

地球温暖化対策の国際的枠組みである「パリ協定」では、温室効果ガスの排出を21世紀後半までに実質ゼロまで下げるという、より長期的な目標を掲げました。このことから、各業界のリーディングカンパニーは2050年以降を視野に入れたサステイナブルビジョンを描いています。

SDGsは、各分野での目標(ゴール)をわかりやすく示しています。そのメッセージ性をいかして「事業を展開している地域、そして日本・世界のサステイナビリティ実現に向け、自社の事業がいかに貢献していけるのか」を表現するツールとして捉えると、自社の取り組みやメッセージを社内外に向けて発信する際にも活用できそうです。

SDGsを経営に取り入れ、新たな取り組みを始めるためのポイントをもう一度整理してみましょう。

SDGsとサステイナビリティへの取り組みは、あらゆる企業にとって重要な課題です。そして同時に、すべてのビジネスにおいて成長のチャンスを掴む「攻めの戦略」にもつながっています。

ビジネスコンサルタント(BCon®)では、SDGs経営・サステイナブル経営の実現に向け、事業内容やサステイナビリティへの取り組み状況に応じたサポートを行っています。どうぞお気軽にご相談ください。

サステイナブル経営の概要と、実践する上でのポイントをご紹介します。

持続可能な経営を進めるためのベンチマークツール

三ヶ日町農業協同組合(JAみっかび)での、サービス導入事例をご紹介します。SDGsを基点にしたサステイナブルビジョンの策定と実現に向けた取り組みを、お手伝いさせていただきました。

BConは、株式会社ビジネスコンサルタントの登録商標です

組織開発や人材開発の最新の情報やソリューションのご案内をお送りしています。

サステイナブルビジョンの策定に向けた取り組み、SDGsを活用した事業展開についてなど、お悩みやフェーズにあわせてサポートいたします。

こちらのフォームからお問い合わせください。

働く人たちに、もっとやりがいや誇りを感じてほしい、活気ある職場にしたいという課題意識から、「ワークエンゲージメント」への注目が高まっています。

この記事では、ワークエンゲージメントを高める方法を個人・マネージャー・組織に焦点を当ててご紹介します。また、自組織ではどのような切り口からワークエンゲージメント向上に取り組むのが適切かを検討する際に役立つ「仕事の要求度ー資源モデル」もご紹介します。

近年、優秀な人材の定着、生産性の向上、そして持続的な組織成長を目指す上で、「従業員エンゲージメントの向上」は多くの企業にとって不可欠なテーマとなっています。

本コラムでは、エンゲージメントが高い企業に共通する7つの特徴と、それらを踏まえて今後取り組むべき具体的な実行ステップをご紹介します。

近年ますます顕著になっている人手不足を背景に、多くの組織が人材獲得に力を入れています。その中でも新卒採用は年々難しさを増し、せっかく採用できた人材の早期定着と活躍支援が、人事部門においても管理職・先輩社員においても、重要な課題となっています。

こうした背景を踏まえ、ビジネスコンサルタントでは2025年度より新入社員アンケートを刷新し、調査を実施しました。弊社独自の「適応モデル」に基づき、新入社員が組織に早く適応し、成長していくために、自身の現状をどのように認識しているのか、そして組織・上司・同僚に対してどのような期待を抱いているかを把握できる内容となっています。

本コラムでは、調査結果の一部を抜粋し、全体傾向についてご紹介します。