「自己肯定感を高める講座」を大学で活用:若年層向け施策のヒント

若手社員の定着率とモチベーションの向上が多くの企業にとって共通の課題となっているなか、解決策の1つとして関心を集めているのが、モチベーションとも深く関わる「自己肯定感」の向上施策です。

武庫川女子大学経営学部が学生向けに実施した「自己肯定感を高める講座」は、そうした取り組みのヒントとなる事例です。

課題とソリューション

Before

- 学部の特徴でもある「実践学習」では学内外をフィールドにした学習機会の充実が図られ、幅広いテーマでプロジェクトが展開されていた

- 新型コロナの影響によるキャンパスの閉鎖で、学生同士あるいは学生と教職員との関わりが制限されるなか、対人関係の構築や社会性の成長に課題がみられた

- 周辺に立地する他大学との比較やSNSの影響で自己肯定感が低下している傾向が感じられ、課題の1つになっていた

After

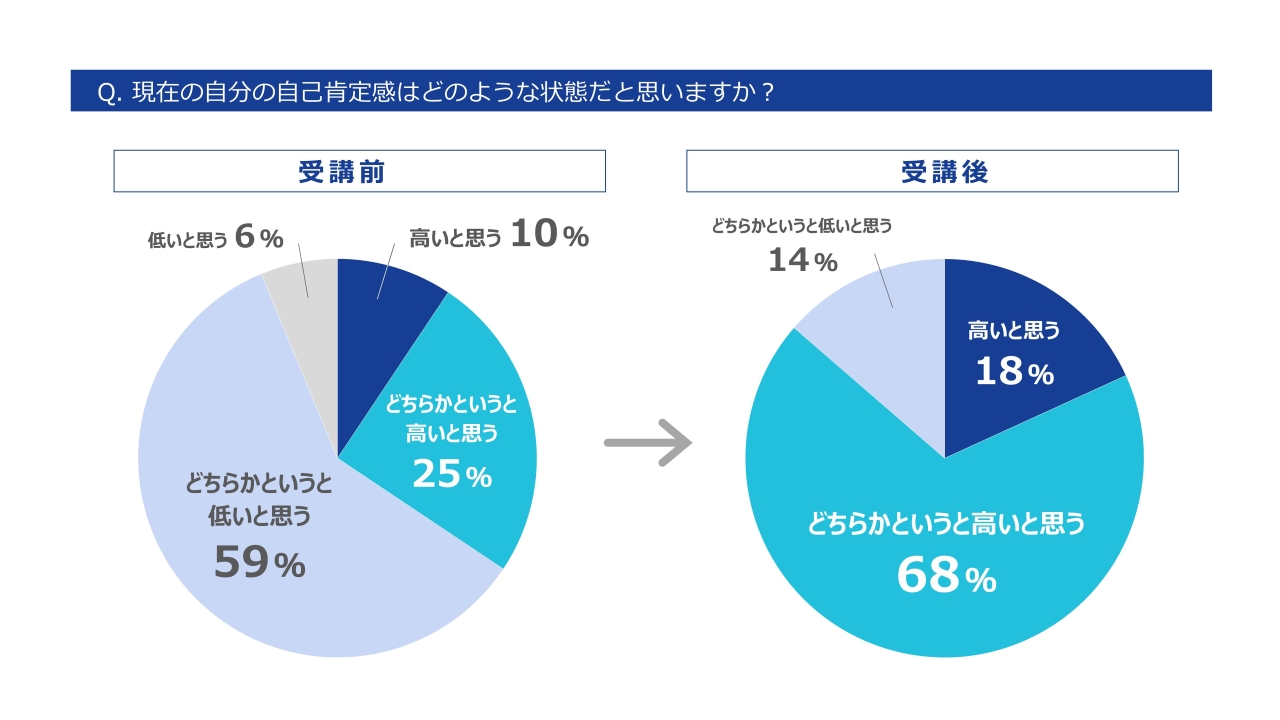

- 受講した学生の自己肯定感に大幅な向上がみられた。アンケートでは自己肯定感が高い傾向を示す学生の割合が35%→86%に上昇した

- 「自分史」の作成などを実践したワークショップを通して自己理解や自己受容が進み、ポジティブな思考習慣の獲得、日常行動の変化につながった

- 周囲との関係性を築くことや、他者に頼ることの重要性が認識され、他者との関わりに対する前向きな意識が育まれた。自らの考えを発信することに対する意識が変化し、コミュニケーション面での成長がみられた

学部長インタビュー:「自己肯定感」をテーマとした学びのねらい

1939年に創立した武庫川学院をルーツに、女性の自立を目的として開学した武庫川女子大学(兵庫県西宮市)。80年にも及ぶ歴史のなかで、学生たちがさまざまな専門職に就くことを目指し、国家試験に向けて準備するための学科が多く設置されてきました。

経営学部は2020年4月に開設され、インターンシップを行うなどキャンパスの内外で社会と関わりながら学ぶ「実践学習」がカリキュラムにおける特徴の1つとなっています。

「自己肯定感を高める講座」は、2022年度実践学習の一環として実施されました。同講座は、ビジネスコンサルタント(BCon®)が社会人向けに展開するプログラムをリメイクしたものです。

同講座を授業に取り入れたねらいや、その成果へのご評価を、学部長(実施当時)の福井様に伺いました。

「厳しい境遇であっても、自分の人生を再設計できる」力を目指して

福井 誠 様

「実践科目」には、どのようなねらいがあるのでしょうか

人生100年時代といわれるようになった現在、1つの職業だけで生きていくのは難しい。経営学部の設置にあたっては、女性特有のキャリアの断絶も乗り越え、それぞれのステージで次の人生を開拓できるような人を養成したいという考えがありました。

学生たちには、何歳であっても、世界のどこにいても、厳しい状況にあっても、それでも自分の人生を再設計できる……そんな意欲と能力を持つことが大事だと伝えています。そして、そのためのベースを大学時代につくってほしい。そうした目的に適合するために、カリキュラムには必修科目にくわえて、企業などと連携したインターンシップや社会課題の解決に取り組む「実践科目」を設けました。

キャリアを変えようとするときに、自分だけで頑張るとか学校に行くというのも1つの方法ですが、「人(他者)を巻き込みながら自分がやりたいことを実現する」ということも重要です。もちろん、逆に巻き込まれることもありますよね。大事なのは「人に巻き込まれることを恐れるな。自分だけでやろうと思うな」ということ。このコンセプトを実践学習で学んでもらうことをねらいとしています。

「人との関わりを制限された世代」へのアプローチ

どのような課題感から「自己肯定感を高める講座」導入を検討されたのでしょうか

2つありました。1つは新型コロナの影響です。学部設立時からキャンパスは閉鎖となり、学生たちは登校をすることもなく、5月にはリモート授業へ移行しました。学生生活の喪失ともいう事態で、人との接点が持ちづらい時期が続いたので、対人関係や社会性の成長のための対策を考えました。もう1つは、学生の自己肯定感が低いかもしれないという感覚です。関西は女子大も多いですし、経営学部だけで見たときも近隣に有名な共学の大学があります。他者と比較しやすい環境に、自己肯定感が低い一因があるのかもしれません。

ですから、このセルフエスティーム(※)というテーマは実践学習の趣旨にも合致すると思いました。就職のときにも役立ちますし、経営学部立ち上げ時のコンセプトに非常に合致すると考え導入しました。加えていえば当時、遠隔でも実施可能なことも大きかったです。

(※)セルフエスティーム:「ポジティブな自己概念」。自分を大切にし、自分を誇りに思う気持ち。

詳細:https://www.bcon.jp/keywords/selfesteem/

実施概要

全8回のうち6回を「自己肯定感についてのワークショップ」とし、受講した学生自身が自己肯定感を高めるためのプロセスを進めた。弊社が社会人向けサービスでも活用する「エレメントS(自己概念を理解する診断)エレメントF(自身の感情について理解する診断)」や、過去の自分を振り返って自己肯定感の上下動をグラフで表現する「自分史」の作成などを通して、学生自身が自己分析に取り組んだ。その成果をもとにしたグループワークでは、どのような状況が自己肯定感を高め、あるいは低下させるのかを検討した。

終盤の2回では、同講座のプロモーション施策をグループで検討した。講座での学びや気づき、一人ひとりの視点から得たアイデアを基に、ターゲットの設定、プロモーション動画の制作を想定したシナリオやコンテの作成を実践。「自己肯定感を高める講座」が社会においてどのように活用できるかを考える機会とした。

1〜3年生の計30名が受講。オンライン受講も可能としたことで、学生がキャンパスに集まれない状況でも参加でき、学習の機会を確保することができた。

全8回の内容

自己肯定感「高い」の回答比率 35%→86%へ増加

実践学習では、インターンシップを含め3年次までに4つのプロジェクトを自分で考え、経験していきます。その過程で、自分自身がどのように変化してきたかをナラティブ(物語)に整理することがとても重要です。他者から見た客観的な変化だけでなく、自分の中での変容を実感することが大切で、将来自分のキャリアを変えるときにも役に立つ学びになると考えています。研修を通じて自己肯定感が高い認識の学生が大幅に増えたことは、素晴らしいことです。

受講前後のアンケート結果(2022年度)。「高いと思う」「どちらかというと高いと思う」の回答の合計値が、講座1回目終了時点の35%から、8回目終了時点では86%に向上した。

受講前後のアンケート結果(2022年度)。「高いと思う」「どちらかというと高いと思う」の回答の合計値が、講座1回目終了時点の35%から、8回目終了時点では86%に向上した。

関連サービス:公開講座 HEP

自己への気づきを深め、 対人関係において他者に与える影響を理解し、 行動変容のきっかけをつかみます。

学生インタビュー:講座を通して学んだ「自己肯定感の育て方」

経営学部が実践学習で用意するプロジェクト数は、年間80以上に及びます。豊富なラインナップのなかから「自己肯定感を高める講座」を受講した皆さんに、幅広い実践講座のプログラムから同講座を選択したきっかけや受講後の変化などについて伺いました。

写真左から:鳴神 希実さん(3年)、小林 和葉さん(2年)、安田 美波さん(1年)。学年は受講当時。

写真左から:鳴神 希実さん(3年)、小林 和葉さん(2年)、安田 美波さん(1年)。学年は受講当時。

それぞれの悩みや経験が、受講のきっかけに

この講座を受講した理由や動機を聞かせてください

鳴神 希実さん(以下 鳴神):私は「自己肯定感」という言葉にひかれて受講しました。2年生の夏に、取り組もうと思ったことに1日で挫折してしまった経験があって……それが大きなきっかけでした。自分は物事を途中で投げ出すタイプではなく、途中で辞めるということを初めて決断したときだったので、今思うと自己肯定感が下がっていたのだと思います。そんなときにこの講座を見つけて、受講してみようと思いました。

小林 和葉さん(以下 小林):私は、常に自分に自信が無かったり、人と比べることで落ち込んだり悩んだりして、つらい思いをすることがありました。そうしてしまう理由が「自己肯定感が低い」ことなのかと思い、自己肯定感を上げるために、自分を好きになるためにはどのような方法があるのかを知りたくて受講しました。特にきっかけになったのが、大学生になってから始めたアルバイトでの経験です。大所帯(100名以上)でのアルバイトだったこともあり、人と関わることが増えました。「あの人はできるのに私はできない」と落ち込むことも増え、自分に自信を持ちたいと思いました。

安田 美波さん(以下:安田):私は周りを気にし過ぎていて、自分に自信がありませんでした。周囲から褒めてもらっても「自分なんか」と否定的に思ってしまうことがありました。受講することで自己肯定感を高めるヒントを得たり、自信を付けたりして、少しでも自分を認められるようになれたらいいなと思って、選択しました。

自分のなかの「自己肯定感」と向き合う体験

講座内で特に印象に残っていることを教えてください

安田:自己肯定感を高めるアイデアについての検討です。20個のアイデアを考え出すことが課題でした。私はなかなかアイデアが浮かびませんでした。グループワークでそれぞれのアイデアを共有する際には、自分が思い付かなかったような、メンバーのアイデアに驚かされました。自己肯定感を高める方法は人それぞれで、かたちが決まっていないことに気付き、非常に興味深かったです。

また、アイデアを出すことも大変でしたが「なぜそのアイデアが自己肯定感を高めるのか」という理由を考えることが、さらに難しく感じました。しかし、そのおかげで自己肯定感について改めて考えることができたので、とても有意義な講座だったと思います。

ご自身の自己肯定感を高めるポイントは何でしたか?

安田:この講座のなかでも実感しましたが、やはり自分の意見を認めてもらうタイミングが、とても自己肯定感が上がりますね。これからはもっと自分で自分を認められるようになっていきたいです。

ほかのお2人はいかがですか

小林:私は、「自分史」を考え、グループで共有する授業が印象に残っています。私は特に中学時代の自己肯定感の上がり下がりやターニングポイントを発表しました。他の人の発表を聞いて、私たちがそれぞれ違う人生を歩んできていることを改めて実感し、他者を知ることの面白さを感じました。自分史を共有することで、他者の経験や感情に共感したり、新たな視点や考え方を得たりすることができ、自己肯定感を考える上でも重要だと気付きました。

鳴神:講座の最後に行われたプロモーション提案の実習が印象的でした。課題になっていたのは「この講座が必要な人を考えること」でした。自分たちの班では就活生や高校生をターゲットとして検討していましたが、他のグループでは自分の容姿に自信を持ちたいと思っている人などをターゲットにしていました。そこで、自己肯定感が必要な人はもっと多岐にわたることに気付きました。さまざまな要因が自己肯定感に影響を与えることを知り、自己肯定感についての考え方の幅が広がり、より深く理解することができました。

講座での学びが、ポジティブな意識につながった

受講後、日常的に意識するようになったことはありますか

鳴神:私は、1年生のときから塾のアルバイトで教室の代表としてエリア会議に参加していました。当時、会議などでも自分がやらないといけないと思うあまり、仕事を1人で背負ってしまうことがよくありました。しかし、この講座の後は、自分の価値観に気付いたこともあり、上級生を頼ってみるなど、人への頼り方が分かった気がしました。私は責任感が強いタイプで、以前は自信が無いことでも任せられたらやる、という考えを持っていました。この講座を受講して、人に頼ることや、周りの人と一緒に物事を成し遂げることの大切さを学びました。

周囲の反応はどうでしたか

鳴神:自分が仕事をすることで「助かる」という人もいれば「全て任せてしまって申し訳ない」と思う人もいるということに気付き、周囲の人と一緒に進めることは、お互いの気持ちを楽にすることにもなると思いました。自分だけで無理をするのではなく、人を頼りながら成長することも大切だと感じましたね。

小林さんは、受講後に感じた変化はありましたか

小林:人と比べ過ぎないようになりました。自分ができないことだけに目を向けるのではなく、ほかの人ができないことでも自分にはできることがあるかもしれないと思うようになりました。また講座のなかで、自分が悩んでいることや、なぜそれに悩んでいるのか、悩みを解消するにはどうすればいいかを書きだすという方法を知り、受講後も日ごろから意識しています。そうすることで悩み続けるのではなく、次に何をすればいいかを考えられるようになりました。

アルバイトでは何か変化はありましたか

小林:はい。以前よりも積極的に動けるようになりました。お客さまにあいさつをしたり、レジをしたり、商品を出したりといった作業も「他の人がやっているからいいや」と思わず「以前はできなかったこともやってみよう」と思えるようになりました。

安田さんはいかがでしたか

安田:以前は心配性で、必要以上に物事を考えてしまう性格でしたが、講座を受けてからは、ポジティブな視点で捉えることができるようになりました。また、人から褒められたときも以前よりも素直に受け入れることができ、自分自身も相手の良いところを伝えるように心掛けるようになりました。こうすることで、信頼関係を築けると感じています。自分の気持ちを言葉で表現することが大切であるということを学びました。

実社会への応用を考えることで感じた、自己肯定感の重要性

同世代の方が「自己肯定感を高める講座」を受講することに、どのような意味があると思いますか

小林:自己肯定感は他者の影響を受けやすいと講座で教えていただきました。私自身、日常的にSNSを利用していますが、他の人の投稿を見ることで、無意識に自己肯定感が上がったり下がったりすることがあります。例えば、先輩の就活情報を見て焦ってしまったり、友達の楽しそうな投稿を見て落ち込んでしまったり。

同世代の方には、人の影響を受け過ぎることなく「そんなに落ち込む必要は無いよ」と伝えたいと思います。まず「自己肯定感」という考え方を知ってもらうことが大切。SNSの内容の受け取り方も変わり、他者から影響を受けていることを自覚できると思います。

鳴神:就活生にはぜひ受けていただきたいです。私も今、就職活動をしていますがメンタル的にきついこともたくさんあります。選考の中で人事の方からフィードバックをいただくことがあるのですが、人によって違うことを言われることもあります。そうしたなかで自分の強みは何なのか、自分自身について考える機会が必要だと思います。私も道半ばですが、3年生の早い時期に人の評価に左右されない軸を見つけてほしいと感じます。

安田:講座中に行った「自己診断」は、同世代の方にぜひ受けていただきたいと思います。自分を客観的に見ることができるので、自分の理想の姿と現状を認識することができました。自分の理想の姿に近づくために何が必要か考えるきっかけになると思います。また社会人になってからも自己肯定感が下がることがあると思いますが、自己肯定感の考え方を思い出すことで自分の気持ちを整えることができると思います。

鳴神:今回の講座での自己診断は、他の診断と違って「なりたい自分」が分かると思いました。いくつか経験した他の診断は、その時点での自分のことしか分からないものが多かったのですが、やはり自己分析で終わらないで、今後自分がありたい姿や自己肯定感を高めるためのヒントまで分かったのが良かったですね。

アフタートーク:「自己肯定感」が担う役割とは

学部長の福井様と、弊社常務執行役員の園田が「これからの若者が社会で生きていくためにどのようなスキルが求められるか」をテーマに意見を交わしました。

園田は組織開発や組織の内製化学習をテーマにしたコンサルティングを担当しており、武庫川女子大学で実施された「自己肯定感を高める講座」においても、プログラムの設計を担いました。

難しくなる日本社会、自分を客観的に見ることの重要性

福井誠(以下 福井):日本の社会はだんだん難しくなっていると感じます。私が子供の頃は、日本が成長していく時代でした。決して全てがよかった時代とは思わないのですが、希望がありましたよね。現在はその希望が無くなってきた時代、自分がどのように生きていくかが分からなくなっている時代だと思います。だからこそ、これから社会に出る自分を客観的に見るということは大切ですね。

園田伸久(以下 園田):そうですね。つくづく重要だと思うのは「自分自身のセルフエスティームをどのように扱うか」という課題です。人間は自分の自己肯定感、すなわちセルフエスティームが低いときに相手を攻撃してしまうことが分かっています。それが今の日本の課題、虐待、いじめなどにつながっています。そのような問題を解決するためには、人間心理のメカニズムまで考える必要がありますよね。

福井:それは組織内でも、家庭内でも、社会集団においても同じですよね。どこでも同じ問題が起こる可能性があって、これまでのような家庭と会社の垣根が無くなってきています。そうすると、先述したように「人を巻き込みながらコミュニティーをつくっていく」という考え方になっていくのですが、そのなかで足の引っ張り合いをしてしまうと本末転倒ですよね。

園田:おっしゃる通りですね。

福井:だからこそ自己肯定感を持つことが、より重要になっていくのではないでしょうか。

誤解される自己肯定感 正しい理解が道を開く

福井:この難しい時代のなかでは、「一歩踏み出した経験」を繰り返しながら変化していく必要があると考えます。コロナ禍の時期は、人との接触が制限されました。孤独で折れそうな精神状態のときに、無理やりでも「自分は大丈夫だ」と思い込もうとする様子が学生にも見えました。でもそれは自己肯定感ではなく、強がりです。

そうではなくて、良いことも悪いことも含めて、自分をありのままに受け入れることが自己肯定感の本来的な意味です。それが人生において、自分自身や周りの人々を巻き込む力につながります。だからこそ自己肯定感について、学生たちに正しく理解させたい。若者はもちろん、今の社会を生きる人にとっても役に立つのではないでしょうか。

園田:セルフエスティームを理解して、感情を自分で扱えるようになることが大切ですね。社会課題を解決していくことにもつながると思いますので、自己肯定感を向上するプログラムを、さらに世の中に広げていきたいと考えています。

今回はお手伝いの機会をいただき、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。

武庫川女子大学

1939年に創設された武庫川学園をルーツとし、80年にも及ぶ歴史を持つ。13学部21学科(2025年4月現在)を擁する国内最大規模の女子総合大学として、1万人を超す学生が学ぶ。

1939年に創設された武庫川学園をルーツとし、80年にも及ぶ歴史を持つ。13学部21学科(2025年4月現在)を擁する国内最大規模の女子総合大学として、1万人を超す学生が学ぶ。

大学公式サイト:https://www.mukogawa-u.ac.jp/

経営学部:https://sba.mukogawa-u.ac.jp/

BCon®では、自己肯定感やセルフエスティームの向上を目的とした研修をはじめ、組織開発や人材育成に関する幅広い研修プログラムとコンサルティングサービスを提供しています。

各組織や人材の課題やお悩みに応じた内容、実施形態のカスタマイズが可能です。研修プログラムの一環としての導入はもちろん、プログラム全体の企画・設計からの支援も可能です。

以下のお問い合わせボタンから、お気軽にお問い合わせください。