次世代を担う人材による、サステイナブル戦略策定〜地域社会への貢献と未来への挑戦〜

選抜された中堅クラスがサステイナブル戦略を策定。約5カ月間会議を重ね、幹部へ戦略を提言。新たなビジョンや、5つの挑戦すべき領域(戦略課題)、その実現のためのアイディア&ロードマップを発表。

秋田県に拠点を置く東電化工業では、事業規模の拡大・成長に応じた組織づくりと、社員の主体性向上、そして次世代育成が課題となっていました。

そこで活用されたのが、ビジネスコンサルタント(BCon®)の次世代育成プログラム「未来プロジェクト」です。社としてのビジョンと、その実現に向けた独自の組織運営モデルの策定・浸透、SDGs推進活動を通した地域社会との連携といった多角的な取り組みが進み、組織の未来づくりにつながっています。

めっき加工などを手掛ける東電化工業株式会社(以下 東電化工業)。2011年に若泉裕明様が代表取締役社長に就任して以降、その強力なリーダーシップの下で健全な組織づくりに取り組み、業績の向上を目指してきました。次第に大手企業との取引も増え、やがて急速な成長期を迎えます。

しかし、そうした成長の影で新たな課題が生まれていました。若泉社長が懸念していた問題の1つが、事業の拡大や取引先企業の多様化に対して、企業としてのあり方や業務に対する社員の意識が充分に高められていないということでした。先代からトップダウン型の経営体質であったこと、また社長が自ら取引先の獲得に関わることも多かったためか、社員が業務に対して受け身になってしまう傾向も見られました。

当時、従業員は40代から上の世代が極端に少なく、20〜30代の若手が全体の約4割を占めていました。若年層に寄った世代構成になっていたため、事業の継続性という観点からも、次世代を担う中堅層とリーダーの育成が重要な経営課題になっていました。

社員の主体性を高め、会社の未来を担う人材を育てる。そして「自分たちがこの会社をつくり上げた」と実感してもらいたい――自らが先頭に立ち、力強く会社を牽引してきた若泉社長が取り組んだのは、社員一人ひとりが主役となり、その主体性を原動力とする企業への転換でした。

企業としてさらに成長を続けていこうとする東電化工業の課題に対して、BCon®がご提案したのは「未来プロジェクト」を軸とした複数のアプローチによる人材育成です。

ビジョン策定および次世代リーダー育成のスキーム。10年後に自社の幹部、リーダーになる層を中心とした参加メンバーに対し、「将来どんな会社にしていきたいか」を考え、ビジョンの策定と実現にコミットする機会を提供します。取り組みを通じてビジネスに対する当事者意識と組織へのロイヤリティを高めるとともに、地域社会・地球環境のサステイナビリティ(持続可能性)にも視野を広げます。

詳しくはこちらから >未来プロジェクト~次世代リーダー育成・ビジョン策定~

当時、若泉社長は「企業としての基礎が未成熟な組織に、“スパイス”をかけたところでプラスにはならない。まだ自分が社長としてできること、やるべきことがある」というお考えもあり、外部コンサルタントの力を借りることに慎重なご様子でした。

BCon®はそうしたお考えを伺いながら、企業と職場の状況・課題に合わせた細やかなコンサルティングが特徴であることをご説明し、東電化工業の課題に対する最適なソリューションとして「未来プロジェクト」をご提案。「一緒にやっていて、明るく、楽しくできそう」(若泉社長)という担当者の人柄にもご評価をいただき、2019年の秋、東電化工業とBCon®の取り組みが始まりました。

BCon®がご提供したソリューションは、短期的な課題解決のみを図るものではありません。「未来プロジェクト」を基点に、社員が自ら考え、対話し、創造する「場」と「機会」を提供することで、組織の継続的な変化と自律的な成長をサポートしてきました。

2年目以降は、前年度の実施内容や各時点での課題について若泉社長と担当コンサルタント、担当営業が年度毎に整理し、次年度の取り組み内容を検討。こうした継続的・発展的な取り組みを通して「自分で考えられる人材」が育成され、風土改革につながっています。

当初の参加メンバーは若泉社長が選出した7人。その後はメンバーの一部入れ替えも行いながら、毎年10名程度のメンバーが参加してきました。

ここでは2019年度のビジョン策定、21年度以降のSDGs活動、そして22年度以降の「AZUMAモデル」の策定・浸透という、特に象徴的な3つの取り組みについてご紹介します。

プロジェクトの開始当初、BCon®は「バックキャスティング」による思考法を提示しました。これは、未来において「あるべき姿」「ありたい姿」をはじめに描き、そこから逆算して現在のアクションと実現計画を策定する考え方です。

バックキャスティングの視点は、参加メンバーに大きな影響を与えました。目の前の業務や直近の計画だけでなく、長期的な視点で自社と自分たちの未来、あり方を考える。こうしたプロセスを通じてメンバーは自社が目指すべき方向を探りました。

1年目の取り組みの成果として結実したのが「みんなの幸せをつくる会社」というビジョンです。従業員とその家族はもちろん、顧客や協力企業、あるいは地域住民といった、会社に関わるすべての人々を含めた「みんな」の幸せをつくる企業でありたい、という想いが込められています。

ビジョン策定までのプロセスにおいて、BCon®はフレームワークの提供に加えて、メンバーが遠慮なく、本音で議論できる「場づくり」を支援しました。活発な対話と意見の交換によって、社内で共有され、未来を目指すためのビジョンが生み出されたのです。

2021年度、プロジェクトはSDGs(持続可能な開発目標)をその中心的なテーマに据えました。当初はメンバーにとって馴染みの薄いものでしたが、BCon®のプログラムを通じて理解を深め、やがて「秋田県におけるSDGs活動のリーディングカンパニーへ」という目標が設定されました。

目標達成に向けた第一歩としてCO₂排出量を低減する高効率ボイラーを導入、さらに太陽光発電設備の整備による省エネルギー、再生可能エネルギーの活用も図られるなど、自社内での環境負荷低減が進められました。取り組みは翌年度以降も継続され、その活動の場は大きく地域社会へと広がっていきます。

ペットボトルのキャップを回収し海外の子どもたちにワクチンを寄付する取り組みは、130を超える企業や個人が参加するプロジェクトへと成長(2025年度時点)。また秋田をホームとするサッカー、バスケットボールのプロチームとの連携や、小学校の工場見学受け入れといった地域貢献活動も展開し、広く地域で知られる存在となっていきました。

こうした活動が評価され、2021年には、秋田県SDGsパートナー(第1期)に登録されました。社内での浸透はもちろん他社からの視察も増え、SDGsあるいはサステイナビリティへの取り組みはプロジェクト内の一過性の活動ではなく、東電化工業のアイデンティティとして根付いています。

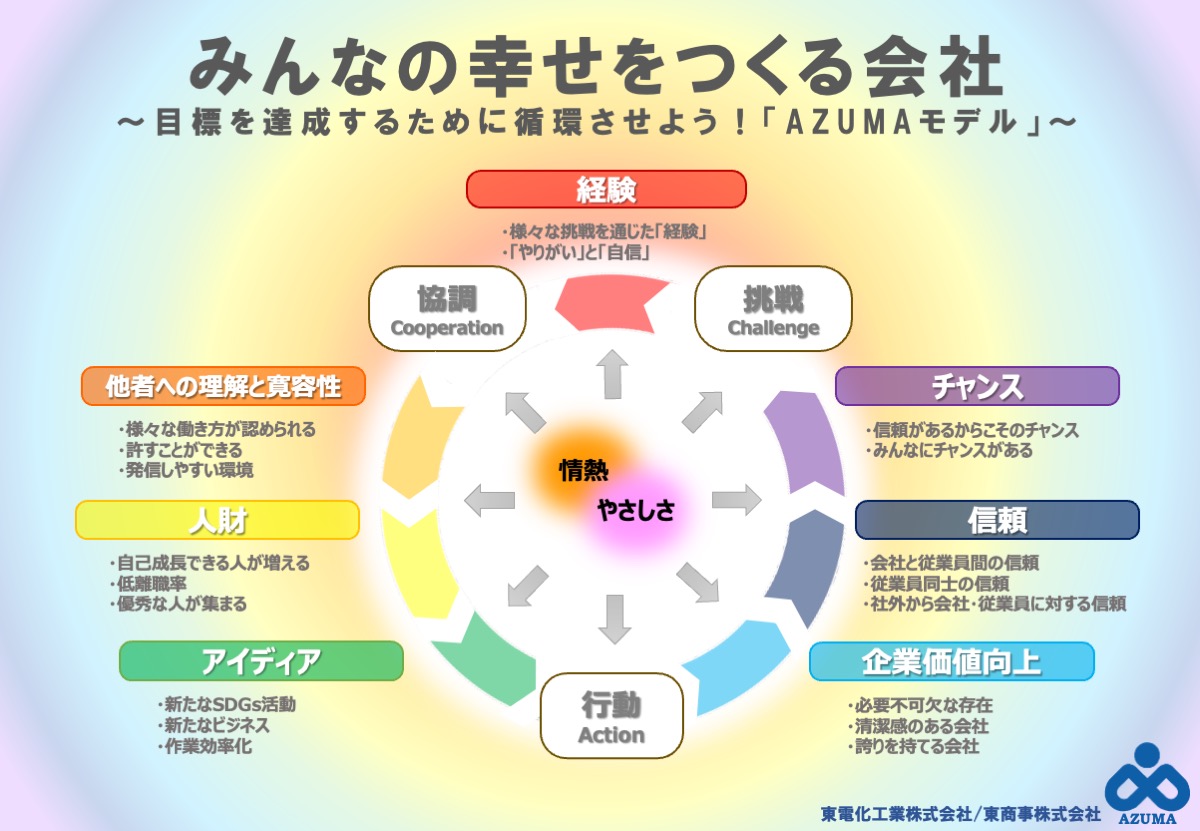

「未来プロジェクト」での最も大きな成果の1つが、東電化工業の独自の価値基準となる「AZUMAモデル」です。「みんなの幸せをつくる会社」というビジョンを実現する組織としての価値観や、行動指針を体系化したもので、プロジェクトの参加メンバーたちが自らの手で生み出した、いわば組織の「共通言語」です。

AZUMAモデル。「情熱」と「やさしさ」を中心に「協調」「行動」「挑戦」という3つの柱、7つのアプローチを示した。社内でのさまざまな取り組みを検討・実施するうえで共通言語となる考え方であり、サイクルを回すことで目標(ビジョン)が実現されていくことをイメージしている。

「AZUMAモデル」の原型が生まれたのは、2022年度の最初のセッションでした。同年度の「未来プロジェクト」のミッションを検討する議論のなかで、BCon®のコンサルタントは「“AZUMAブランド”とは何か?」という問いを投げかけます。東電化工業という企業の価値は何によって生み出され、どのようにブランドとして確立されるのか――この問いをきっかけにした議論は、大きく深まっていきました。

参加メンバーはアイデアを広げ、会議室のホワイトボードには次々にキーワードが書き加えられていきます。やがて、それぞれのキーワードが次第につながり始め、1つのサイクル(循環)が浮かび上がってきました。コンサルタントは、このサイクルを回すことがブランドの確立につながるという考え方を提案。このサイクルを「モデル」として整理・明確化し、実践・活用施策を検討することが2022年度の中心的な取り組みになりました。

モデル検討のプロセスで議論されたテーマは、組織風土の課題やSDGsなど多岐にわたります。参加メンバーは「未来プロジェクト」のセッション以外にもミーティングを行い、主体的な取り組みを重ねました。コンサルタントは人・チーム・組織に関するフレームワークなど専門的な情報を提供しながら、検討内容についてアドバイスを行い、議論をサポート。若泉社長自らも議論に加わり、モデルの中心には「情熱」と「やさしさ」が組織の原動力として描かれました。

こうしてプロジェクトの参加メンバー、経営リーダー、そしてBCon®のコンサルタントが関わり合いながら、「AZUMAモデル」は磨き上げられていきました。

約1年をかけて策定された「AZUMAモデル」は、継続的に社内への浸透が図られ、組織文化を醸成する要素となりました。「情熱賞」「やさしさ賞」といったユニークな社内表彰制度が設けられたほか、資格取得支援制度の改善、2025年度には全社の事業方針への導入など、組織の未来をつくるために不可欠な存在となりつつあります。

BCon®は研修やコンサルティングを通じて、顧客企業の社員・現場が自ら課題を発見し、解決策を導き出す対話の場を作り、組織の土壌づくりに取り組んできました。東電化工業において、自主的な取り組みを経て「AZUMAモデル」が生み出されたことは、私たちBCon®にとっても誇らしい成果となりました。このような意義ある取り組みにご一緒させていただけたこと、そして社員の皆様の成長に伴走できたことに、心より感謝いたします。

バックキャスティングで描いた会社の未来像を社内外に示し、共有するためのビジョンを創出したこと。SDGs活動をはじめとしたビジョン実践の取り組みを通じて、社員の主体性と外部を巻き込む力が育まれていったこと。そして「AZUMAモデル」をつくり上げ、プロジェクトメンバー以外の社員も巻き込みながら、組織文化の変革を続けていること。

こうした一連の取り組みは、東電化工業が「リーダーシップに溢れた社長が牽引する組織」から「社員一人ひとりが自社の未来を考え、行動する組織」へと成長する基盤となっています。

代表取締役社長の若泉様に、これまでの取り組みについてのご評価を伺いました。

若泉:当時はまだ企業、組織としてのベースが成熟していないという認識がありました。もちろんコンサルタント導入のメリットがあることは理解していますが、「(コンサルタントの導入には)まだ早い」と思っていたんです。でも、BCon®の担当者から「それぞれの組織に合わせたやり方がある」という説明を受けて、納得することができました。

業績が順調に伸びるなか、私がすべて決めるのではない進め方、ある程度現場に任せるような取り組み方が試せるような状況が見えていました。お取引先も広がり、企業として、私自身も含めて自己成長する必要があると考えたことも、導入のきっかけになっていたと思います。

若泉:私だけが旗を振って会社を引っ張るには、限界があります。でも120人の社員がそれぞれの力を発揮できれば、1+1が2ではなく、互いに手をつなぐことで3にも10にもなって、会社の圧倒的な推進力になる。そうした変化を未来プロジェクトに期待しましたし、期待通りの変化が始まっていると感じています。

2019年の開始当初はみんなすごく緊張していて、まだ受け身でやっていたところがありました。それでもプログラムを通して吸収すること、勉強できることがたくさんあって、メンバーがどんどん引きつけられていく様子が見えました。現在では一人ひとりが自分の考えをしっかりとまとめ、自分たち自身の課題として議論していますし、堂々とプレゼンテーションすることができるようにもなり、具体的な成長が見えています。

それでも、年度を重ねるにしたがってプロジェクトの目標があいまいになってしまったり、メンバーに悩みが生まれたりということがありました。ただ、それもメンバーにとっては勉強の機会になっていました。

我が社の自慢は、社員一人ひとりが本当にすばらしいし、仲が良いということ。優しいだけでなく、お互いに補い合って、助け合うような関係性ができている。BCon®との取り組みが、社会人としてさらに磨き上げられていくきっかけにもなっていると思います。

若泉:コンサルタントが参加メンバー一人ひとりの個性を理解し、それぞれに合ったアプローチをしてくれていて、会うたびにメンバーが元気になるんですよね。

BCon®の担当者とは、毎年の取り組みを振り返って「今年、何が足りなかったか」と話します。達成できなかったこと・弱かった部分を、次の年の宿題にする。そうやって、課題を一つひとつ着実に乗り越えていく、その関わり方が大きいですね。

BCon®のコンサルティングと研修の特徴は、バックキャスティングやSDGsのような理論やフレームワークを提供するだけでなく、一人ひとりのハートの部分に働きかけて「やるべきことをやる」という姿勢を育むアプローチ。そうした人間らしい部分を大切にしている点が、ストロングポイントだと思います。

インタビューにご協力いただいた皆さま。左から若泉社長、プロジェクトチームの佐藤様、門松様、加藤様。

「未来プロジェクト」に参加された3名の皆さまに、取り組みを通して特に印象に残っていることや、成果について伺いました。

加藤:初年度に教わったバックキャスティングの考え方が、私の仕事の根本になっています。未来のあるべき姿から今を考えることで、視野が広がりましたし、役員として事業計画を検討する現在でも生かされていると思っています。ビジョンの策定にあたっては、AZUMAグループ内はもちろん、他社や地域の方々を含め、一緒に活動してよかったなと、幸せを感じてもらえる企業にしたい。組織としても、多様な人材を受け入れて、それぞれの個性や能力を最大限に発揮できるような会社にしていくことができればと考えています。

佐藤:コンサルタントの方から「スポンジのような会社ですね」と言われたことが印象に残っています。学んだことを素直に吸収できるのが私たちの強みだと気づかされました。そこで学んだことをどう生かしていくかということが大事なポイントだと思います。また一連の取り組みは、自分たちの仕事の価値を改めて捉え直すきっかけになりました。

門松:当初は私が一番年下だったということもあって、チーム内で発言することに遠慮がありました 。しかし、「誰も答え(正解)を知らないのだから、自由に発言していい」というアドバイスをもらい、発言する勇気が出たんです。それが自信につながり、今では自らリーダーに立候補できるようになりました。

佐藤:未来プロジェクト参加メンバー以外の社員にも、いろいろな取り組みに対する当事者意識が少しずつ高まっているように感じています。業務上の課題だとか、あるいは社内外でのイベントに対しても、部署の壁を越えてみんなで課題を解決しよう、挑戦しよう、成功させようという意識が生まれてきています。

門松:当初はモデルが先行していましたが、現在は「この活動が、実はモデルのこの部分につながっている」というように、日々の業務と結びつけて伝えることで浸透を図っています。社外に向けたイベントを行う際には「なぜこの取り組みをするんだっけ?」と、AZUMAモデルに照らし合わせて取り組みの目的を再確認することも。

加藤:AZUMAモデルの「チャンス」という項目に基づいて、資格取得制度も変更しました。業務上必要な、法定管理者としての資格だけでなく、社員が自ら受けたい講習や資格に挑戦できる仕組みにしたところ、手を挙げる社員が少しずつ増えてきました。

佐藤:ISOを取得していたこともあり、当初は自然環境への負荷をどう削減するかという視点が中心でした。2022年から23年の取り組みでは、社外も巻き込んでいく動きになり、SDGsの広い視野に基づいた活動が本格化しました。具体的には、地域のプロスポーツチームのスポンサーになったり、ラジオを始めたり。前例がない取り組みばかりでしたから、自分たちの進め方が正しいのかと、すごく模索した時期だったと思います。

一方で、22〜23年は、プロジェクトの進め方に葛藤を感じた時期でもありました。「未来プロジェクト」の参加メンバーが活発に活動すればするほど、他の従業員との間に距離感が生まれてしまうような雰囲気がありました。AZUMAモデルもそうですが、プロジェクトでの取り組みを社内に共有すること、みんなを巻き込むということは、現在も重要なテーマになっています。

加藤:私自身は「当事者意識」というキーワードに注目していて、特に強化していきたいと思っています。プロジェクトの取り組みやイベント企画だけでなく、業務においてももちろん大事なことですよね。例えば製品に何らかの不良が出た場合にも「担当の部署ではないから」「ラインが違うから」という考え方は、会社全体で見たときにやはりマイナスでしかない。それよりも、それぞれが自分の課題と捉えることで、解決に向けたいろんなアイデアや意見が出てくるのだと思います。

佐藤:まず「未来プロジェクト」という言葉の響き自体が、私たちが未来を意識する大きなきっかけになったと思います。会社の売上が急激に伸び、それに見合った組織、人材になりきれていないという課題に対しても、的確なサポートをしていただけたと感じています。いろいろなことを教えていただいたなかでも、個人的には「スイートスポット」を特に意識しています。私自身だけでなく社員一人ひとりが、自分の力を一番発揮できる場を知り、それを引き出せるような環境づくりをしていくことで、会社全体が盛り上がっていくし、活力になるのかなというふうに考えています。

門松:他社との合同研修(他流試合)の機会を設けていただいたことも、大きな経験でした。業種は違えど同じ課題を共有できると知り、また社外の方から私たちのSDGs活動や組織文化の改革について評価していただけたことは大きな自信になりました。特にSDGs活動について、現在では他社の視察受け入れも増えています。

加藤:管理職の役割を定義する「ロールプロファイル」を作成したのですが、これが非常に役立っています。このプロファイルがあることで、私自身も管理職に求められる行動が明確になりました。長期的な管理職のレベルの向上だとか、職務の明確化に関心を持っていたところだったので、課題意識に合った内容を学ぶことができました。今後の人材育成の大きな武器になると思っています。

若泉社長(2列目左端)と、「AZUMAモデル」の組織内浸透、持続可能な組織づくりに取り組むプロジェクトチームのメンバーの皆さま。プロジェクトチームはメンバーを一部入れ替えながら継続することで、世代間での継続を図っている。

東電化工業の挑戦。それは経営リーダーが牽引するばかりではなく、社員一人ひとりが主体性を持ち、協力し合うことで未来をつくる組織への道のりです。

BCon®がご支援したこれまでの取り組みでは、バックキャスティングやSDGsといった視点を活用。「未来プロジェクト」での自律的な取り組みによって「みんなの幸せをつくる会社」というビジョン、あるいは同社独自の「AZUMAモデル」がつくり出されたことは、大きな成果でした。そして何より「自分たちがつくる会社」という当事者意識の広がりこそ、これからの成長にもつながる礎になるものです。

人口減少や若年層の流出が課題とされる秋田県にありながら、同社には新入社員が毎年途切れることなく入社し、組織の持続的な成長を支えています。こうした状況は、東電化工業が働く場としての魅力を高めてきたこと、社会の一員としてあるべき姿を目指し、ビジョンを持って取り組んできた成果の現れともいえます。

BCon®はこれからも、論理的なフレームワークと人間的な情熱の両面から、未来へ向かう企業の挑戦に寄り添い、支援してまいりたいと考えています。

BConは、株式会社ビジネスコンサルタントの登録商標です

組織の持続的成長を支えるためには、今後の我が社を担う次世代リーダー(10年後、20年後に経営の中核となる人材)の育成が欠かせません。

本プログラムでは、未来志向・創造力・主体性を備えたリーダーを育てるとともに、10~20年後の自社のありたい姿をバックキャスティングで描き、ビジョン策定に取り組みます。そのプロセスを通じて、参加者は自社の未来を「自分ごと」として捉えるようになり、組織変革に対する主体的な意識と行動が促されていきます。