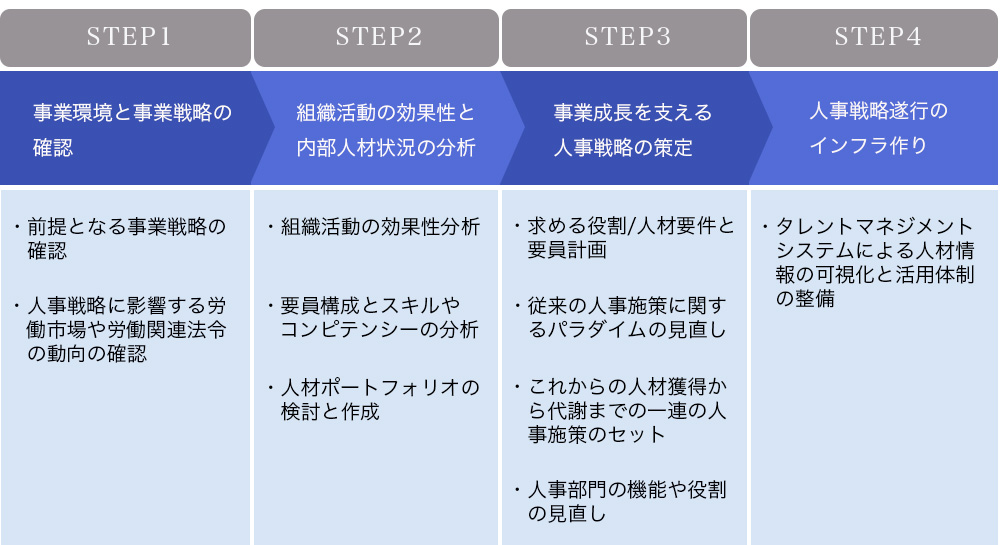

各ステップにおけるポイント

STEP1「事業環境と事業戦略の確認」

事業戦略の遂行によってなりたい姿を確認し、人事戦略を策定する際に重要な与件となる労働市場の動向や労働関連法改正の動向を予測します。

STEP2「組織活動の効果性と内部人材状況の分析」

人事戦略を検討する際には、組織と人材の現状を把握することが重要です。表面的な課題だけでなく、今見えていない組織の課題や、人材の能力や特性を可視化することで、事業の成長をサポートする人事戦略を立てることができるからです。弊社では、組織と人材の現状把握のために、いくつかの診断ツールをご用意しています。

組織効果性サーベイ

組織の活動は、事業環境に適合するように戦略を構築することから始まります。戦略が期待する結果や成果を出すためには、戦略の実行に関わる4つの要素(「業務遂行」「構造」「人材」「組織文化」)の整合性が取れていることが求められます。本サーベイでは、この前提に基づき、組織を効果的に運営する上で押さえておかなければならない観点を可視化し、課題の整理をサポートします。

組織効果性サーベイは、ハーバード・ビジネススクールのマイケル・L・タッシュマン教授が開発した組織モデルをベースに弊社が独自に開発したものです。

従業員エンゲージメント調査

組織や一緒に働く人々に対して愛着心を感じ、貢献意欲を持って仕事に取り組んでいるかを可視化します。調査結果を踏まえて、会社の制度や仕組みの変革から、職場の人間関係改善まで、各組織の調査結果を基に、悩みに応じた課題解決のサポートをします。

各データを総合的に判断し、不整合が起こっているところは無いか、問題点となっているところはどこかを明らかにすることで、現状を正確に把握することが可能です。

人材傾向分析(コンピテンシー調査)

コンピテンシーと呼ばれる人材が本来持っている根本的な能力(属性)の発揮度合いを調査し「6つのキャリアモデル」※1と「仕事の進め方の特徴」※2の視点から人材を分析し可視化します。組織全体、部門、階層、年齢層などのさまざまな条件から設定し、人材傾向を把握することが可能です。

※1…6つのキャリアモデル

発揮しているコンピテンシーの組み合わせにより、人材を「エキスパート人材」「プロフェッショナル人材」「イノベーター人材」「マネジャー人材」「ビジョナリーリーダー人材」「アントレプレナー人材」の6つのキャリアモデルに分類することで、組織全体もしくは部門や階層、年齢層などの人材傾向を分析します。

※2…仕事の進め方の特徴

仕事における「Plan」「Do」「Check」それぞれにひもづくコンピテンシーを設定します。そして各コンピテンシーの発揮度合いを可視化することで、組織全体、部門、階層、年齢層等の人材傾向を分析します。

STEP3「事業成長を支える人事戦略の策定」

従来の人事施策に関するパラダイムの転換と組織風土の改革

パラダイムとは、当たり前とされている考え方や思い込みを指します。人事戦略におけるパラダイムは、これまで組織内で採用されてきた戦略の裏にある組織の価値観を意味します。さらに、パラダイムは組織文化や風土を形成する要素でもあり、時代を超えて受け継がれている場合が多いことが特徴です。

自社のパラダイムを理解するために、弊社コンサルタントは他社の事例を紹介し、自社の現状と比較します。他社との比較を通じて、新たなパラダイムを発見し、今後の成長のために必要な変革を検討します。

STEP4「人事戦略遂行のインフラ作り」

タレントマネジメントシステムの活用

タレントマネジメントシステムを導入し、各人材データを個別管理ではなく一元管理することで、人事業務の負荷軽減と業務の効率化を促進することができます。また、さまざまな情報を効率的に引き出すことができるようになるため、必要な情報を迅速に共有しスピーディーな意思決定に貢献します。

弊社では、タレントマネジメントシステムの導入から運用までをトータルでサポートしています。情報を一元化したけれど十分に活用ができないという状況をつくらず、一元管理のメリットを生かし、組織の競争力を最大化するための人材活用をサポートします。

管理者(マネジャーなど)のトレーニングで、マネジメントスキルを向上

新たに策定した人事戦略を浸透させるためには、各現場をけん引する管理者(マネジャーなど)のマネジメントスキル向上を欠かすことはできません。計画が現場でうまく遂行されなければ、人事戦略は「絵に描いた餅」になってしまうからです。現場での「目標設定、実行、評価、フィードバック」のプロセスに一貫性を持たせ、管理者(マネジャーなど)がチームや部下と関わっていくことが戦略浸透のカギになります。

管理者(マネジャーなど)がマネジメントスキルを向上するためには、個々にどのような能力が必要か、何をしなくてはいけないのかなど、自身のマネジメントの現状を理解してもらい、健全にマネジメントサイクルをまわしていくためのトレーニングを実施することが大切です。