管理職がエナジャイザーになるために必要なこと

そもそも従業員のエンゲージメントは、どのようにすれば向上するのでしょうか。結論から言えば、職場の上司の関わり方がカギだと考えられます。弊社が2022年度4~9月に16,000名を対象として行った従業員エンゲージメント調査があります。結果を分析すると、向上のためには、「直属上司」との「対話」や「信頼関係」に対する改善策が最も効果的ということがわかりました。このことから「直属上司」である管理職の関わり方が大きく影響するものと考えられます。

では、上司はどのように関われば良いのでしょうか。効果的と考えられるのが、ポジティブなエネルギーをもたらす「エナジャイザー」という姿です。ここからは、エナジャイザーがどのように職場に作用するのか考えていきたいと思います。

パフォーマンスとポジティブな発言には関連がある

ポジティブといっても、パフォーマンスとどのような関係があるのかと感じている方もいるのではないでしょうか。好業績組織と低業績組織との違いを調べた研究があります。最も大きな違いは、好業績組織は「ポジティブなこと」への関心が高いことでした。

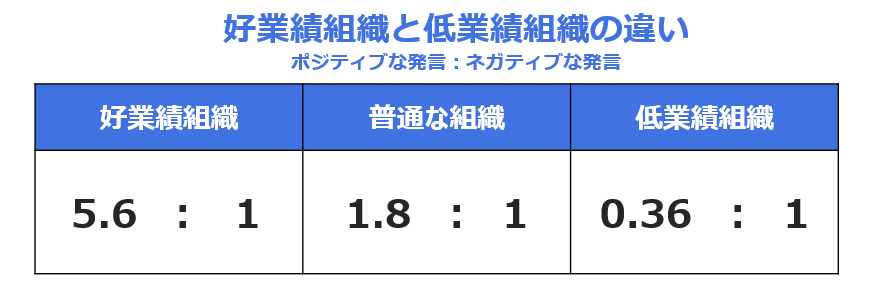

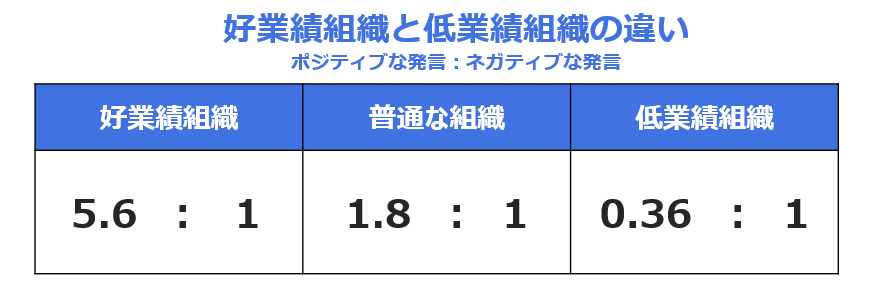

ミシガン大学のキャメロン教授は、さまざまな業績の組織のトップマネジメントチームに対して、チームのコミュニケーションに見られたポジティブ発言とネガティブ発言の比率を調べました。その結果、好業績組織の発言の比率は「5.6:1」でした(図1)。

図1 好業績組織と低業績組織の違いとは

図1 好業績組織と低業績組織の違いとは

『ポジティブ・リーダーシップの理論と実践』 キム・キャメロン教授とマキシオン・ホイール社の原田俊彦氏登壇セミナー内容より 抜粋

つまり、好業績組織の中ではポジティブな発言がネガティブな発言に比べ5倍多く発言されています。低業績組織や普通な組織と比べると、ポジティブな発言の割合が大きいことが分かります。ここでのポジティブな発言とは、サポーティブで互いを認め合うような声掛けのことです。

パフォーマンスとコミュニケーションの傾向(ポジティブか、ネガティブか)には明らかな関連があるのだそうです。

成果を生み出す源となるポジティブなエネルギー

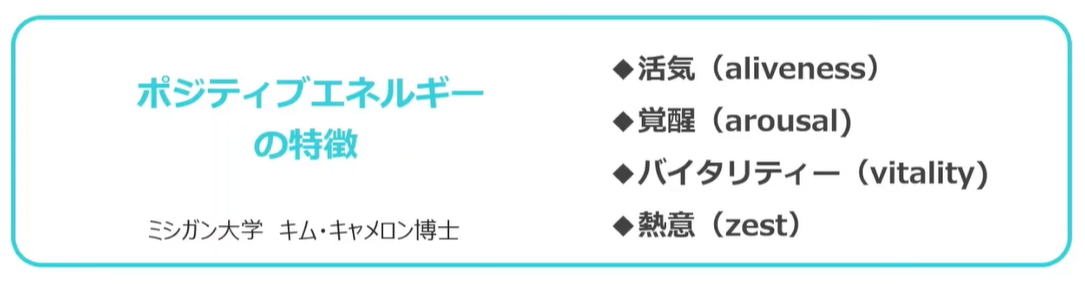

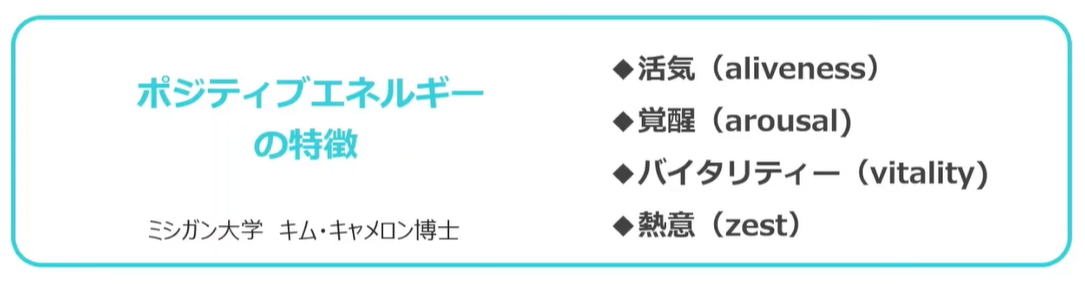

このポジティブな発言によって高い成果を生み出す源をポジティブエネルギーと言います(図2)。

図2 ポジティブエネルギーの特徴

図2 ポジティブエネルギーの特徴

Kim S. Cameron, 2013, 『Practicing Positive Leadership: Tools and Techniques That Create Extraordinary Results』Berrett-Koehler Publishers; 1st editionより抜粋

私たちが活動したり、何かをつくり出したりするときに源となる力です。この特徴は四つあり、「活気」「覚醒」「バイタリティー」「熱意」です。

ポジティブなエネルギーを持っている人と接すると、相手は次のように感じます。「この人と仕事をすると、大変なことでも乗り越えられそうな気持ちになる」「この人と話すと、元気をもらえたり、元気がもっと出たりする」「この人と話すと、仕事をする体力がもっと湧いてくる」などです。

このポジティブなエネルギーはパーソナリティー特性とは相関性が低く、有意な関係性は見られません。双方向的でその過程の行動と関連しますので、学習ができ後天的に開発することができます。

エナジャイザーとはポジティブなエネルギーを与える人

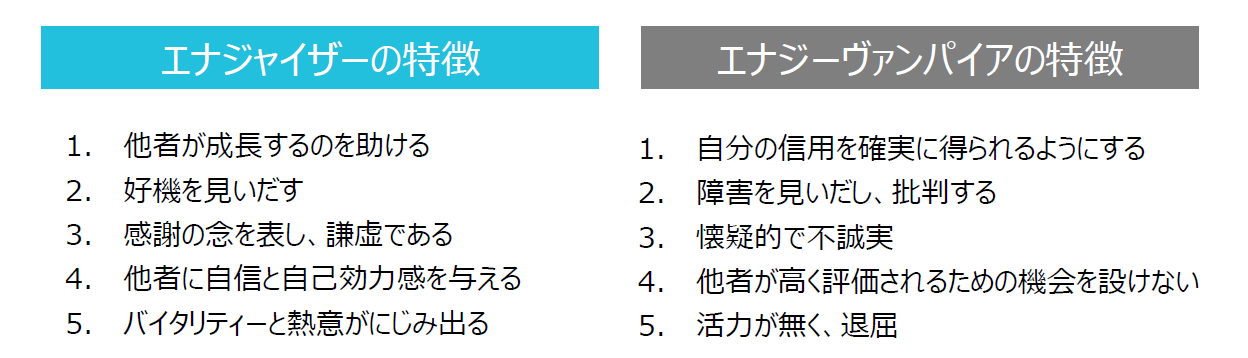

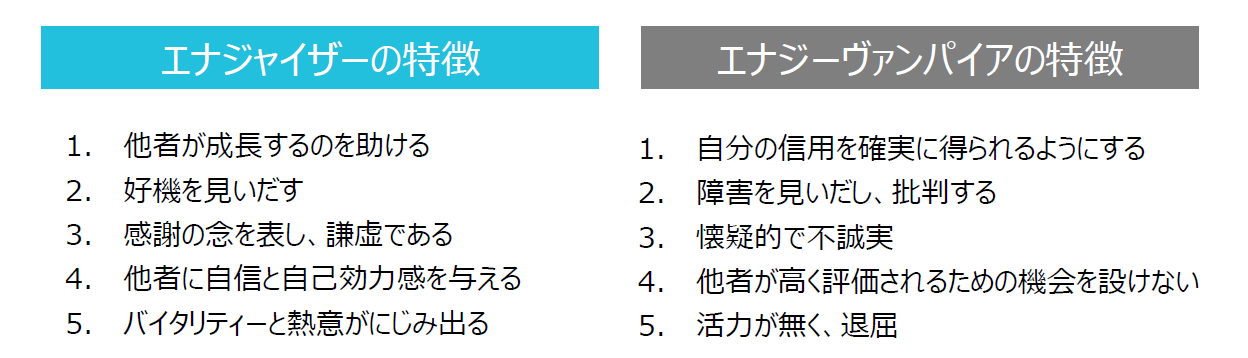

このように相手にポジティブなエネルギーを与える人を「エナジャイザー」と言います。「エナジャイザー」は、他者が成長するのを助け、好機を見いだし、感謝の念を表し、謙虚で、他者に自信と自己効力感を与え、バイタリティーと熱意がにじみ出るような人です(図3)。

図3 エナジャイザーとエナジーヴァンパイア

図3 エナジャイザーとエナジーヴァンパイア

Kim S. Cameron, 2013,『Practicing Positive Leadership:Tools and Techniques That Create Extraordinary Results』Berrett-Koehler Publishers; Illustrated editionより抜粋

反対に、人や組織のエネルギーを奪う人もいます。「エナジーヴァンパイア」と呼びます。自分の信用を確実に得られるようにする、障害を見いだし、批判する、懐疑的で不誠実で、他者が高く評価されるための機会を設けないで、活力が無く、退屈している人です。

自分の周囲にいる方々を思い浮かべてみてください。「あの人はエナジャイザーかもしれない」と該当する人がいるのではないでしょうか。もしいれば、組織にどのような影響をもたらすのかより理解することができるでしょう。また自分自身が「エナジーヴァンパイア」となっていないか、振り返ってみましょう。

組織のエンゲージメントを高めるには、「エナジャイザー」をいかに増やすかが重要です。そして、職場や周りの人に活気をもたらす良い影響を与える存在に、管理職がなることです。

図1 好業績組織と低業績組織の違いとは

図1 好業績組織と低業績組織の違いとは 図2 ポジティブエネルギーの特徴

図2 ポジティブエネルギーの特徴 図3 エナジャイザーとエナジーヴァンパイア

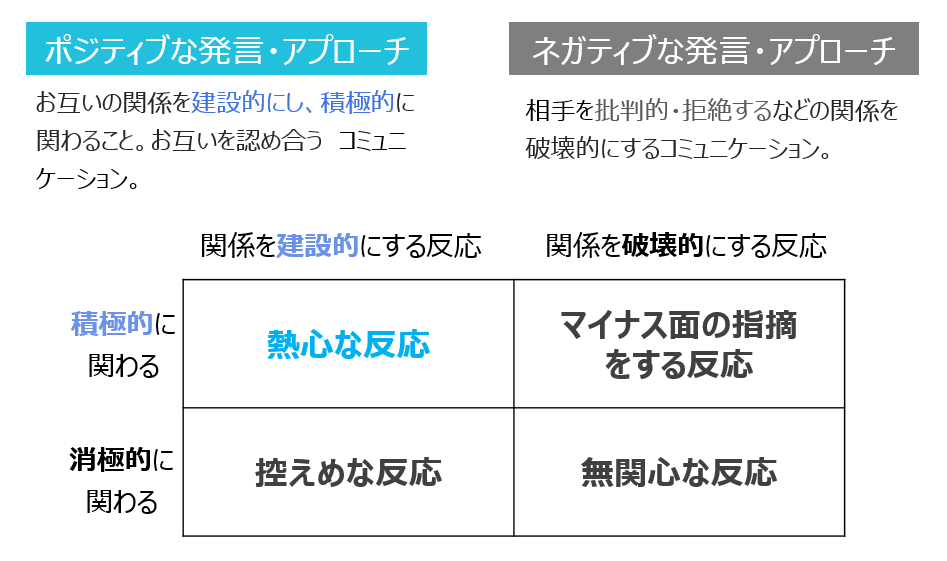

図3 エナジャイザーとエナジーヴァンパイア 図4ポジティブ・ネガティブな発言・アプローチ

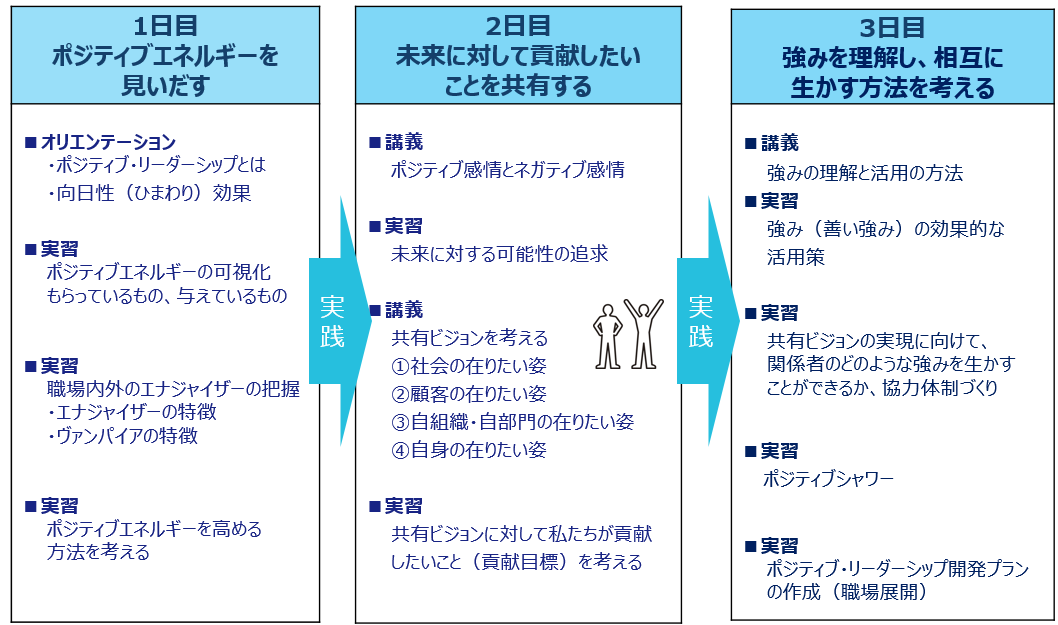

図4ポジティブ・ネガティブな発言・アプローチ 図5 ポジティブ・リーダーシップ開発の研修プログラム例

図5 ポジティブ・リーダーシップ開発の研修プログラム例