なぜ業務改善で成果が上がらないのか

多くの企業で、成長戦略の一環としてより価値の高い業務へのシフトが求められています。また、人手不足を背景に、業務の効率化とDXの推進は特に重要視されています。しかし、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)やデジタルツールを導入しても、業務改善が十分に進まないという声が多く聞かれます。長年のコンサルティング経験から、業務改善プロジェクトを推進し、成果を生むためのポイントについて、事例を交えて解説します。

業務改善で成果を生むための三つのポイント

業務改善を行う上で、重要なポイントは三つあります。

①目的を明確にする

業務改善に取り組む際には、目的や目標、目指すべき職場の姿を明確にすることが必要です。これらが明確でなければ、大勢の関係者の力を同じ方向に集中させることができません。多くの組織で業務改善の支援を行ってきましたが、たとえ経営幹部が必要性を感じていたとしても、現場の社員にとっては業務改善に取り組む目的が不明瞭で、改善後の結果が想像しにくいために、推進力が上がらないケースを数多く見てきました。

このような場合、ヒアリングをしてみると「目的が抽象的で理解しにくい」「測定できない目標なので、効果があるのか不明」という声が職場から聞かれます。目的が不明瞭なまま進行すると、多くの場合、手段が目的となり、成果が出にくくなったり、改善した状況が定着するのに時間がかかったりする事態に陥ります。

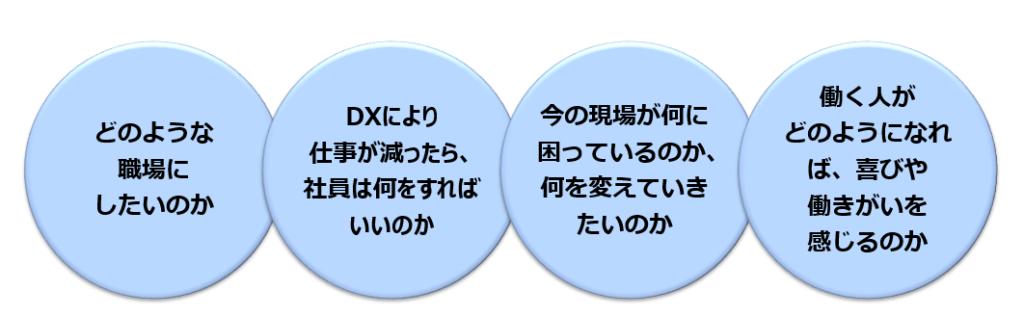

例えば、DXを進めるA社は、約10年前に3社が合併した組織です。合併時点で各社が使用していた複数のシステムを継続して使っており、システムの老朽化と、仕事の効率性に問題があり、新しいシステムに統合したいと考えていました。特に経営層は生産性向上につながる業務のDX化に強い期待を持っていました。私たちは、新システム検討のフェーズでプロジェクトに参加したので、まず、現状を把握するために経営層へのインタビューを実施しました(図1)。

図1 事例 求める姿を明確にするインタビュー項目例

図1 事例 求める姿を明確にするインタビュー項目例

インタビューの結果、DX推進に取り組むべき自社ならではの課題認識が十分に共有されておらず、具体的な目的、ビジョンが不明確であることが判明しました。

インタビューは現場社員にも実施し、社員にDX推進や業務改善の方向性が伝わっておらず、納得感が低いこと、そのため社員が取り組みにコミットできていないこと、新システム導入に対する不安を抱えている状態であることが明らかになりました。実際、新システムを使用するのは現場の社員です。彼らを巻き込み、運用してもらう必要があります。

その後、A社の経営層と話し、新システムを検討する前に、まず企業の将来像や目的、目指すべき職場の姿を検討し、それを社員に共有することから始めることにしました。A社の幹部メンバーを中心に作成した「会社のあるべき姿」を社員に周知することで、DX推進に対する共通の認識が生まれ、変革の一歩が踏み出せたのです。

この事例から、変革の目的やあるべき姿を明確にする重要性がわかります。DXは組織の目的やビジョンを実現するための有効な手段であり、これらが明確であれば、社員は自身の力を最大限に発揮できます。業務改善では目的の明確化と浸透を心掛けるべきです。

②DX、BPO以前に既存業務を改善する

多くの企業がDXやBPOを業務改善の手段として検討していますが、まずは既存の業務プロセスを見直すことが重要です。

B社の事例では、4部門の約20名の社員にインタビューし、システム関連業務の時間や難易度を調査しました。結果、1万3000時間の業務のうち、約半分がシステムの入出力作業に関わることがわかりました。特に、紙やExcelを使用する業務は121もあり、6000時間がこれらに消費されていました。

多くの時間が入力業務やデータの確認、印刷、回覧、ファイリングに費やされていたのです。原因は紙ベースの情報をシステムに手入力でデータ化することが日常的になっていること、上長への報告や確認を紙で行うという暗黙のルールがあったことです。

また、データ集約にも問題がありました。売り上げ、発注などのデータは四つの部門から管理部門に集約されていましたが、Excelのフォーマット統一がなく、データ統合や確認、修正に多くの時間を要していました。

最大の問題は、社員がこの業務プロセスを疑問視していなかったことです。この企業では、インタビューデータを基に職場の中心となる社員を巻き込み、紙による回覧からデータ閲覧を徹底しました。また、管理部門のデータ集約については、Excelのフォーマットを統一し、各部門が入力するプロセスに変更しました。

その結果、多くの時間を節約でき、プロセスの最適化が実現しました。社員は成果を実感し、変革に対する前向きな姿勢が生まれ、DXを含む変革にスムーズに取り組めるようになりました。これにより、本質的な業務に対してDXやBPOを適切に検討でき、不要な業務の処理を防ぐことが可能になったのです。DXの前に、多くの改善の余地があります。

③職場の業務改善意識とスキルの醸成

社員一人一人が業務改善に関する知識やスキルを持ち、意識を高めることが必要です。

B社の事例では、インタビューした約20名の社員は、485の業務のうち、約90%は改善の余地があり、約60%についてシステム化が可能と考えていました。しかし、この問題意識は経営者に届いてはいませんでした。

その要因としては、職場のリーダーが業務改善に対する問題意識が低く、改善に対する関心が低い職場風土が形成されていたことが挙げられます。このような状況では、「自分の意見は受け入れられないだろう」と社員が無意識に思い込み、意見を出せない場合もあるでしょう。

また、職場にいる社員一人一人の意識やスキル不足もありました。「業務の改善点を聞いてもらえたとしても私には改善を行う自信がない」「やり方がわからない」という声も多く聞かれました。

これらの問題解決には、社員一人一人の業務改善のスキル強化と意識向上が必要になります。その上で、アイデアを気軽に提案できるツールや職場チーム単位での業務改善ワークショップの導入が効果を発揮します。

業務改善を成功させるためには、DXやBPOに直接着手するのではなく、まずは業務を担うマネジャーや社員の意識やスキル向上を図ることが重要です。

図1 事例 求める姿を明確にするインタビュー項目例

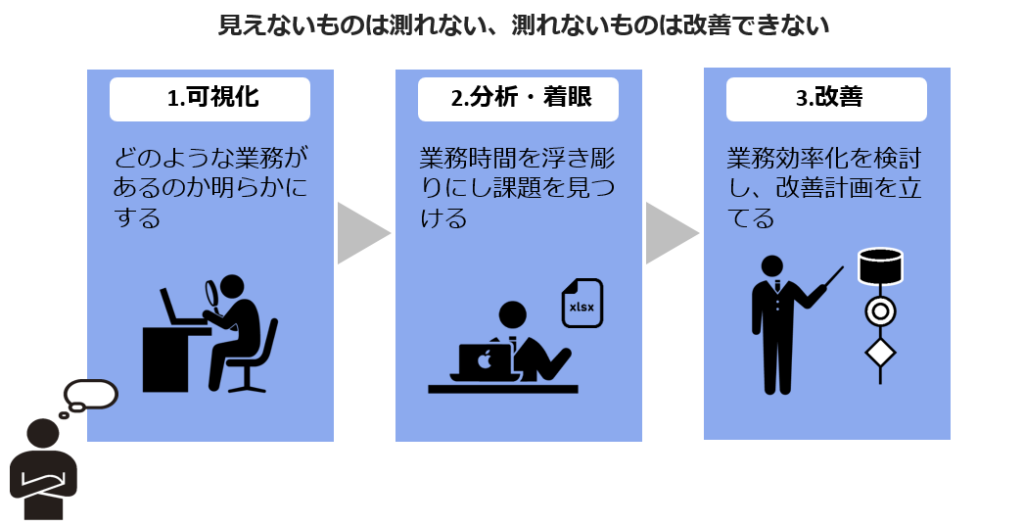

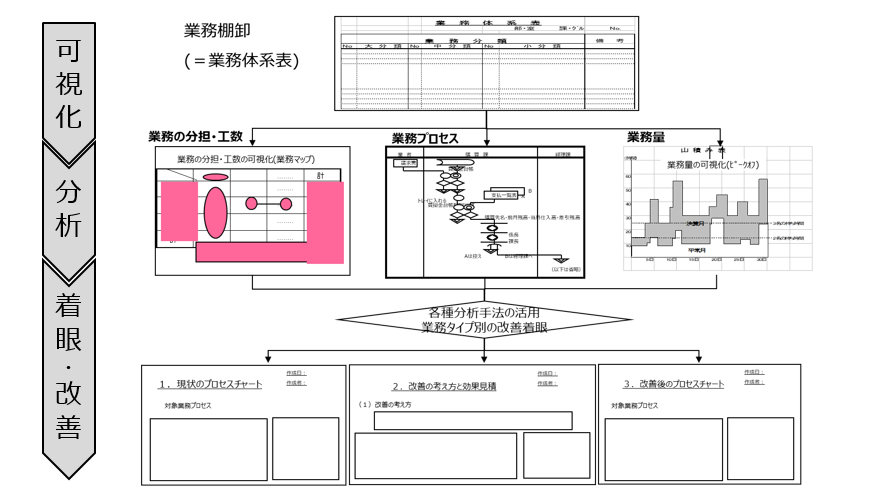

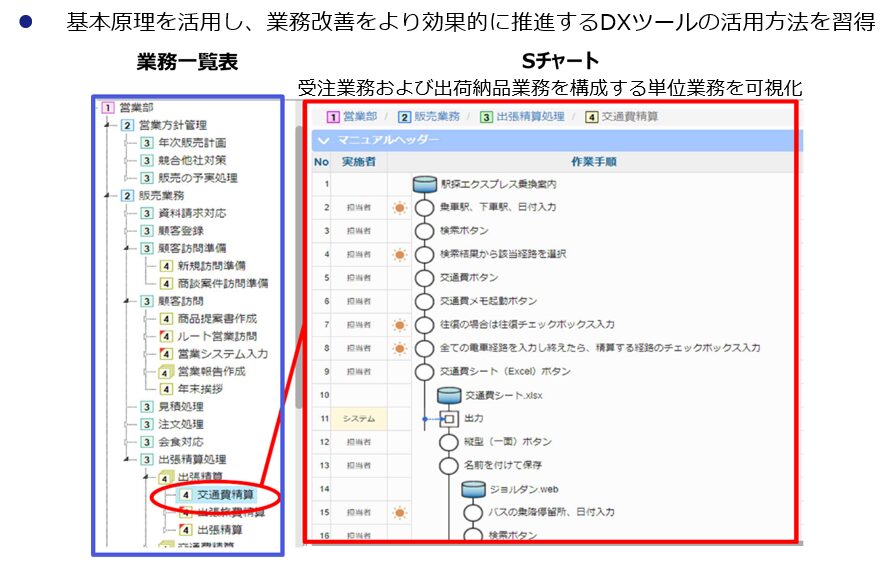

図1 事例 求める姿を明確にするインタビュー項目例 図2 業務改善の原理原則三つ

図2 業務改善の原理原則三つ 図3 BPIE講座の全体像

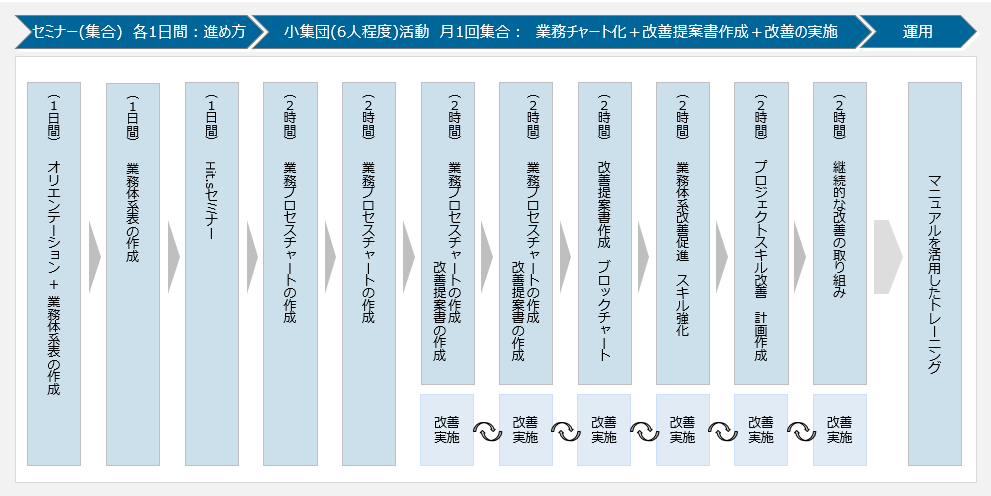

図3 BPIE講座の全体像 図4 「HitWeb®」の全体像

図4 「HitWeb®」の全体像 図5 「HitWeb®」を活用したプロジェクトの導入と進め方(標準例)

図5 「HitWeb®」を活用したプロジェクトの導入と進め方(標準例)