「Future-Fit ビジネス・ベンチマーク」の基礎と特長

基礎1:持続可能性4原則・8項目

「Future-Fit ビジネス・ベンチマーク」は、ビジネスが地球環境と社会に負荷を与えず、むしろ回復と持続性を助ける存在となることで、将来においても必要とされる企業になるための具体的な指針を与えてくれるツールです。

「Future-Fit ビジネス・ベンチマーク」の基礎となっているのは、国際NGO The Natural Step(TNS)を設立したカール=ヘンリック・ロベール博士が提唱した「持続可能性4原則・8項目」です。

持続可能性4原則

- 持続可能な社会では、自然の中で地殻から掘り出した物質の濃度が増え続ける活動に加担しない

- 持続可能な社会では、自然の中で人間社会が作り出した物質の濃度が増え続ける活動に加担しない

- 持続可能な社会では、自然が物理的な方法で劣化する活動に加担しない

- 持続可能な社会では、人々が自らの基本的ニーズである「健康」「影響力」「能力」「公平」「意味・意義」を満たそうとする行動を妨げる状況を作り出す活動に加担しない

この持続可能性4原則に基づいて考え出されたのが「持続可能な未来に適合する(Future-Fitな)社会」が持つ8つの特性です。

「持続可能な未来に適合する(Future-Fitな)社会」8つの特性

- エネルギーは再生可能で、全ての人が利用できる

- 水は責任をもって取水され、全ての人が利用できる

- 廃棄物は存在しない

- 天然資源はきちんと管理され、コミュニティ、動物、生態系を守る

- 環境が汚染されることはない

- 人々には充実した人生を送る力と機会がある

- 人類という物理的存在は生態系とコミュニティの健全性を守る

- 社会規範、グローバル・ガバナンス、経済成長はFuture-Fitnessの追求を促進する

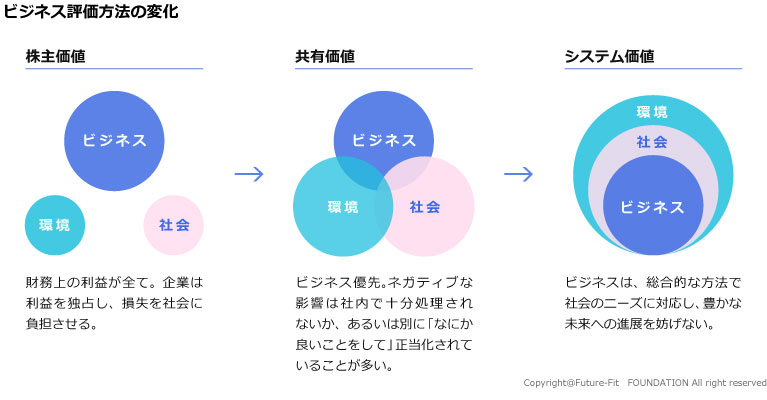

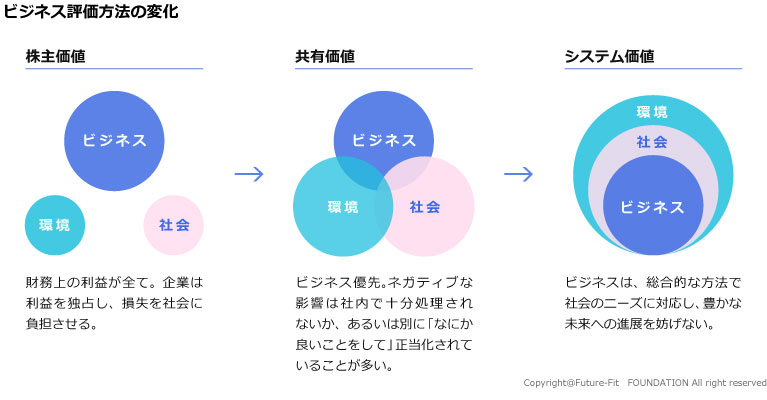

基礎2:「システム価値」という価値観

Future-Fitな社会に適応した企業になるためには、新しいビジネスの価値観が必要です。企業はこれまでの「株主価値」や「共有価値」を超えた考え方で「システム価値」を創造し、社会に貢献しなくてはなりません。

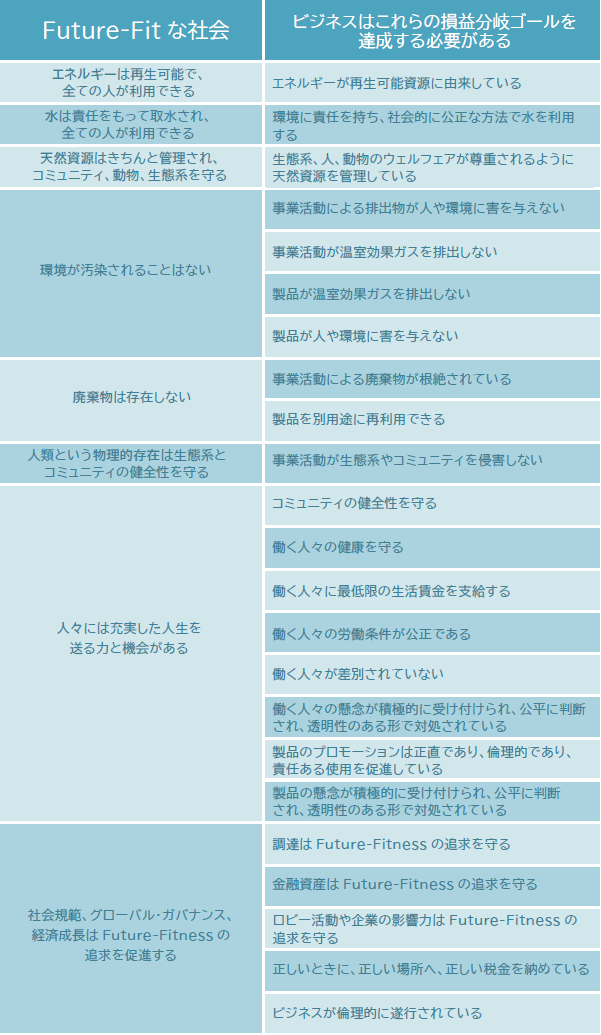

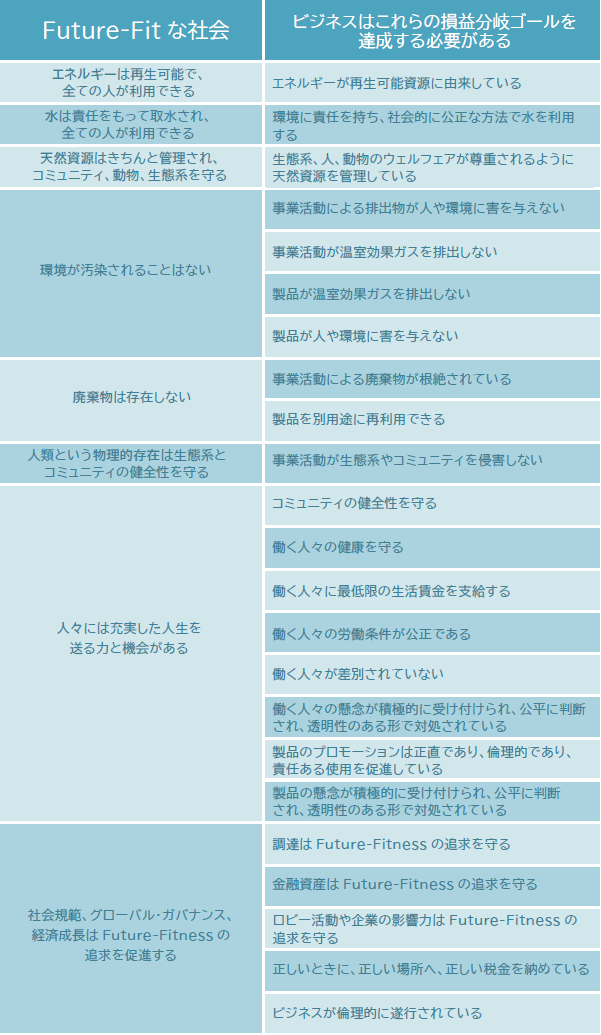

基礎3:8つの特性に即した23の損益分岐ゴール

23の損益分岐ゴール(Break-Even Goals)

23の損益分岐ゴール(Break-Even Goals)

出典:Future Fit Foundation

Future-Fitメソドロジー・ガイド Release 2.3

「Future-Fit ビジネス・ベンチマーク」は全ての企業が必ず「取り組むべき行動」を示して、前述した「持続可能な未来に適合する(Future-Fitな)社会」の8つの特性に即した23の損益分岐ゴール(Break-Even Goals)を設置しています。

ここでいう「損益分岐」とは経済的なものではなく、企業の社会的および環境的パフォーマンスのしきい値(必須目標)です。

それぞれの損益分岐ゴールには、1つまたは複数の指標があり、達成度をパーセンテージで算出することができます。

例えば「自然を尊重する」というカテゴリーに関する損益分岐ゴールである「エネルギーが再生可能資源に由来している」には1つの指標があり、「報告期間の総エネルギー消費量(ET)」のうち「再生可能資源に由来するエネルギー消費量(ER)」をパーセンテージで算出します(ER/ET)。

また「取り組むべき行動」にくわえて、24の「ポジティブな取り組み」も提示しています。これは環境・社会に対して、より良い影響をもたらすような取り組みのことです。例えば「サプライヤーのパフォーマンスの改善」「有益な製品の提供」「Future-Fitを目指す市場や組織力の強化」などが挙げられます。

しかし、ポジティブな影響と悪影響が相殺されることはほとんどないため、企業はまず損益分岐ゴールの23項目に至る「取り組むべき行動」に取り組むことが求められます。

特長1:「ビジネスの言葉」で理解し、実行できる

「Future-Fit ビジネス・ベンチマーク」は自然科学と社会科学に基づいており、「持続可能な社会における、あるべきビジネスの姿」を基準点としています。企業としての取り組みに特化し、ビジネスの場で利用される言葉で説明されているため、サステイナビリティの専門家でなくとも、何に取り組むべきかをはっきりと理解し、行動することができます。

例えば、以下のような取り組みに生かすことができます。

- ビジネスの言葉でサステイナビリティを理解する

- マテリアリティ分析や、長期的で科学的に正しいサステイナブル目標の設定

- ステークホルダーの巻き込みと、具体的アクションの創出

- サステイナビリティに関するレポーティング

サステイナビリティへの取り組みについて正しい方向性と進捗状況を常に確かめ、さらに「より良いビジネス」の創造にも活用できます。

特長2:あらゆる企業が利用でき、比較ツールとして活用できる

ビジネスの規模や、業種などに関わらず、あらゆる企業が使用できるツールです。

「Future-Fit ビジネス・ベンチマーク」を基に社会的・環境的コミットメントとその進捗状況を計測することで、他社との客観的な比較が可能です。レポートを発表し、アドバンテージを示して自社の先進性をアピールすることも、あるいは今後の課題や達成目標を明確にすることもできるでしょう。

SDGsとの関連性も明示されており、TCFD(気候変動関連財務情報開示タスクフォース)に基づくレポーティングなど、ESGにも応用可能なツールです。

Future-Fit ビジネス・ベンチマークを導入するには?

BCon®は、日本で唯一のFuture-Fit財団認定パートナーです。各企業での導入をサポートするとともに、日本国内での普及を進めるため、Future-Fit ビジネス・ベンチマークに関する一連のガイドブックの日本語翻訳を担当しました。「Future-Fit ビジネス・ベンチマーク」の導入・活用方法について、ぜひご相談ください。

なお、「Future-Fit ビジネス・ベンチマーク」を活用するためのガイドブックである「メソドロジーガイド」は、無償でダウンロードが可能です。こちらのボタンからお申し込みください。

関連記事

サステイナブルビジョン策定支援導入事例:SDGsと未来志向

三ヶ日町農業協同組合(JAみっかび)での、サービス導入事例をご紹介します。SDGsを基点にしたサステイナブルビジョンの策定と実現に向けた取り組みに「Future-Fit ビジネス・ベンチマーク」を活用しています。

BConは、株式会社ビジネスコンサルタントの登録商標です

「Future-Fit ビジネス・ベンチマーク」についてのお問い合わせはこちらから

お問い合わせ