これだけで十分!プロが選ぶ従業員エンゲージメント7つの指標

- エンゲージメントは“見えない”課題。可視化には「指標」が鍵

- 現場と理論を融合した“7つの指標”で現状課題を具体的に把握することが可能

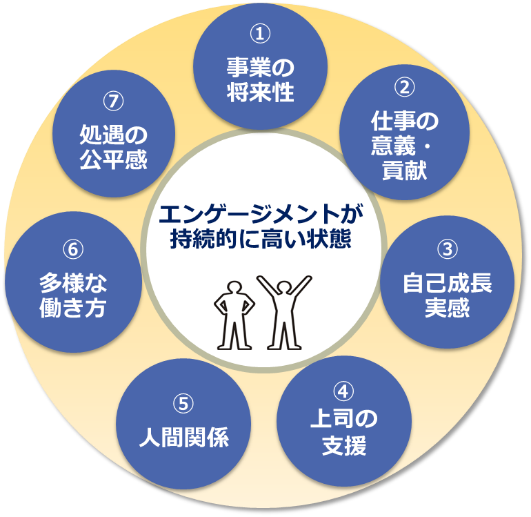

活用すべき従業員エンゲージメント指標(7つの主要指標)

ビジネスコンサルタントが提唱する従業員エンゲージメント指標は7項目です。従業員エンゲージメントを把握する際は、これらの指標を活用することをおすすめします。

この指標は、従業員の働きがいや満足度の向上を目的としたエンゲージメントソリューションを、約10年前から提供してきたビジネスコンサルタントが、現場での知見や実務経験、ポジティブ心理学などの学術的研究に基づいて構築したモデルを基に作成されています。弊社では、この指標を活用したエンゲージメントサーベイを実施しており、これまでに400組織、約9万人が利用しています。

各指標は、差の検定などの統計的手法により妥当性が確認され、それぞれの項目が独立した認知を測定できることが実証されています。7指標・21問という回答者にも負担が少ない質問数で構成されています。

また、この指標を用いたサーベイでは各指標において、エンゲージメントが高い従業員とそれ以外の従業員のスコア差が一目で把握できます。差が大きい項目に着目して施策を展開することで、改善の効果が見込みやすく、施策の優先順位も明確になります。その結果、組織のエンゲージメント向上に向けた取り組みに有効活用されています。

次に、7つの指標の詳細をご紹介します。

指標1:事業の将来性

この指標は、「事業の将来性について従業員がどのようなイメージを持っているか」「組織の成長と自己の成長がつながっていると感じられているか」を測定するものです。現在の事業に共感するだけでなく、将来にわたって企業が持続的に発展していくと感じられることで、「この企業で長く働きたい」という意欲が高まり、エンゲージメントの向上につながります。

事業の将来性には3つの視点が含まれています。それでは、順に見ていきましょう。

理念共感

企業理念やビジョン、パーパスに対して、従業員がどれだけ共感できているかは、エンゲージメントの重要な構成要素の一つです。組織が目指す社会的な意義や存在価値に対して「自分もその方向性に共鳴できる」と感じられることは、日々の業務に意味を見いだす原動力になります。

例えば、「人々の暮らしをより豊かにする」「社会課題を解決する」といったビジョンに共感できると、自分の業務がその実現に貢献していると感じやすくなり、働く意義をより深く実感できます。

将来性

ビジョンや経営理念実現に向けて、会社が時代の変化に対応した商品やサービスを開発し、新たな市場に挑戦している姿を目にすると、「この会社なら将来も成長できる」と感じやすくなります。

例えば、最新のテクノロジーを活用した新製品の開発や、サステイナビリティを重視した事業モデルへの転換などに取り組んでいる企業では、将来的な成長性に対する信頼感が高まりやすくなります。

将来キャリア

従業員が「この会社で自分のキャリアを描ける」と感じられることは、エンゲージメントの中でも特に重要な要素です。日々の業務を通じてスキルや経験を積みながら、将来に向けた成長の道筋をイメージできることが求められます。また、上司・先輩との対話や会社からの情報提供により、将来の成長の道筋がイメージでき、それが自分の価値観や大事にしたいことと合致することで、この組織で長く働きたいという意欲につながります。

例えば「挑戦できる仕事がある」「スキルを生かせる環境がある」「キャリアパスが明確である」と感じられる職場では、自分の成長への期待を持ちやすくなります。こうした実感は、前向きな働き方につながり、エンゲージメントを支えます。

指標2:仕事の意義・貢献

この指標は、「顧客や組織に対して、現在または将来への貢献を実感・確信できているか」「仕事自体に意義を感じられているか」を測るものです。従業員が「自分の仕事が誰かの役に立っている」と実感できることは、自分の存在や役割に価値を見いだす感覚であるセルフエスティーム(自己重要感)を高め、エンゲージメントの向上に大きく寄与します。

ポジティブ心理学の研究でも、自己重要感が高い人ほどモチベーションや挑戦意欲が持続しやすく、前向きな行動をとる傾向があることが示されています。このような状態は、仕事に対する主体性や責任感を育み、組織への関与度を高める効果があります。

仕事の意義・貢献には3つの視点が含まれています。それでは、順に見ていきましょう。

貢献実感

自分の仕事が組織や社会にどう役立っているかを実感できることは、働く意義ややりがいにつながります。

例えば、営業職であれば、自分が提案した商品やサービスによって顧客の課題が解決され、「ありがとう」と直接声をかけられることで、貢献実感が生まれます。こうした経験は、自分の仕事の社会的価値や存在意義を実感するきっかけになります。

好きな仕事

「自分の仕事が好きだと感じること」は、仕事への前向きな感情や姿勢を育むうえで重要な要素です。仕事がうまくいったときや、成果が得られたときに達成感を得ることが、仕事そのものへの好意的な感情を強めます。

例えば、企画や制作など創造的な業務にやりがいを感じている従業員が、自発的にアイデアを出し、その内容が採用されることで、仕事に対する満足感が高まるとともに、仕事への愛着が深まります。

強みの発揮

自分の強みを生かせていると実感できることは、エネルギーやモチベーションの源となります。仕事は必ずしも自分の「好き嫌い」で選べるものではありませんが、「この仕事では自分の強みが生きている」と感じられることが、エンゲージメントの向上に大きく寄与します。こうした実感を得るためには、上司や周囲の関わりも欠かせません。

例えば、企画職の従業員が「チームワーク」や「創造性」といった自身の強みを生かして新サービスの立案に携わり、社内外から高評価を得ることができたとします。その結果、自分自身の内面的な成長実感と、他者からの承認や評価が両立することで、「自分の強みが役に立っている」という実感が生まれます。こうした経験は、仕事への自信や満足感を高め、さらなる挑戦への意欲にもつながります。

セルフエスティームについての詳細はこちら

強みを発見するVIA診断(無料)はこちら

指標3:自己成長実感

この指標は、「現在の仕事を通じて成長を実感できているか」「成長のための機会が組織内に豊富にあり、それを活用できていると感じているか」を測定するものです。従業員が仕事を通じて自身の成長を実感し、組織内に多様な成長機会があると認識できることは、長期的なキャリア形成への自信につながります。

自己成長実感には3つの視点が含まれています。それでは、順に見ていきましょう。

成長実感

日々の業務を通じて「自分が成長している」と実感できることは、働く意味ややりがいを感じるうえで非常に重要です。過去の自分と比べてスキルや知識が高まっていると感じられると、将来に対する展望やキャリアへの自信が生まれ、仕事への意欲やエンゲージメントの向上につながります。

例えば、1年前なら任されなかったであろう難易度の高い業務を担当できるようになったり、プレゼンテーションや交渉などのスキルに自信を持って取り組めるようになったりすることで、自分の成長を実感できます。こうした変化を積み重ねることで、仕事への前向きな姿勢が育まれます。

一般的に、成長実感は新入社員や業務の変化が多い部署に属する従業員が感じやすい傾向があります。一方で、ベテラン従業員やスタッフ部門などでは、日々の業務に大きな変化が少ないことから、成長実感が低くなる傾向があります。

能力開発

能力開発は、成長実感と密接に関わっています。新たな業務に取り組む中で、必要な知識やスキルを習得し、自分の力が高まっていると感じられることは、仕事に対する自信や意欲の向上につながります。

例えば、新しい業務領域にアサインされた際に、業務に必要な専門知識を習得したり、ITスキルやマネジメント力などを強化したりすることで、自信を持って仕事に取り組めるようになります。こうしたスキル開発の機会があることで、「今の職場で自分はまだ成長できる」という前向きな意識が生まれます。

フィードバック

成長実感は主に自己認識に基づきますが、周囲からの評価やフィードバックも大きく影響します。例えば、上司や同僚から「説明が分かりやすくなった」「判断が的確になった」など、変化に対する具体的な言葉をかけられることで、自分の成長を客観的に認識できるようになります。

特にベテラン社員や管理職に近い立場の従業員は、「仕事ができて当然」と見なされやすく、周囲からの称賛やフィードバックが減少しがちです。そのため、本人の成長実感が薄れ、スコアが低くなることもあります。しかし、どのような立場であっても、他者からの承認や感謝の言葉はモチベーションの源となり、エンゲージメントの維持・向上に欠かせません。

内面的な成長実感と、外部からの承認や評価の両方がそろうことで、自己肯定感や達成感が高まり、仕事への意欲が持続します。このように、自分自身の内面的な成長実感と、他者からの承認や評価が両立する ことで、自己肯定感や達成感が高まり、エンゲージメントの向上につながります。

指標4:上司の支援

この指標は、「直属の上司が自分の努力や貢献を認めてくれているか」「自身の成長のために、指摘や支援を積極的に行ってくれていると感じているか」について測るものです。従業員と上司との間に信頼関係が築かれ、安心して業務に取り組めるようになることで、従業員は自信を持って力を発揮しやすくなります。

上司の支援には3つの視点が含まれています。それでは、順に見ていきましょう。

信頼関係

上司との信頼関係は、日々の小さな言動の積み重ねによって築かれます。約束を守る、困っているときに親身になって話を聞く、課題に真剣に向き合うといった姿勢が、従業員に安心感を与え、信頼感を育みます。

例えば、業務の進め方について適切なアドバイスを受けたり、自分では気づきにくい改善点を丁寧に指摘してもらえたりする関係性があれば、従業員は失敗を恐れずに挑戦しやすくなります。こうした環境は、挑戦意欲を引き出し、結果的に成長や成果にもつながっていきます。

期待役割

上司が従業員にどのような役割を期待しているかを明確に伝えてくれることは、従業員の行動や判断の指針となり、仕事への主体性を高めるうえで重要です。期待がはっきりしていれば、自身の強みを生かしながら目標に向かって進みやすくなります。

例えば、「あなたにはこのプロジェクトでリーダーシップを発揮してほしい」「この業務を通じて専門性を高めてほしい」など、上司から具体的な期待が示されている場合、従業員は自分の役割を理解しやすく、納得感を持って取り組むことができます。

一方、スタッフ部門などでは業務の性質上、上司からの期待が抽象的になりやすく、明確なフィードバックの機会も限られることから、この指標が低く出る傾向があります。

対話

上司との間に、定期的かつ率直なコミュニケーションの機会があることも、支援を感じるうえで重要な要素です。

例えば、1on1ミーティングなどを通じて、目標や課題、キャリアの方向性について話し合える場があると、従業員は自らの役割や期待されている方向性を明確に理解できます。このような対話の積み重ねが、上司との信頼感をより強め、エンゲージメントの向上にもつながります。対話があるからこそ、従業員は自分の意見や不安を安心して伝えることができ、主体的に行動しやすくなります。

指標5:人間関係

この指標は、「職場の人々はお互いを気にかけているか」「心から信頼できる人が職場にいるか」「職場を越えて多様な人と関係を築けているか」といった、職場内外の人間関係の質を測るものです。上司だけでなく、同僚や他部署のメンバーを含めて、業務上の困りごとや悩みを気軽に相談できる相手がいるかどうかも、重要な観点に含まれます。

この指標は、交代制勤務が多い工場勤務などの現場では、比較的スコアが低く出る傾向があります。勤務時間が異なることで従業員同士の接点が少なくなり、自然な人間関係が築きにくくなることが影響しています。

「人間関係」には3つの視点が含まれています。それでは、順に見ていきましょう。

相談相手

職場で困ったときに、上司だけでなく、同僚や他部署のメンバーなどにも気軽に相談できる相手がいるかどうかは、人間関係の中でも重要な観点です。

例えば、進め方に迷ったときやトラブルが発生した際に、声をかけやすい同僚がいれば、精神的な負担が和らぎ、安心して業務に向き合うことができます。こうした存在は、チーム全体の信頼関係や連携を深めるきっかけにもなります。

支援関係

人間関係においては、自分が発信するだけでなく、周囲から必要なときに支援を受けられるかどうかも大切な要素です。助け合いの文化が根付いた職場では、自然とチームワークが生まれ、業務の効率や成果にも良い影響を与えます。

例えば、自分が忙しいときに声をかけて手伝ってくれる、失敗したときにフォローしてくれるといった行動が見られる職場では、支援し合える関係性が形成されています。こうした環境があることで、安心して業務に集中でき、前向きな挑戦もしやすくなります。

心理的安全性

心理的安全性とは、ハーバード・ビジネス・スクールのエイミー・エドモンドソン博士による定義では、「チームメンバーが互いに『このチームでは対人リスクをとっても安全だ』と信じている状態」を指します。自分の意見を自由に発言できる、間違いや弱みを見せても否定されないと感じられる職場環境が、心理的安全性の高い状態です。

例えば、中途採用が多い職場や、人事異動の直後など、関係性がまだ十分に築かれていない環境では、このような心理的な安心感を得にくく、指標が低く出る傾向があります。

一方、同じ職場で長く勤務している場合は、信頼関係や暗黙の了解が蓄積されており、人間関係の満足度が高まりやすくなります。良好な人間関係は、従業員の安心感や信頼感の基盤となり、結果としてエンゲージメントの向上にも大きく貢献します。

指標6:多様な働き方

この指標は、国籍、性別、年齢、健康状態、家庭環境(育児・介護など)にかかわらず、不安なく多様な働き方を選択できているかを測るものです。

従業員一人ひとりの状況に合った働きやすい環境は、安心して長期的にキャリアを築くために欠かせません。多様な働き方の実現には、心理的・身体的な安全が確保された職場環境、柔軟な勤務形態、そして充実した福利厚生が含まれます。

「多様な働き方」には3つの視点が含まれています。それでは、順に見ていきましょう。

安全衛生

働くうえで、安全な職場環境が整っていることは、安心感を支える基本的な条件です。これには設備面の安全性に加えて、ハラスメントのない職場づくりや、誰もが意見を言いやすい風土も含まれます。

例えば、防災設備や衛生管理がきちんと整備されていたり、安心して相談できる体制が整っていたりする職場では、従業員は日々の業務に集中しやすくなり、ストレスも軽減されます。

勤務形態の柔軟性

ライフスタイルや健康状態に応じて、柔軟に働き方を選べることは、多様な人材が安心して働き続けるために不可欠です。時間や場所にとらわれない働き方の選択肢が用意されているかどうかが、この要素の中心となります。

例えば、子育て中の従業員がフレックスタイム制度を活用して保育園の送迎に合わせた勤務ができたり、持病のある従業員が通院日にリモートワークを選択できたりする場合、自分の状況に合った働き方を実現しやすくなります。

福利厚生

福利厚生が充実していることは、従業員が安心して働き続けられる要因の一つです。制度があるだけでなく、実際に利用しやすい環境が整っていることが重要です。

例えば、介護を担う従業員が、介護休暇や在宅勤務制度を柔軟に活用できることで、キャリアを中断せずに働き続けることが可能になります。このような制度の存在は、従業員に「ここでなら長く働ける」という安心感を与えます。

指標7:処遇の公平性

この指標は、「努力や成果に見合った処遇がなされているか」「一時的な不公平があったとしても、それを是正できる可能性を感じられるか」を測るものです。従業員が自身の努力や成果に見合った評価や処遇を受けていると実感できることは仕事への意欲や継続的な挑戦を支えるうえで極めて重要です。

「処遇の公平性」には3つの視点が含まれています。それでは、順に見ていきましょう。

評価の納得性

評価の結果に納得できるかどうかは、評価そのものの内容以上に、そのプロセスやコミュニケーションの質に左右されます。評価の高低にかかわらず、「自分をしっかり見てくれている」と感じられることが、評価を受け入れるうえでの鍵となります。

例えば、上司が評価の根拠や期待値を日頃から明確に伝え、定期的にフィードバックを行っている場合、従業員は評価結果に対する納得感を持ちやすくなります。逆に、評価の根拠が曖昧であったり、日常的な対話が不足していたりすると、不満や不信感につながる恐れがあります。

また、評価結果に納得できない場合でも、上司が理由や今後の期待を丁寧に伝えることで、「自分を理解しようとしてくれている」という安心感が生まれ、前向きな姿勢を保ちやすくなります。

処遇の妥当性

評価を基にした処遇が、役割や成果に見合ったものであると実感できることは、公平性を支える大きな要素です。処遇が妥当であると感じられることで、従業員は自身の貢献に自信を持ち、組織への信頼感やモチベーションも高まります。

例えば、評価に基づいて役割が広がったり、業務の裁量が増えたりといった変化があれば、「努力が認められている」と感じるきっかけになります。こうした納得感があることで、さらなる成長や挑戦への意欲が引き出されます。

収入の妥当性

収入が役割や成果に対して適正であると感じられるかどうかも、この指標に含まれる重要な観点です。「同じような仕事をしているのに、自分だけ評価されていない」といった不公平感がある場合、収入や待遇への不信感が強まり、エンゲージメントの低下につながることがあります。

例えば、昇給や賞与の基準が明確で、納得感を持って受け止められる制度であれば、従業員は報われている実感を持ちやすくなります。収入の妥当性が確保されていることで、安心して働き続けることができ、組織への貢献意欲も自然と高まります。

まとめ

従業員エンゲージメントの把握に活用できる7つの指標についてご紹介しました。この7つの指標を活用することで、従業員の意欲や働きがいを可視化し、組織の強みと課題を客観的に把握することができます。数値化された結果に基づき、的確なフィードバックや施策を展開することで、従業員一人ひとりのスキルや働きがいを引き出すことができます。

エンゲージメントは、個人のパフォーマンスだけでなく、組織全体の持続的な成長や活性化にも直結する重要な要素です。まずは自組織の現状を正しく捉える第一歩として、これらの指標を活用し、課題の優先順位を決めて、継続的な改善サイクルを回していくことが、強い組織づくりへの鍵となります。

ぜひ指標を活用して、組織のエンゲージメント向上につなげていきましょう。