企業内のコンプライアンス違反例とそのリスク

業種・業界を問わずコンプライアンスの重要性は増していますが、コンプライアンス違反は依然として発生し、企業の信頼をき損する重大な違反が後を絶ちません。ここでは違反の例と、それによって生じるリスクを整理します。

労働問題

労働問題は、企業が法規制を遵守していない場合に頻繁に発生するコンプライアンス違反の1つです。労働基準法は厳格に定められており、その違反は法的な制裁を受けることになります。

長時間労働

法律で定められた労働時間を超えて従業員を働かせることは、労働基準法違反に該当します。サービス残業が常態化している企業では特にこうした違反が起こりやすく、従業員の健康問題や生産性の低下につながるリスクもあります。

パワーハラスメント

職場内での権力関係を利用して、部下や同僚に対して精神的、時には身体的な苦痛を与える行為です。職場の人間関係を悪化させるだけでなく、離職率の増加や企業の評判を大きく損なう原因にもなります。

差別問題

性別、人種、年齢、障害などに基づく差別行為は重大なコンプライアンス違反となり、法律でも禁止されています。例えば、採用時に特定の属性を持つ応募者を不当に排除する行為や、昇進の機会を不公平に制限することなどが該当します。

情報漏えい

情報管理の不備も、企業内でのコンプライアンス違反としてよく見られる問題です。特に、個人情報や企業の機密情報が漏えいすると、消費者や取引先に直接的な被害をもたらすだけでなく、企業は法的なリスクにさらされ、社会的な信頼を大きく損なう可能性があります。

顧客情報の流出

企業が顧客の個人情報を適切に管理しなかった場合、その情報が外部に漏れるリスクがあります。これにより、顧客の信頼を失い、さらには企業に対する訴訟に発展してしまう可能性もあります。

内部情報の漏えい

自社の機密情報が、従業員や取引先から外部に漏れるケースです。例えば、従業員が故意に競合企業に重要なビジネス情報を提供したり、誤って機密情報をメールで外部に送信してしまったりすることが含まれます。内部情報の漏えいは、企業の競争力を損ない、場合によっては多額の損害賠償を引き起こす原因となります。

不正会計

不正会計は、企業の財務報告におけるデータを故意に操作し、投資家や取引先を欺く行為です。このような行為は企業経営に重大な影響を与え、法的措置や企業価値の大幅な低下を招くことになります。

利益の過剰計上

利益の過剰計上は、不正会計の代表的な手法の1つです。実際には得ていない利益を計上することで、株主や市場を欺きます。これにより企業は一時的に高評価を得るかもしれませんが、長期的には市場からの信頼を失う可能性があります。

損失の隠蔽

損失が発生しても財務報告に反映させない行為も、不正会計に該当します。企業の財務状況を健全に見せかけることが目的ですが、発覚すると法的制裁を受け、企業の存続が危機にさらされる原因ともなります。

品質管理の不正

企業の製品が市場に出回る前には、必ず安全性や品質を確認するための検査・試験が行われるべきです。しかし、企業内の不正や管理体制の甘さから、検査や試験が適切に実施されなかったり、結果が改ざんされたりするケースが報告されています。

検査結果の改ざんや不適切な品質試験

製品が規格や基準に適合しているかを判断する検査や試験は、安全性と信頼性の根幹を支える重要な工程です。しかし、社内基準を満たさない製品のデータを書き換えたり、必要な試験を実施せずに合格としたりといった事例が見られます。こうした不正は法令違反であるだけでなく、消費者や取引先に深刻な被害を与えるおそれもあります。企業に対する社会的信用を失わせ、長期的なブランド価値の低下につながります。

安全性を無視した製品の出荷

自動車メーカーが検査不正を認識していながら出荷を継続した事例などがありますが、こうした行為は安全性を軽視しているものと受け取られ、企業の信頼を大きく損ないます。大規模なリコールや行政処分、さらには民事訴訟へと発展するリスクもあります。

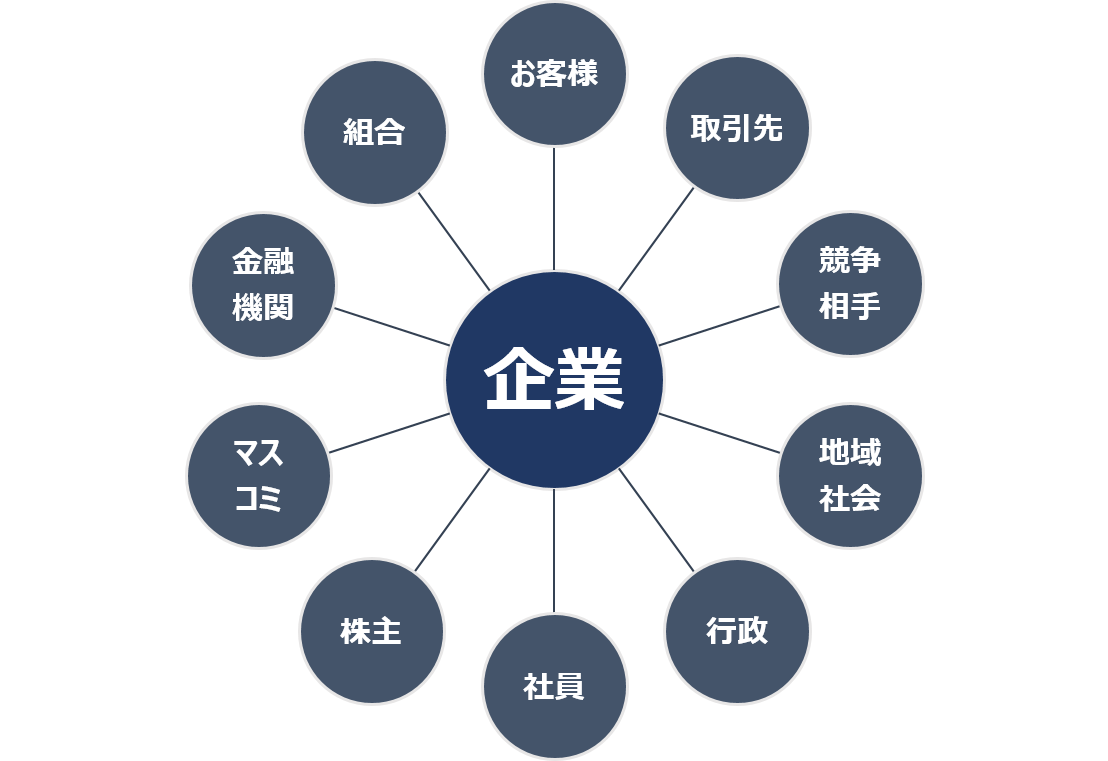

図1 企業を取り巻くステークホルダー

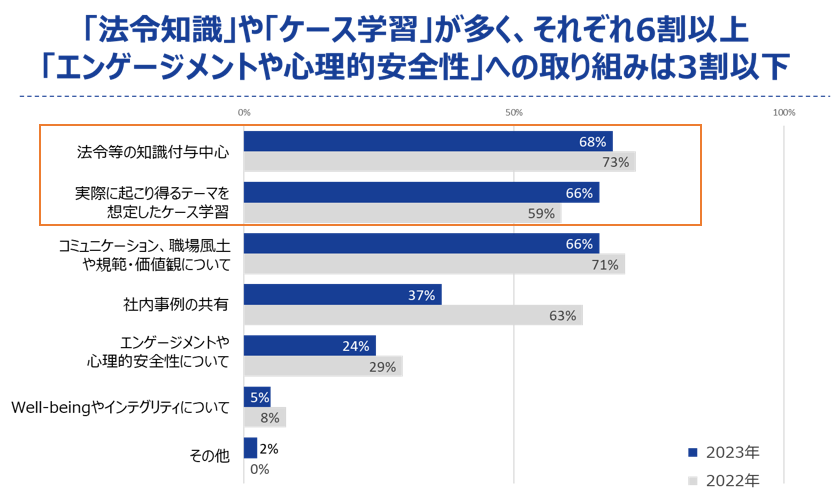

図1 企業を取り巻くステークホルダー 図2 コンプライアンス研修の実施内容は?(複数回答) 「コンプライアンス担当者、施策推進者42名対象のコンプライアンスアンケート」(2023年10月4日~11月7日実施)より

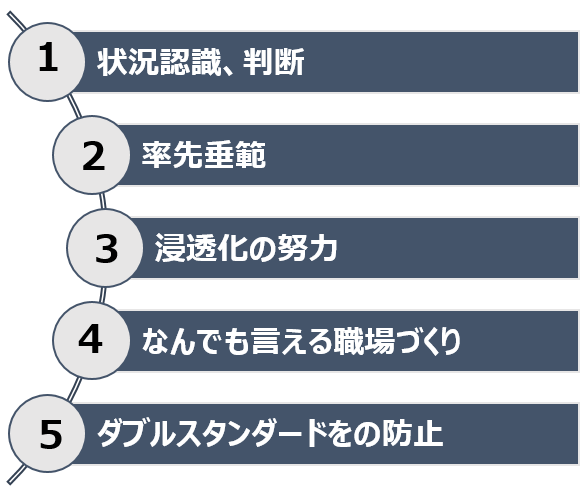

図2 コンプライアンス研修の実施内容は?(複数回答) 「コンプライアンス担当者、施策推進者42名対象のコンプライアンスアンケート」(2023年10月4日~11月7日実施)より 図3 経営管理者の5つの役割

図3 経営管理者の5つの役割