キャリア自律を実現する 1on1の実践的アプローチ

キャリア観の変遷と自律の重要性

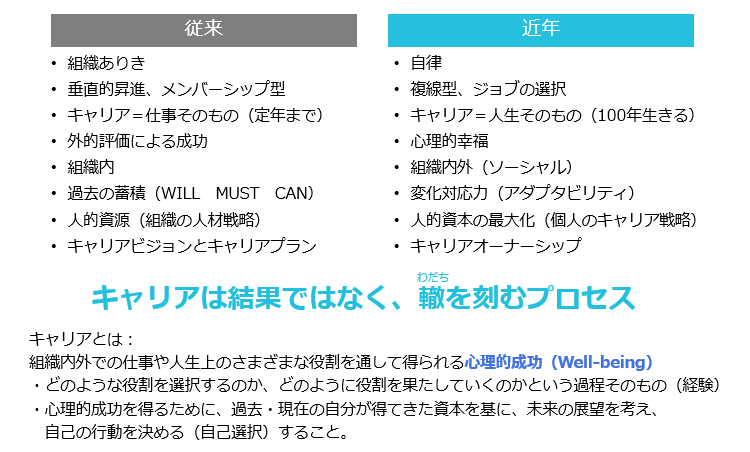

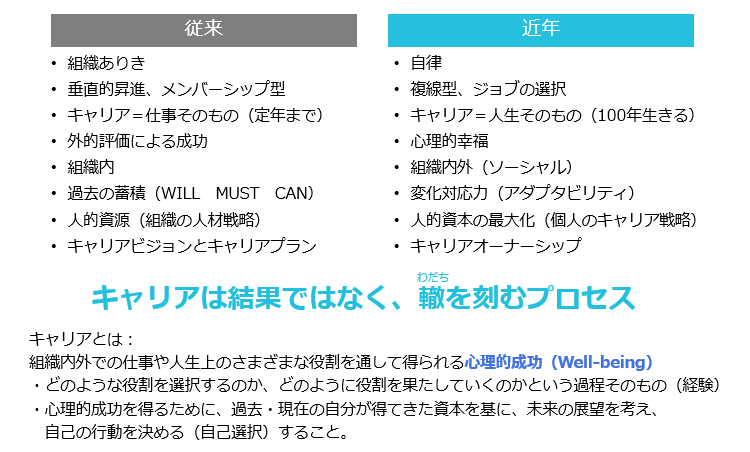

キャリアは人生そのものと言われる現代。キャリア自律を促進するためにはどのような施策に取り組むべきでしょうか。まずは、キャリア観の変遷についてご案内します(図1)。

図1 キャリア観の変遷

図1 キャリア観の変遷

従来のキャリアは、組織ありきで考えることが主流でした。キャリアとは仕事そのものであり、定年までの限定的な期間を考えることが中心でした。

しかし、近年では「人生100年時代」と言われ、定年後も長い人生が続くことから、キャリアは人生そのものとみなされています。そして、地位や報酬など外的な評価による成功だけではなく、内的な幸福感、いわゆる心理的な成功(Well-being)も求められてきています。心理的な成功を得るためには、これまでに自分が得てきた資本を基に未来の展望を考え、自己の行動を選択することが大切です。キャリア自律とは、自分の人生のオーナーである自分自身が、キャリアに関心を持ち、前を向いて進もうとする努力のプロセスと言うことができます。

キャリア自律を促進するカギとは

三位一体でキャリア自律促進へ

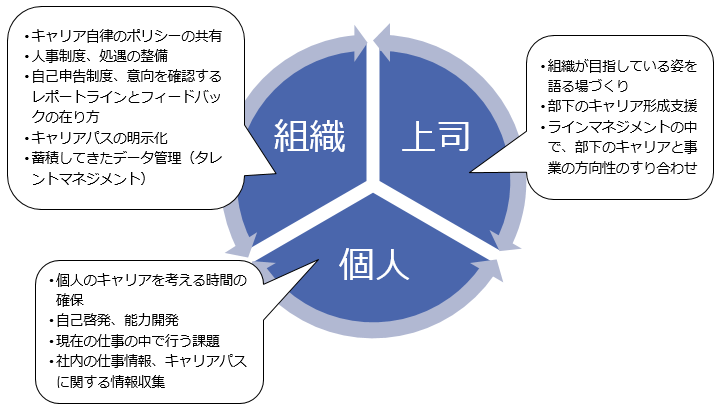

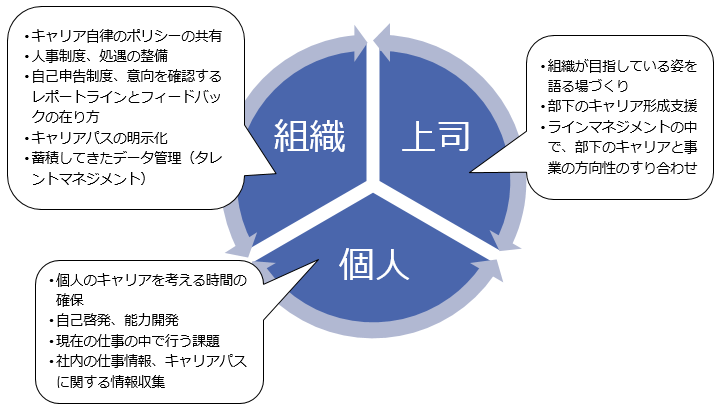

組織において社員のキャリア自律を促進するためには、組織、上司、個人の三位一体で考える必要があります(図2)。

図2 三位一体でキャリア自律を促進する

図2 三位一体でキャリア自律を促進する

特に近年では、組織は人事制度や処遇の整備、自己申告制度やキャリアパスの明示化などを行う組織が増えています。個人はそれぞれのキャリアを自分で考える時間が確保でき、能力開発や自己啓発に向けて、計画を立てる機会が与えられるようになりました。

さらに、重要になるのが上司です。なぜなら、多様性や人材流動性が高まる中で、組織が目指している姿をきちんと部下に語り、部下の考えているキャリアと仕事を結びつけていく役割だからです。

三位一体には三つの溝がある

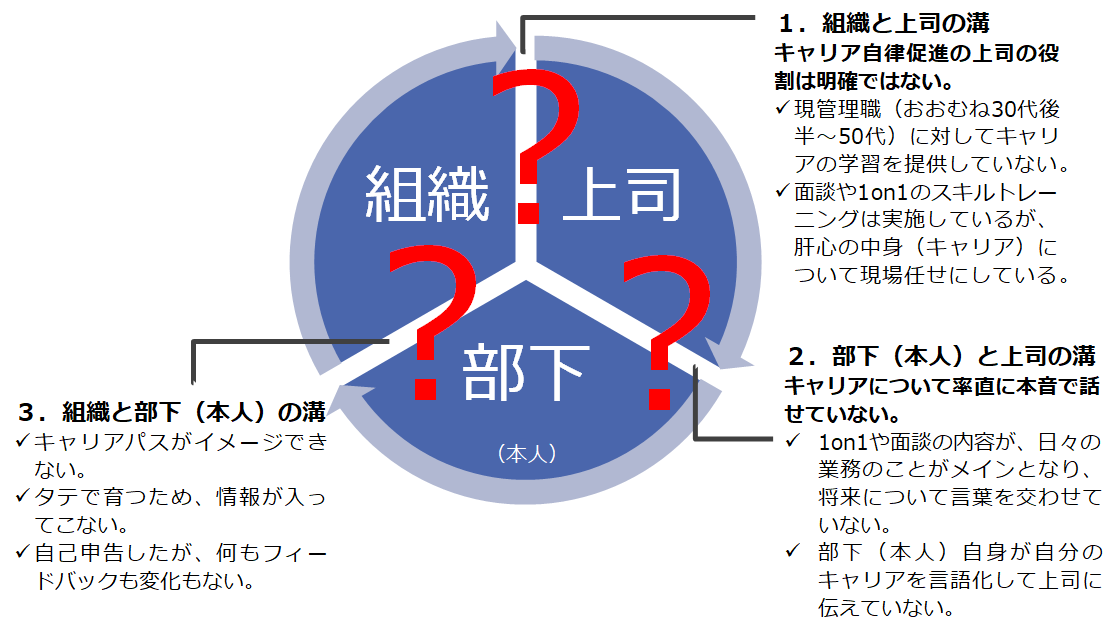

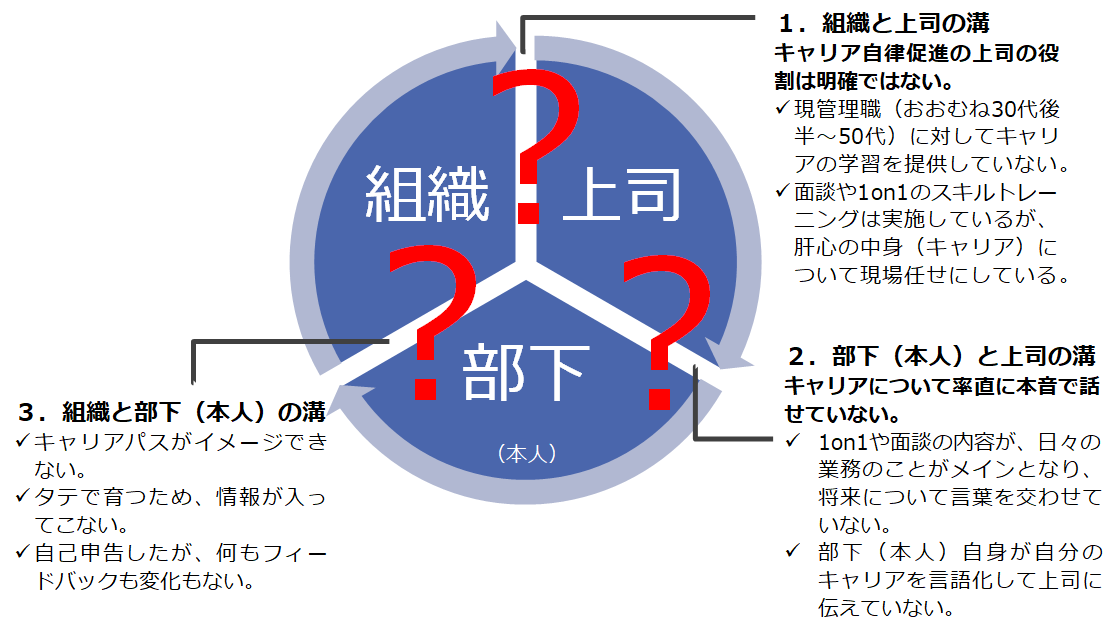

しかし、弊社はこれまでのご支援経験から、この三位一体には、三つの溝があると考えています(図3)。

図3 「一体」となりにくい三つの溝

図3 「一体」となりにくい三つの溝

組織と上司の溝

キャリア自律の促進において、上司が何を担うのか明確でないケースが多くあります。1on1ミーティングの実施方法はわかっても、キャリアについてどのように相談に乗ればよいのかわからないということがあります。また、今日的なキャリアの描き方を理解できていない場合も多いです。上司の世代はキャリアを「垂直的に上がっていく」ものと理解しています。部下(本人)が自律的なキャリアについて考えたとしても、上司が理解できないことがあります。

部下(本人)と上司の溝

キャリアについて率直に本音で話せていないという溝です。日常行われている1on1ミーティングでは、業務内容が話題の中心になりがちです。部下(本人)は不安があり相談したくてもできず、組織での将来キャリアを描けません。その結果、自分のしたいことはこの組織ではできない、上司は自分の話を聞いてくれないと考えてしまいます。

組織と部下(本人)の溝

キャリアパスのイメージが持てないという溝です。縦のライン、部署の中で育つので部署の外の情報が無く、組織の中で水平的な広がりを持ってキャリアをイメージできない場合が多いです。また、自己申告したポジションに必ずしも異動できるとは限りませんが、前述したように自己申告に対して反応がないといったことこそ溝になっていきます。

3つの断絶のうち、組織と上司、上司と部下との断絶を解消するためには、キャリア自律を目的とした1on1ミーティングを取り入れることをお勧めします。

キャリア自律へ向けた上司の役割

ここでは、上司が担うべき役割と、それを果たすためのアプローチであるキャリア1on1ミーティングをご紹介します。

キャリア自律を促進するために上司が担うべき五つの役割

キャリア自律を促進するうえで、上司に期待されるのは次の5つの役割です。

- ガイド

会社の方向性や制度、他部署からの情報提供やキャリア自律を促す目的を部下としっかり共有する。特に上司には、情報のアップデートや自身の持つキャリア概念を入れ替える“衣替え”が求められる。

- 言語化

曖昧でとらえどころのない場合もあるキャリアイメージを、部下が言葉にしていく支援を行う。特に部下が得てきた経験や強み、価値観などの棚卸しの支援が求められる。

- 結びつけ

部下の成長に必要な経験を共に考える。部下に対し、仕事と役割の機会創出や人的ネットワークの情報を提供する。

- メンタリング

上司の経験や知見を日常の中で共有し、部下の悩みや葛藤の解決に向けて支援する。

- 決裁者へのアクセス

部下が希望するキャリアや、担ってほしい役割などの情報を、職場責任者や人事部門など決裁者へ伝える。キャリア実現のサポート体制を整える。

評価面談と1on1、キャリア1on1ミーティングの違いは?

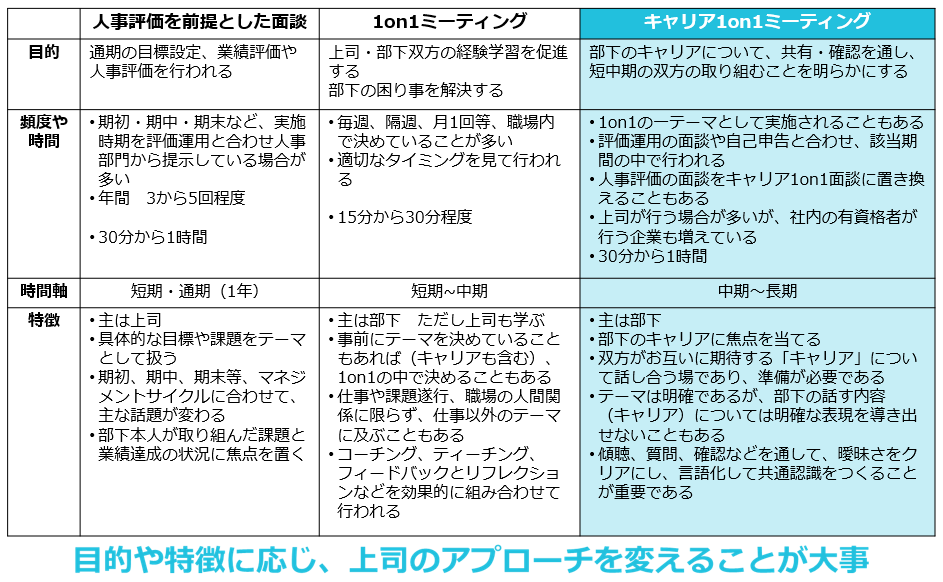

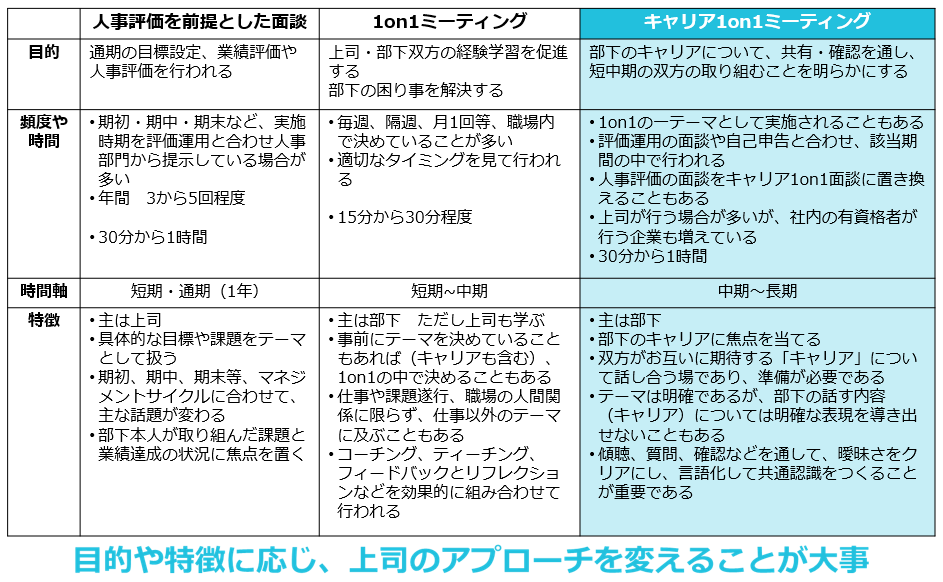

上司が五つの役割を果たすためには、部下と対面で話すことが重要です。そこでまず、人事評価を前提とした面談と1on1ミーティングとの違いから、キャリア1on1ミーティングの特徴を理解しましょう(図4)。

図4 面談と1on1、キャリア1on1ミーティングの違いは?

図4 面談と1on1、キャリア1on1ミーティングの違いは?

目標設定や業務評価、人事評価などを行う面談の時間軸は、短期です。半期などの目標管理のサイクルに合わせて行われるためです。上司主導で行われる場合が多く、期初は目標設定、期末は評価や評価フィードバックをテーマに取り組みます。

近年、多くの企業が導入するようになった1on1ミーティングは、上司、部下、双方の経験を共有し学習することを目的としており、テーマは仕事以外の人間関係、趣味などにも及ぶこともあります。

キャリア1on1ミーティングでは、部下の中長期のキャリアについて上司と部下が共通認識を持ち、希望するキャリアを実現するために双方が取り組むべきことを明らかにします。

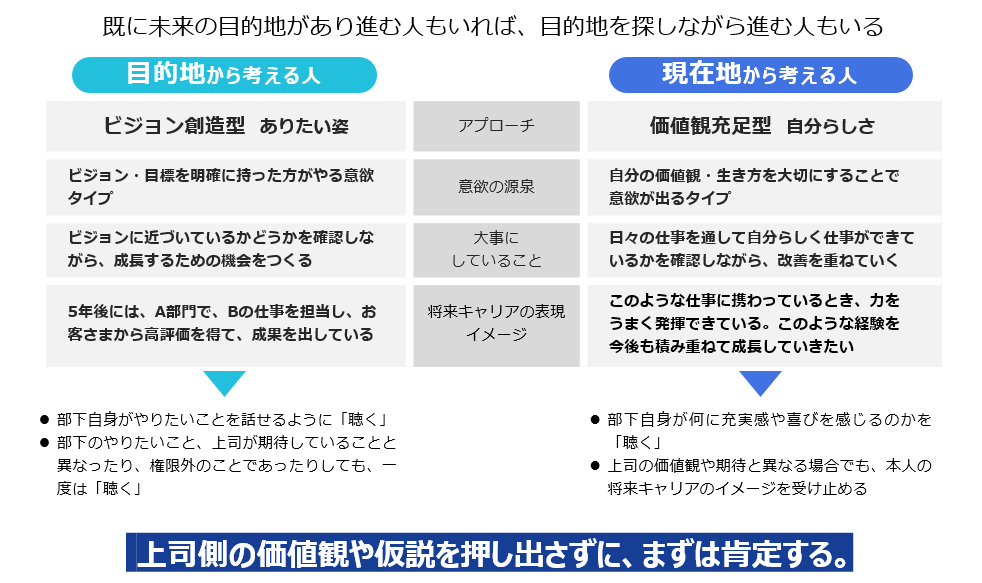

「目的地から」「現在地から」キャリアの捉え方の違いを「受容」する

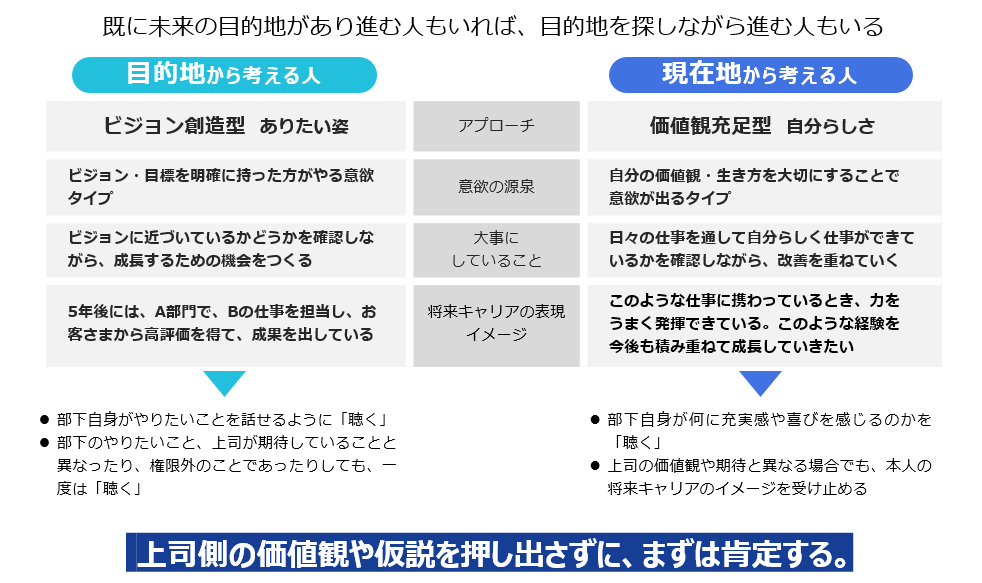

キャリア1on1ミーティングの主体は部下です。目的は、上司が部下の問題を解決することではなく、主体的な姿勢と思考の整理、問題解決に向けた行動を部下に促すことです。そのためには部下の話を聴く、受容するという姿勢が重要です。

また、部下の個性や好みによってキャリアの捉え方が異なることを受容することも大切です。自分自身のキャリアについては、未来の目的地があり進む人もいれば、現在地から目的地を探しながら進む人もいます(図5)。

図5 まずはキャリアを考える上での前提を「受容」する

図5 まずはキャリアを考える上での前提を「受容」する

未来の目的地から考えるビジョン創造型のタイプに対しては「部下がやりたいことを話せるように聴く」ことを意識しましょう。それが上司の希望や期待と異なっていたり、上司の決裁権限外や裁量範囲以外のことであったりしても聴く姿勢が求められます。

目的地を探しながら進む価値観充足型は、自分らしさを重視します。そのため、部下自身が何に充実感を得て、喜びを感じるのかを聴くことが大切です。

いずれにしても上司の価値観や仮説を押し付けずに、まずは部下を肯定する姿勢が求められます。

キャリア面談前に、上司は部下への期待を整理しておく

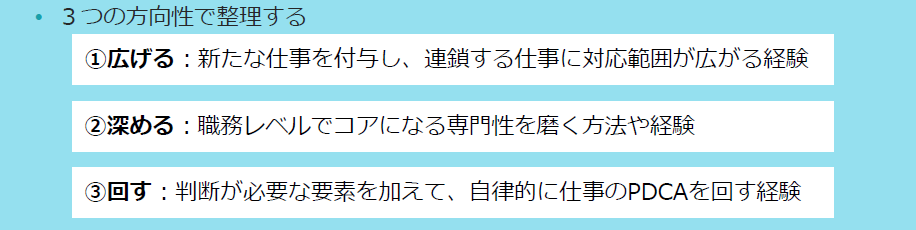

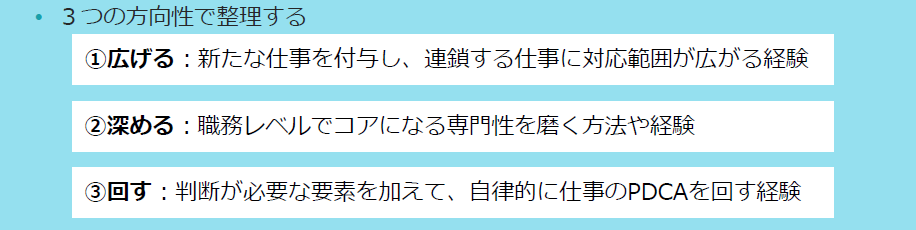

上司の価値観・仮説の押しつけは控えるべきではありますが、伝えるべきことももちろんあります。上司は、部下との面談前に次のことを明確にする必要があります。一つは、現在の期待だけでなく、中期的な期待は何かということ。もう一つは部下の成長につながる仕事や役割、チャレンジしてもらいたいこと。そして、成長の支援となるような経験とは何かです。これを「広げる、深める、回す」の観点で整理します(図6)。

図6 三つの方向で整理する

図6 三つの方向で整理する

面談では、上司から部下への期待を伝えることは重要です。しかし、上司は部下の話を聞くのが「7割」と意識し、聞き役に徹しましょう。

部下(本人)はキャリアを言語化して伝える

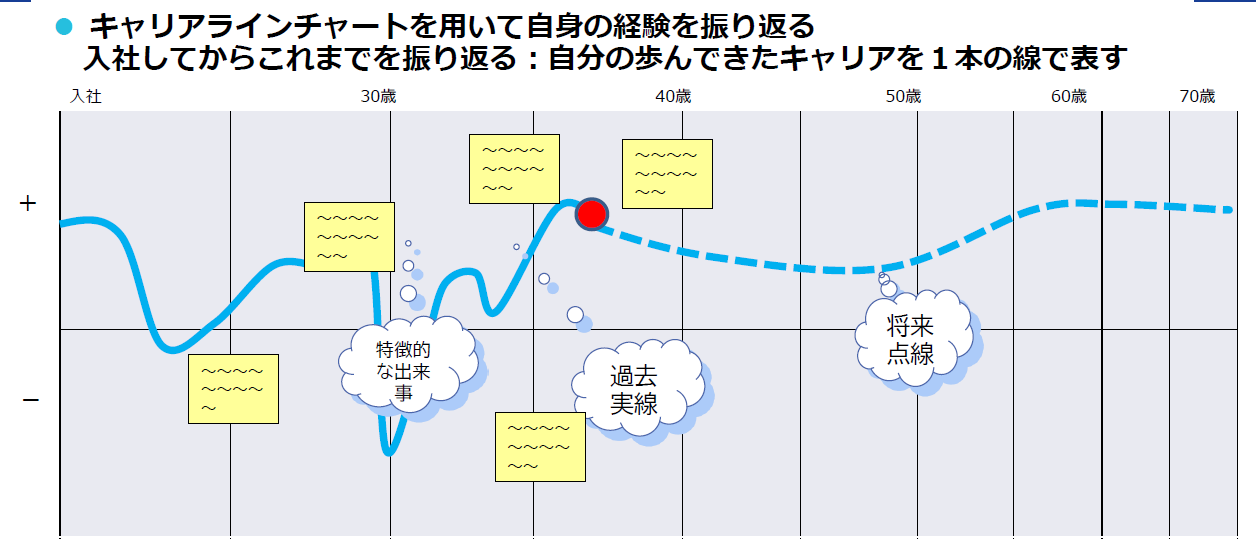

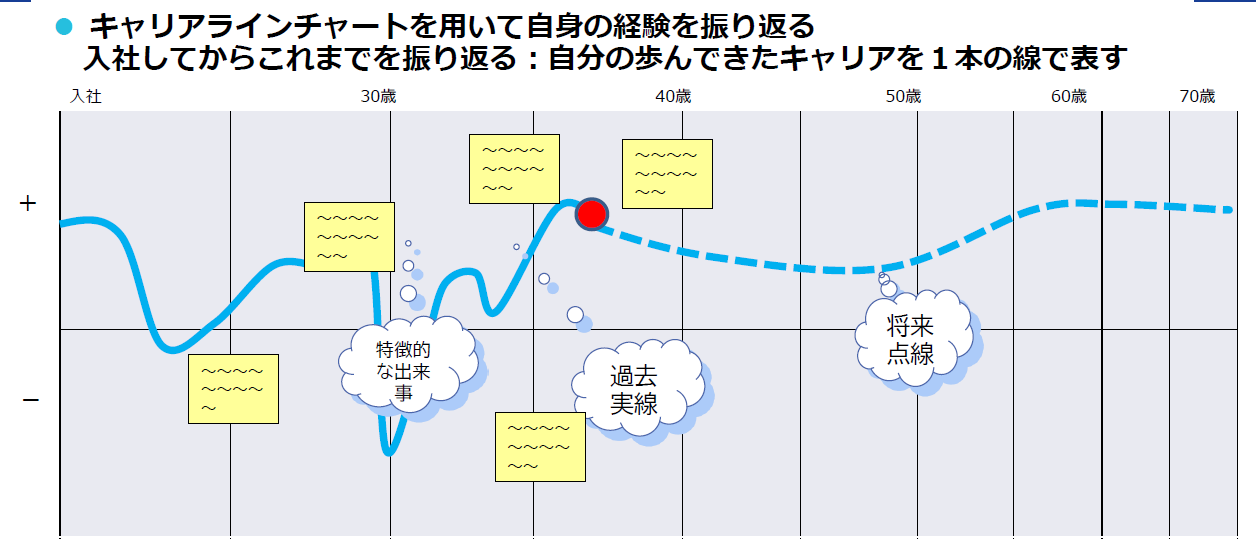

上司の担うべき役割や考え方をご紹介してきました。実のある1on1のためには、部下(本人)は希望するキャリアを言語化して伝えることが重要です。キャリアを言語化する方法として、自分の歩んできたキャリアを一本の線で表すキャリアラインチャートをお勧めします(図7)。これまでのキャリアを振り返り、今後の希望を1本の線で表しながら、鍵となる経験・出来事については説明を追加します。

図7 キャリアラインチャート:イメージ

図7 キャリアラインチャート:イメージ

経験から何を得たのか、自分の価値観の変化、人からどのような影響を受けたかを棚卸しします。言語化することで整理されますし、上司や周囲の人からの客観的な意見を通してキャリアを見直すことができます。自分自身が不安に思っていることに気付けますし、相手もそれを知ることができます。

また、これまでの仕事内容や経験と、そのときに身に付けた能力(知識、技術、資格、考え方、情熱の源、周囲からの期待、対人関係など)を洗い出すことも有効です。自分が身に付けてきたことを確認するために効果的です。

キャリア1on1ミーティングの内容と進め方

キャリア1on1ミーティングを実施する際に効果的な進め方を解説します。

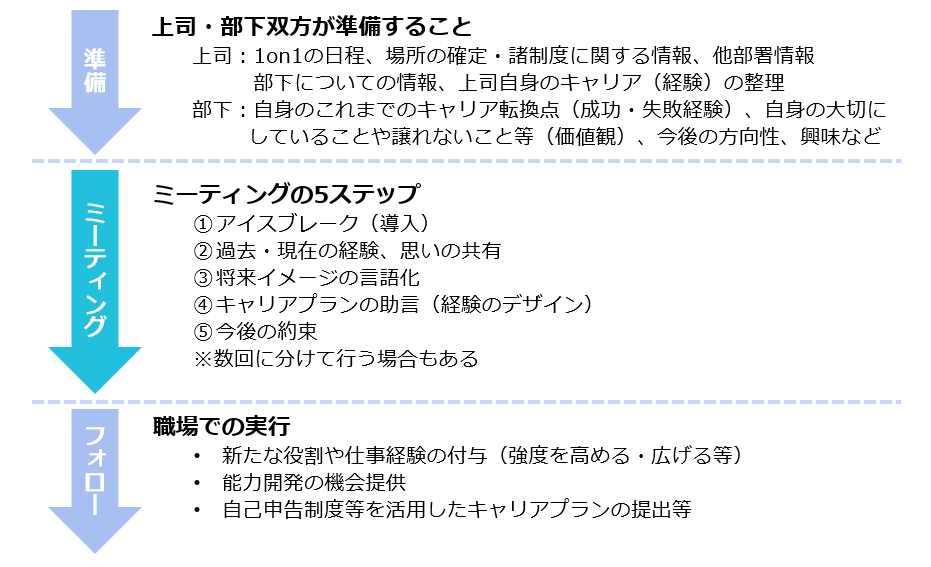

三段階で進めるキャリア1on1ミーティング

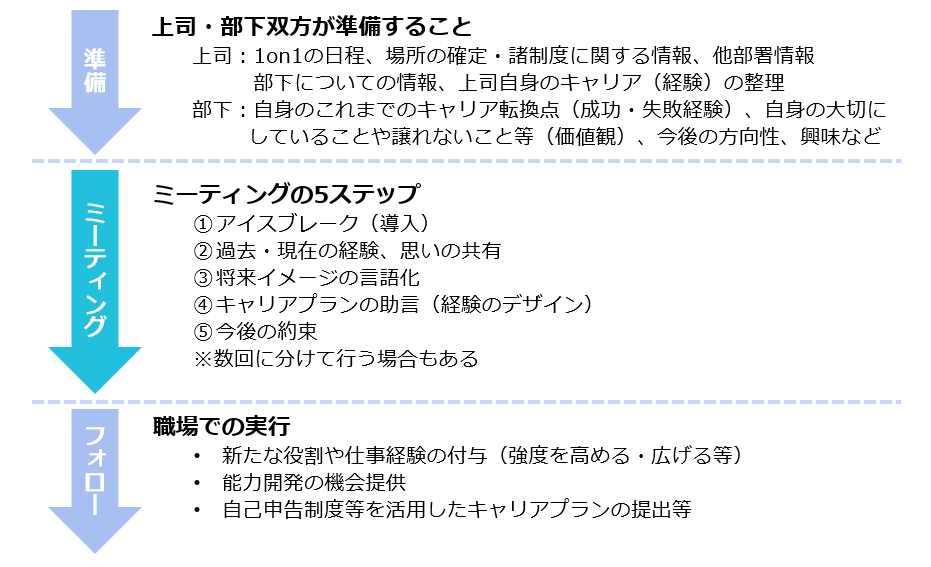

キャリア1on1ミーティングの進め方には、準備、ミーティング、フォローの三つの段階があります。準備では、上司と部下双方の情報を共有し、1on1の日程や場所の確認を行います。ミーティングでは、五つのステップを踏むことで、互いの経験や思い、キャリアの方向性について深く理解を深めます。そして、フォローでは、新たな仕事の経験を付与する、能力開発の機会を提供するなど、具体的な行動に移します(図8)。

図8 キャリア1on1ミーティングの進め方

図8 キャリア1on1ミーティングの進め方

準備、ミーティング、フォローについて、それぞれ詳しく解説します。

準備|上司・部下双方が準備すること

上司、部下共に、準備がとても大切です。上司はキャリア1on1ミーティングの目的をきちんと伝えられるよう準備しましょう。準備する内容は、1on1の日程や場所の確認、諸制度に関する情報や他部署の情報などです。上司は部下に対して日頃思っていることなども準備します。そして、上司自身のキャリアの整理や経験の棚卸しをしておくことをお勧めします。

部下は、これまでのキャリアの転換期、価値観、今後の方向性や興味関心などを事前にまとめておきます。十分に準備をしておくことで、向かうべきキャリアのイメージが明確になるなど、充実したミーティングを行うことができるでしょう。

ミーティング|ミーティングの5ステップ

- アイスブレーク(導入)

簡単なあいさつや体調確認、ミーティング実施の目的やゴールイメージを共有する。

- 過去・現在の経験、思いの共有

部下の過去から現在までのキャリアの棚卸しを支援する。これまで充実感を得られたことや苦労したことなど、部下から話を聴いていく。部下が話しにくい場合は、上司が自分自身のキャリアや認識、考え、過去の経験などを具体的に話すことから始める。

- 将来イメージの言語化

部下が話す将来イメージを傾聴する。価値観充足型の部下は具体的で明確なイメージを伝えられない場合があるので、上司が部下のイメージの言語化や言い換えをサポートする。ビジョン創造型の部下にはありたい姿を傾聴する。他部署などへ異動を希望した場合は、いったん聞き入れ、現状の業務の中で部下のキャリアの将来イメージに合うものはないかを考える。

- キャリアプランの助言(経験のデザイン)

短期的、中期的な活躍や貢献に対する期待を伝える。どのように新たな経験を積むのかを共に模索する。社内での能力開発や社外の人的ネットワークを広げるためのアドバイスをする。

- 今後の約束

プランを実行する第1歩を確認する。「お互い何から始めるのか」の合意が取れたらキャリアミーティングとしては成功。次回実施の予定がある場合は、宿題の確認やフォローの約束を行って終了となる。

フォロー|職場での実行

職場での実行段階となるフォローでは、新たな役割や難易度の高い仕事の付与、仕事の範囲を広げるなどして経験値を上げていきます。能力開発の機会提供や自己申告制度がある場合は、キャリアプランの提出なども行います。

キャリア1on1ミーティングを促進するソリューションのご案内

ここからは、組織や職場で実施する際の理解を深めていただくため、企業事例と自職場での展開ステップをご紹介します。

ソリューションの事例

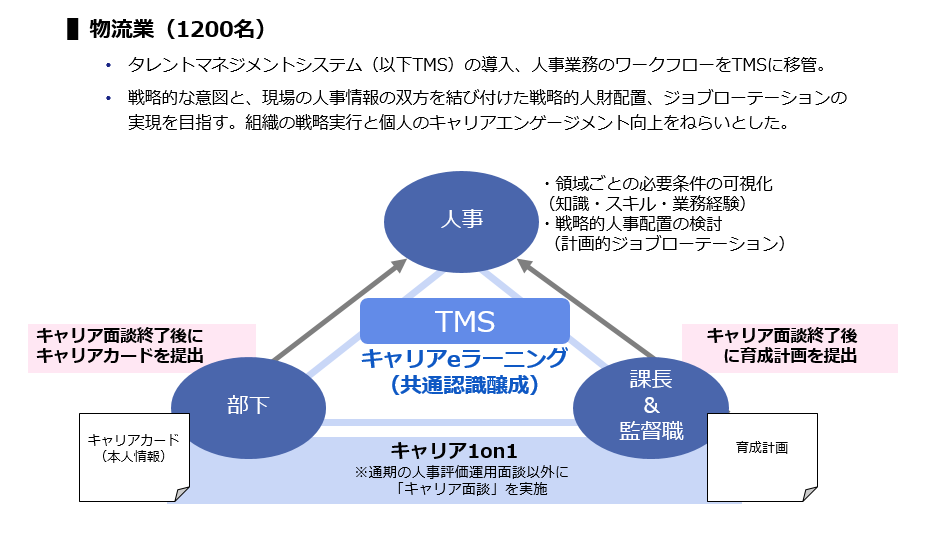

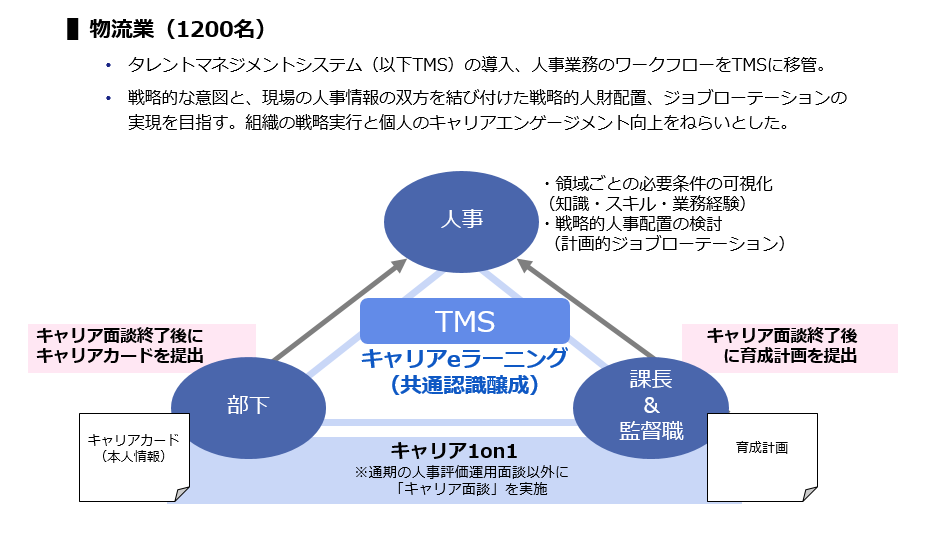

物流業の大手企業(約1200名)が取り組むキャリア自律推進の事例をご案内します(図9)。

図9 ソリューションの事例

図9 ソリューションの事例

この企業では、会社の戦略と、現場の人事情報を結び付け、戦略的な人財配置、ジョブローテーションの実現を目指していました。目的は組織の戦略実行と個人のキャリアエンゲージメントの向上です。人事、部下、管理職が三位一体の取り組みを始めたところです。

人事サイドで、まずは、タレントマネジメントシステム(TMS)を導入し、人事ワークフローを一元化しました。戦略的な人財配置のため、領域別の業務要件の可視化を進めています。そして、キャリアeラーニングにより、取り組みの事前学習と共通認識の形成を行いました。

職場では、年間で5回、人事評価の運用面談を行いますが、それとは別に監督職と一般職でキャリア1on1ミーティングを開始。部下は事前に「キャリアカード」を作成し、自身のキャリア情報を整理します。ミーティング後、上司がその内容をTMSに入力します。そして上司と部下で協働して育成計画を立案し実践します。

また、管理職、監督職、一般社員を対象に、対象者の自律的なキャリア開発を促進することをねらいとして、キャリア研修を実施。それぞれのキャリアの棚卸しや役割の明確化、1on1ミーティングの準備強化、キャリア開発に関する共通理解の獲得を目指します。この取り組みを通じて、キャリア1on1ミーティングの促進をしています。

キャリア自律を実現する基本の展開

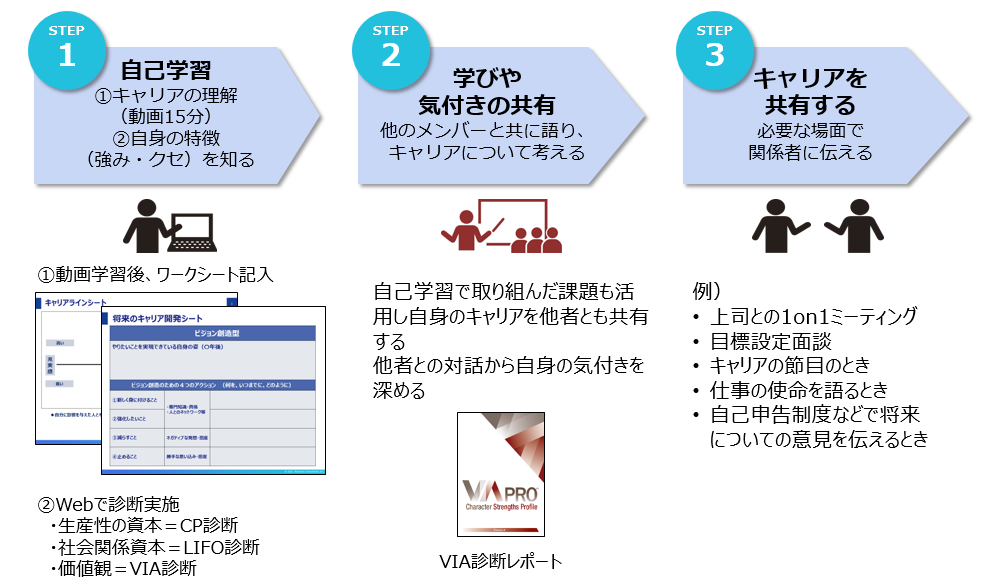

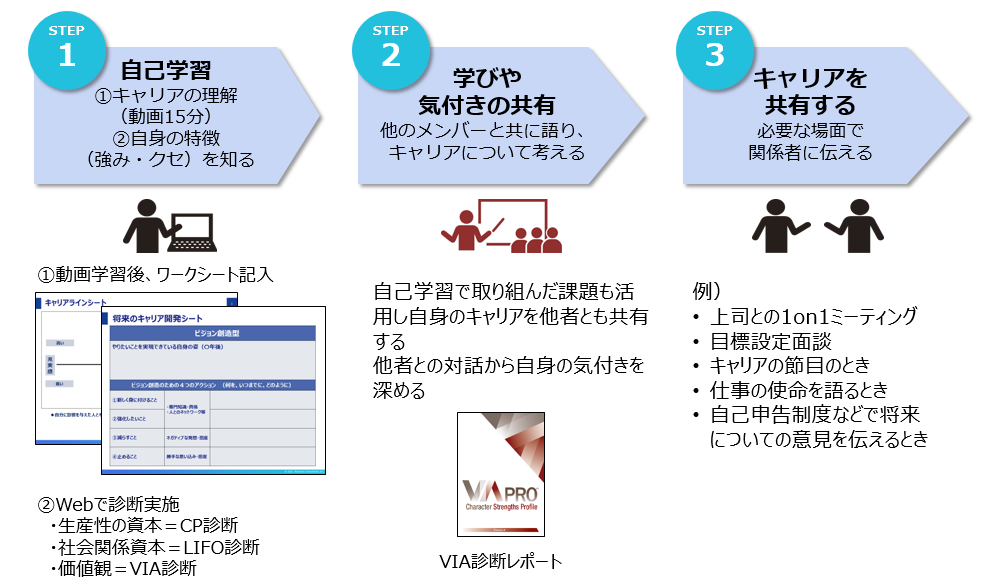

職場でキャリア自律を展開する三つのステップをご紹介します(図10)。

図10 キャリア自律を展開する基本の展開

図10 キャリア自律を展開する基本の展開

まずは、自己学習でキャリア開発について学びます。弊社では学習動画や自己診断を各種用意しています。自己学習後には集合研修の実施が効果的です。他者との情報共有や対話から学びや気付きを深められます。さらに、職場でキャリアビジョンに向けて仕事をしていくために、本日ご紹介したキャリア1on1ミーティングの実施を推奨しています。

まとめ

キャリア自律を促進するためには、組織と個人、上司の三位一体となった取り組みが重要ですが、中でも、組織と個人をつなげる上司の役割が重要です。その際、効果的なアプローチとなるのが、キャリア1on1ミーティングです。

キャリア1on1ミーティングは事前準備、ミーティング、フォローの3ステップで分けると、効果的に実施ができます。実施に際しては、前提として聴く、受け入れるという姿勢を持ちながら、部下の考え方や志向性を踏まえて進行をすることが重要です。そして、型破りモデルを参考に、部下に必要な経験を与えることも効果的です。

一方、組織視点では、自己学習や集合研修の機会充実、TMSとキャリア1on1ミーティングと連動させるなどの取り組みも必要でしょう。

ご質問やご不明点あれば、お問い合わせください。当レポートが少しでもご参考になれば幸いです。

図1 キャリア観の変遷

図1 キャリア観の変遷 図2 三位一体でキャリア自律を促進する

図2 三位一体でキャリア自律を促進する 図3 「一体」となりにくい三つの溝

図3 「一体」となりにくい三つの溝 図4 面談と1on1、キャリア1on1ミーティングの違いは?

図4 面談と1on1、キャリア1on1ミーティングの違いは? 図5 まずはキャリアを考える上での前提を「受容」する

図5 まずはキャリアを考える上での前提を「受容」する 図6 三つの方向で整理する

図6 三つの方向で整理する 図7 キャリアラインチャート:イメージ

図7 キャリアラインチャート:イメージ 図8 キャリア1on1ミーティングの進め方

図8 キャリア1on1ミーティングの進め方 図9 ソリューションの事例

図9 ソリューションの事例 図10 キャリア自律を展開する基本の展開

図10 キャリア自律を展開する基本の展開