イノベーションを促進する四つのルーティン

アジリティ・モデルの要素である、好業績を維持するために必要な四つのルーティンを、それぞれ詳しくご紹介します。

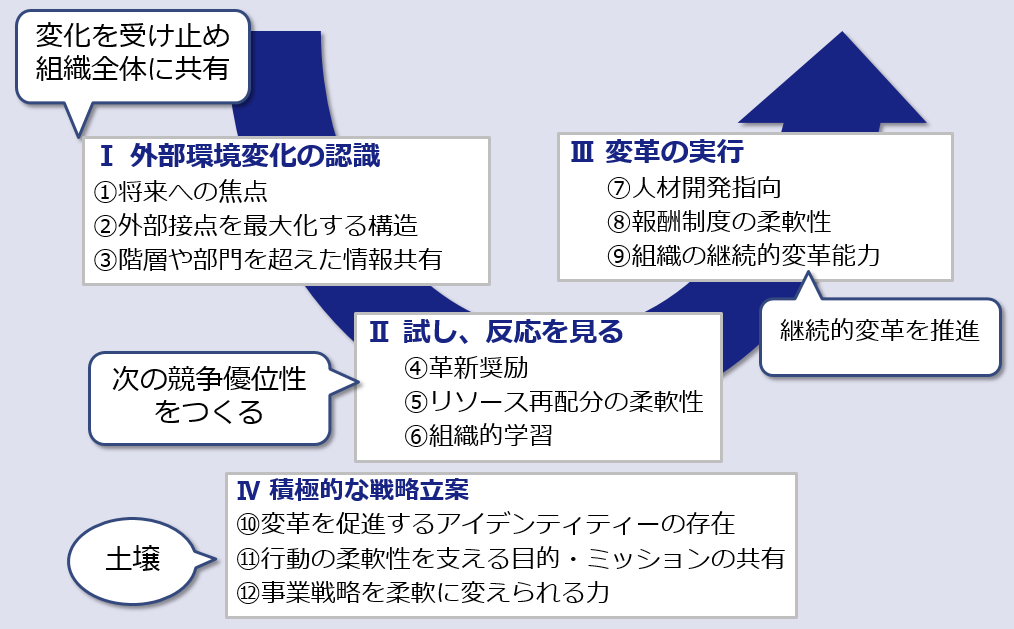

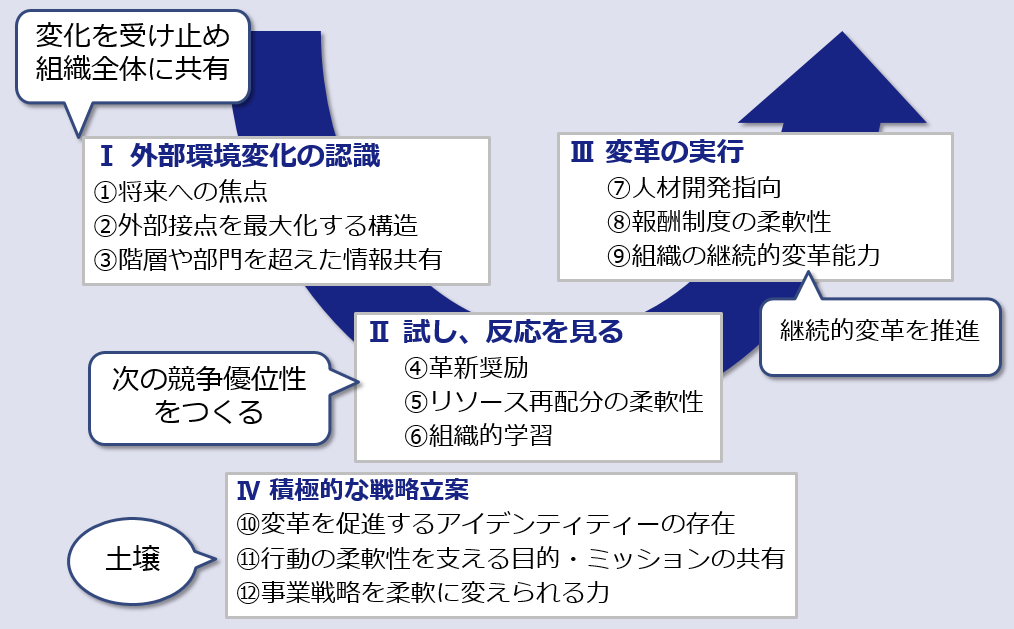

アジリティ・モデル|四つのルーティンと構成する12の指標

アジリティ・モデルを構成する四つのルーティンについて、自組織の現状はどうなっているのかを測定することができます。一つのルーティンに対し、具体化した指標を三つずつ設定しており、合計12の指標で構成されています(図3)。

図3 アジリティ・モデル 四つのルーティンを構成する12の指標

図3 アジリティ・モデル 四つのルーティンを構成する12の指標

この指標を活用して組織全体に対してアンケートを採ったり、管理職に対してリーダーシップ行動の振り返り(リーダーシップ・リフレクション)をしたりすることができます。

特にサーベイについては、世の中にイノベーションに関するものはさまざまありますが、ルーティンを測るものがなかったので、弊社が開発しました。ここから、四つのルーティンについて解説していきます。

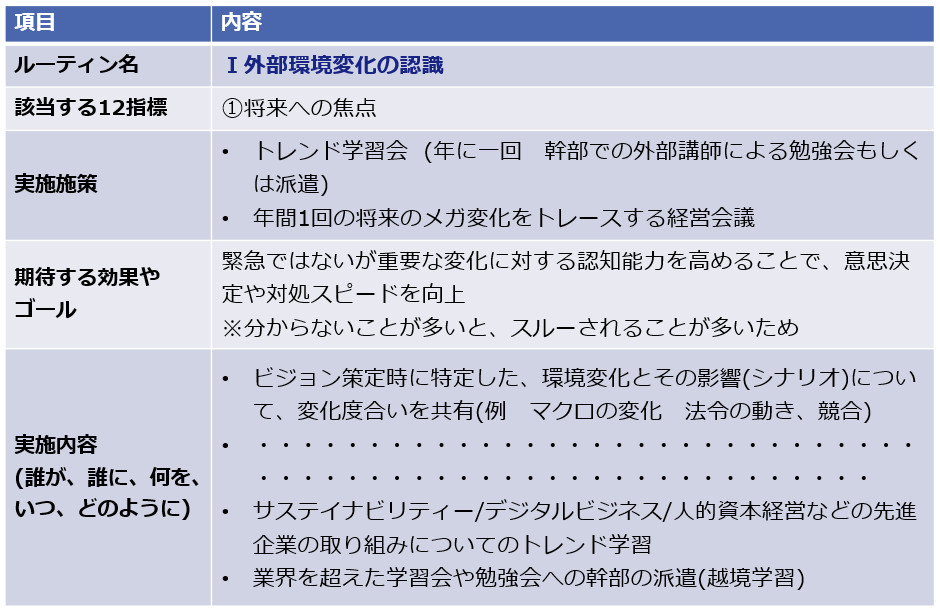

Ⅰ.外部環境変化の認識

変化を受け入れる体制や仕組みが準備されているかどうかを把握します。例えば経営幹部が将来について、さまざまなことを考え、思考実験しておくことで突然の変化に対しても、先入観なく、冷静に判断ができるようになります。

また、組織全体が外部と多くの点で接していて、多くの情報が社員一人一人に行き渡ることで、多くの人が、変化に気付き、変革のニーズが組織の中に生まれます。このルーティンがないと、組織内の人々は、今に集中します。

① 将来への焦点

② 外部接点を最大化する構造

③ 階層や部門を越えた情報共有

Ⅱ.試し、反応を見る

変化が起こると、すぐに対応できる方法や長期的な戦略を練ることが求められます。この「試して反応を見る能力」は、組織が新しい環境に適応できるかどうかを測ります。

まず、新しいアイデアや戦略を恐れずに実施できる環境が整っているかを確認します。次に、人的資源や財政、物的資源を効率的に調整できる体制があるかを評価します。最後に、組織が新しい試みから学び、それを反映できるかどうかの学習力を調査します。

④ 革新奨励

⑤ リソース再配分の柔軟性

⑥ 組織的学習

Ⅲ.変革の実行

変化に対応した変革を開始しても、その変革活動を組織全体に、継続的に展開し、定着化していかなければなりません。「実行する能力」としては、この定着化ができる組織力があるかどうかを把握します。

大きくは、人材開発と報酬制度の方向性に一貫性があり、全ての階層においてリーダーシップが状況に応じて機能していて、変革のマネジメントが組織的にうまく動かすことができるかどうかを質問しています。

⑦ 人材開発指向

⑧ 報酬制度の柔軟性

⑨ 組織の継続的変革能力

Ⅳ.積極的な戦略立案

「積極的な戦略立案能力」は、アジリティな組織となるための組織としての基礎的な力(土壌)があるかどうかを把握します。

大きくは三つあり、一つ目は、変革を推奨したり、受容したりする組織文化や価値観があるかということと、組織が周りから変革できる組織と見られているかということです。

二つ目は、変化が起こったときに社員一人一人が、自らの活動を変更して組織の成果に貢献できるように、各自がミッションやビジョンを理解し、日常から自分の活動と戦略を結びつけているかどうかを質問しています。

最後の三つ目は、今まで戦略を市場の変化に合わせて変更してきた経験があるかということと、さらに、実施している戦略を柔軟に変えられるかということです。

⑩ 変革を促進するアイデンティティーの存在

⑪ 行動の柔軟性を支える目的・ミッションの共有

⑫ 事業戦略を柔軟に変えられる力

この四つのルーティンがどの程度備わっているのかという視点で組織や事業部を見るとどのような課題が見えるのか、今後どのようなルーティンを作れば変革の起きやすい組織やアジリティの高い組織へと変わっていけるのかを考えてみましょう。

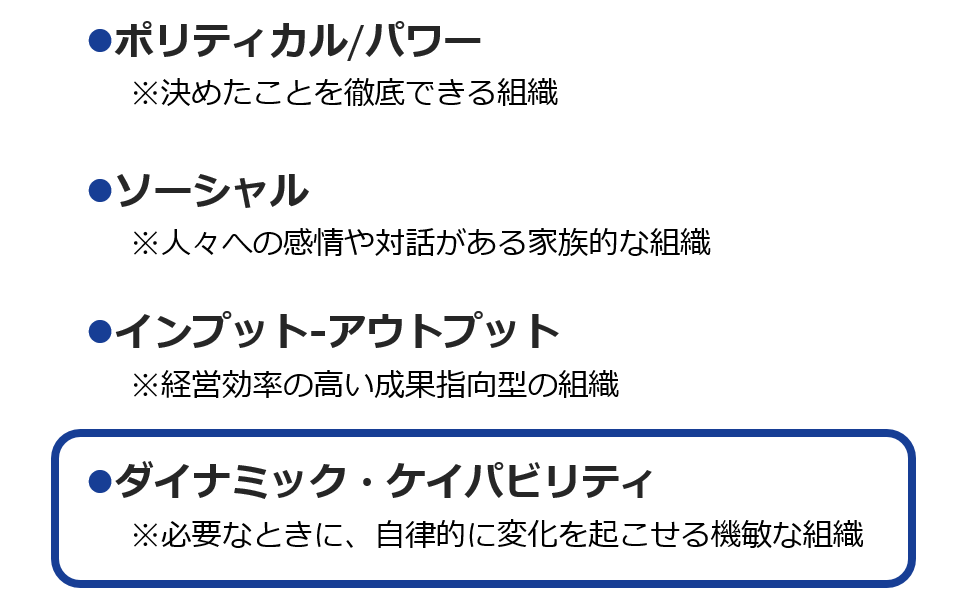

図1 前提となる「良い組織」の仮説

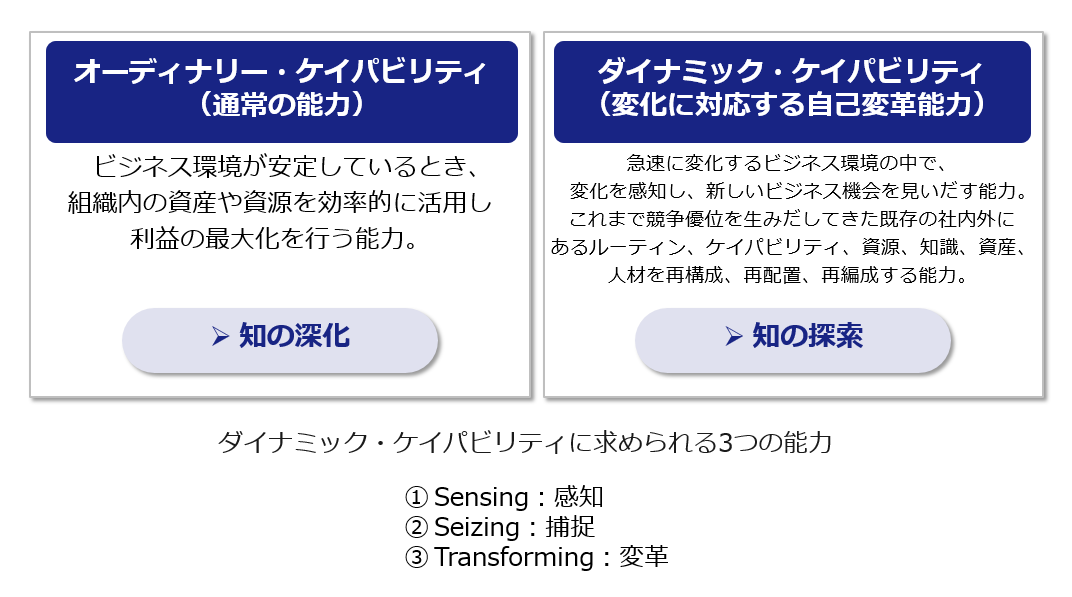

図1 前提となる「良い組織」の仮説 図2 良い組織の仮説 ダイナミック・ケイパビリティ 出典 デイビッド.J.ティース(米カリフォルニア大学バークレー校経営大学院) (2019年)「ダイナミック・ケイパビリティの企業理論」中央経済社

図2 良い組織の仮説 ダイナミック・ケイパビリティ 出典 デイビッド.J.ティース(米カリフォルニア大学バークレー校経営大学院) (2019年)「ダイナミック・ケイパビリティの企業理論」中央経済社 図3 アジリティ・モデル 四つのルーティンを構成する12の指標

図3 アジリティ・モデル 四つのルーティンを構成する12の指標 図4 重点ルーティン検討

図4 重点ルーティン検討