企業向け ハラスメントとコンプライアンスの定義と関係性、対策を解説

コンプライアンスの定義

コンプライアンス(compliance)は直訳すると「法令遵守」を意味しており、企業や個人が法令や規則、社会的な規範を遵守し、倫理的な行動を取ることを指します。しかし、コンプライアンスは単なる法律の遵守にとどまらず、広範な企業活動における倫理的行動を含みます。

企業でのコンプライアンス対策の重要性

企業におけるコンプライアンス対策は、法令を遵守するだけではありません。企業の信頼性向上やリスク管理の観点からも欠かせないものです。不正行為や法的違反が発覚すると、罰金や信頼の喪失により、企業は大きなダメージを受ける可能性があります。さらに、消費者や取引先からの信頼を維持するためには、コンプライアンス対策に戦略的に取り組むことが求められます。

コンプライアンス違反例

コンプライアンス違反にはさまざまな形がありますが、ここでは企業で特に重要視される情報漏えいと時間外労働についてご紹介します。

情報漏えい

情報漏えいは、企業の顧客情報や機密データが不適切に扱われ、外部に流出する事態を指します。これは従業員の不注意やセキュリティー対策の不備が原因で発生します。情報漏えいが起きると、企業の信用が大きく損なわれ、個人情報保護法の違反による法的措置や損害賠償のリスクが生じます。特に顧客データの流出は、ブランド価値を長期的に低下させます。

労働問題

従業員の労働環境に関するコンプライアンス違反で、時間外労働や賃金未払い、労働契約の不履行などが含まれます。過度な残業や手当の不払いは労働基準法に違反し、従業員の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。また、パワーハラスメントや不当解雇も企業の評判を大きく損ない、従業員の士気を低下させる要因となります。

この中でも、パワーハラスメントについては、近年法律が整備されています。関連する法律としては、2020年6月に施行されたパワハラ防止法があり、これにより企業の取り組みが強化されています。

パワハラ防止法

パワハラ防止法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)は、2019年5月に成立し、2020年6月1日に大企業に施行されました。中小企業は2022年4月1日から対象となり、全面施行されました。企業には、パワハラに関する相談窓口の設置や、従業員への啓発、研修の実施が義務付けられています。

次にハラスメントについて詳細をご紹介します。

ハラスメントの定義

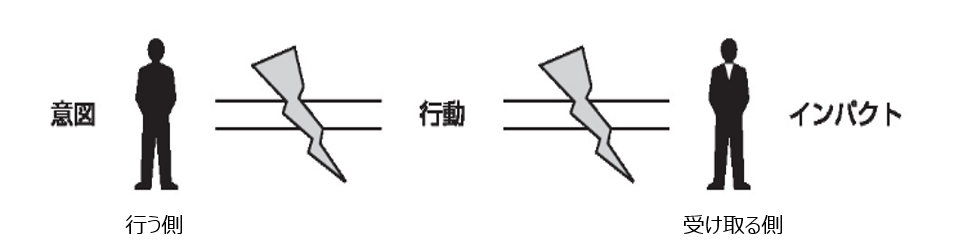

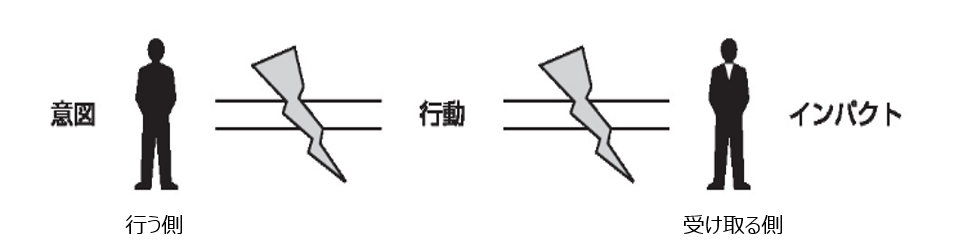

ハラスメントとは、職場において特定の個人や集団が他の個人や集団に対して、心理的、身体的な苦痛を与える行為を指します。ハラスメントは、行う側の意図と受け取る側が感じる影響に大きな乖離がある場合に発生します(図1)。

図1 ハラスメント認識のズレ

図1 ハラスメント認識のズレ

行う者は、単なる冗談やささいな言動と思っていても、受け取る側(被害者)にとっては深刻な精神的なダメージになることがあります。そのため、ハラスメントは「悪意が無かった」という言い訳では済まされない重大な問題です。

誰もが無意識のうちに加害者となり得ることを認識し、他者に対する言動には常に慎重であるべきです。ハラスメントは職場環境や個々の業務にも深刻な悪影響を引き起こします。

次に、具体的に仕事上でどのような行為が相手を傷つけるハラスメントに該当するのかを見ていきましょう。

相手を傷つける言動

職場で発生するハラスメントには、相手に対する不当な指示や過度なプレッシャーなどが含まれます。例えば、達成不可能な目標を強要したり、必要以上に厳しい言葉で指摘したりすることは、相手に心理的な負担をかける可能性があります。これらの行為は、職場環境を悪化させ、業務の効率を低下させる原因となります。

相手の人格を傷つける言動

ハラスメントの中でも、相手の人格を傷つける行為は特に問題視されています。相手を侮辱する言葉を投げ掛けたり、身体的特徴や出身地などの個人情報について言及したりする行為がこれに該当します。人格を否定するような言動は、被害者の自己肯定感を著しく損なうだけでなく、長期的な精神的ダメージを与える可能性があります。

コミュニケーションで相手を傷つける言動

職場でのコミュニケーションにおいても、ハラスメントが潜むことがあります。侮辱的な態度、相手の存在を無視する行為は、被害者に深刻な心理的苦痛を与えかねません。これらの行為は、職場の人間関係を悪化させ、チームワークにも悪影響を及ぼす可能性があります。

ハラスメント防止とコンプライアンスの関係性

ハラスメント防止とコンプライアンスは、企業の職場環境の健全性と従業員を守る上で重要です。ハラスメント問題はコンプライアンスの一部として対策をする必要があり、違反があれば法的責任や企業の評判に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

そのため、企業が明確なコンプライアンスポリシーを策定し、従業員教育を通じてハラスメントを未然に防ぐことは、従業員へ安心して働ける環境を提供し、結果として企業全体のパフォーマンス向上にもつながります。

ハラスメントの種類

ハラスメントにはさまざまな種類がありますが、特に企業で問題となるのは、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、マタニティハラスメントそしてカスタマーハラスメントです。

パワーハラスメント

パワーハラスメント(通称:パワハラ)とは、職場において上司や同僚が権力を濫用し、相手に対して不適切な言動を取ることを指します。典型的なパワーハラスメントの例としては、過度な業務をおしつける、不当に叱責する、無視するなどがあります。厚生労働省では以下の1から3の要素を全て満たすものと定義しています。

また厚生労働省ではパワハラを6つに分類しています。

パワハラ6類型

※全てを網羅したものではなくこれら以外問題がないということではありません

セクシャルハラスメント

セクシャルハラスメント(通称:セクハラ)は、相手の意に反する(望まない、不快に感じる)性的な言動のことを指します。それにより仕事を遂行する上で不利な立場に立たされたり、精神的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為です。セクシャルハラスメントは男女雇用機会均等法11条(セクハラ防止規定) にも記載されています。

男女雇用機会均等法第11条(セクハラ防止規定)

第11条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

職場において、労働者が意に反する性的な言動を受け、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を被ることを「対価型セクシャルハラスメント」といいます。また、言動により職場の環境が不快になり、労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを「環境型セクシャルハラスメント」といいます。

(参考:厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html)

マタニティハラスメント

マタニティハラスメント(通称:マタハラ)は、妊娠出産を理由に不当な扱いを受けることや職場で受ける精神的、肉体的なハラスメントを指します。マタニティハラスメントは、女性の働きやすさを損なうだけでなく、企業全体の多様性と包括性に悪影響を及ぼす可能性があります。

カスタマーハラスメント

職場内で起こるハラスメントとは別に、最近ではカスタマーハラスメント(通称:カスハラ)も発生しています。カスタマーハラスメントとは顧客や取引先などが企業に対して行う、労働者の就業環境を損なうような悪質なクレームや言動のことを指します。

厚生労働省が公表する資料では「顧客等からのクレーム・言動の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」とされています。(出典:厚生労働省『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』P9 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf)

カスタマーハラスメントにより従業員が精神的なストレスを抱えやすくなり、業務効率の低下やモチベーションの減少、さらには健康問題にまで発展することがあります。カスタマーハラスメントは、企業の健全な労働環境を保つために避けなければならない問題のひとつです。

企業が取り組むべき違反対策

企業がハラスメントを防止し、健全な職場環境を整えるためには、具体的な対策が必要です。次に、企業が取り組むべき主要な対策をご紹介します。

相談窓口を設ける

最初の対応として、企業内に相談窓口を設置することが重要です。従業員が安心して相談できる環境を整えることで、問題が早期に発見され、適切な対応が取れるようになります。相談窓口の担当者は、専門的な知識を持ち、迅速かつ公正な対応が求められます。

コンプライアンス意識調査を行う

調査を通じて、従業員がどの程度コンプライアンスについて理解し、遵守しているかを把握できます。調査結果は、今後のコンプライアンスの教育や対策の参考資料として活用でき、企業全体の法令遵守のレベルを引き上げる手助けになります。このようなプロセスを繰り返し行うことで、企業内のコンプライアンス意識を継続的に向上させることが可能です。

正しい知識を身に付ける

企業がハラスメントを未然に防ぐためには、従業員が正しい知識を持つことが不可欠です。ハラスメントに関する教育は、従業員一人一人が適切な行動を取るための基盤となります。

正しい知識を身に付けるためには以下のような方法があります。

研修

ハラスメント防止のための研修は、企業全体で定期的に行うことが重要です。研修では、具体的な事例を用いた学習や、シミュレーションを通じて、従業員がハラスメントの兆候を見逃さないようにすることが重要です。また、管理職に対する研修も行い、職場環境を健全に保つ方法を学ばせることが求められます。

eラーニング

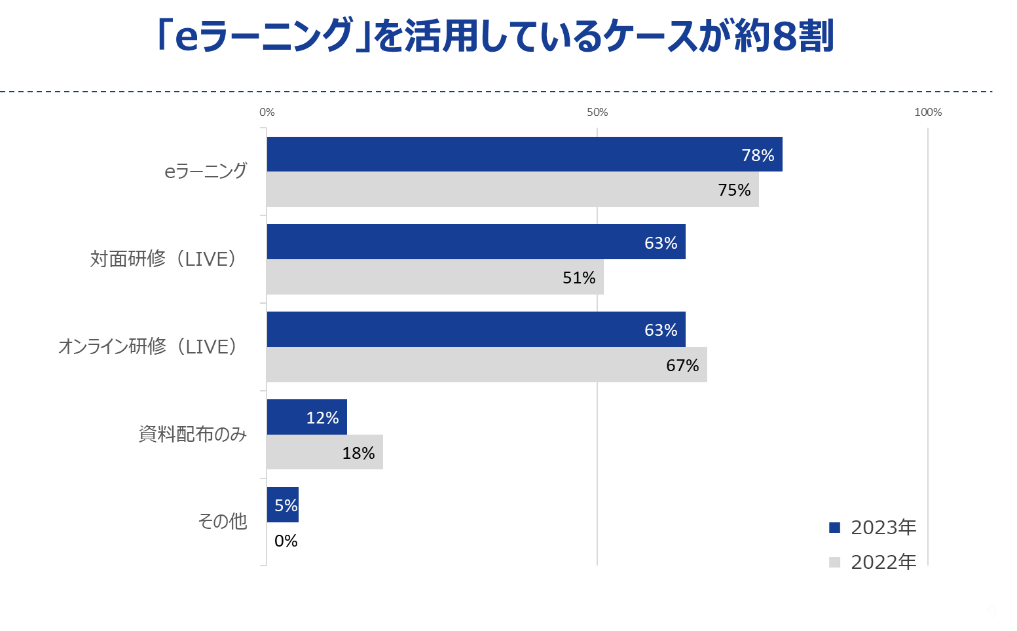

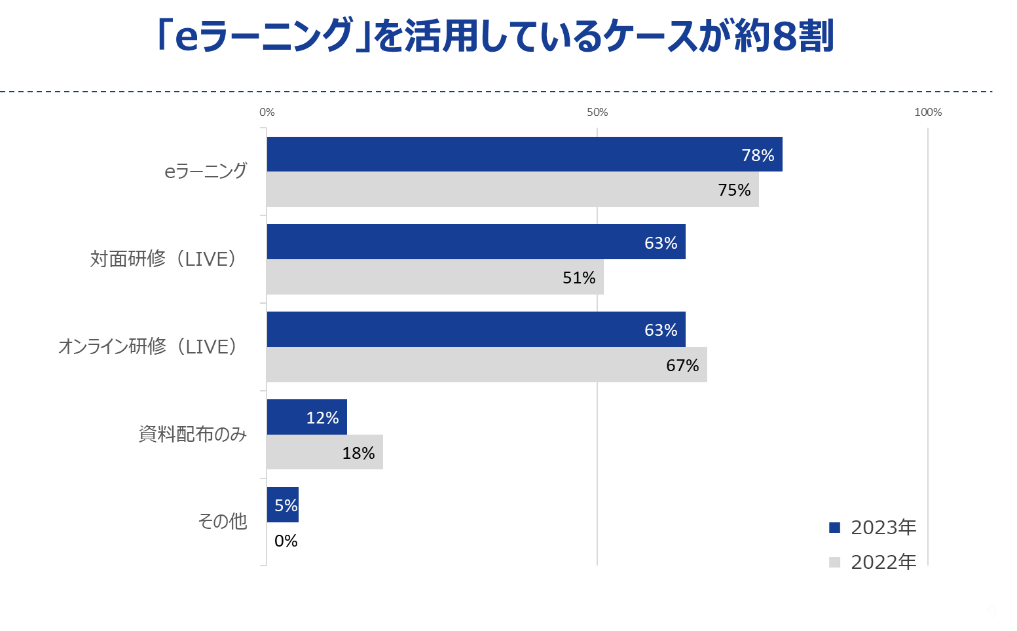

eラーニングは、場所や時間にとらわれず、従業員が自主的にハラスメント防止の知識を学べる便利な方法です。eラーニングを活用することで、企業全体での知識レベルを均一に高めることが可能となります。弊社実施のアンケート結果からもコンプライアンス研修の実施形式ではe-ラーニングが最も多く活用されていることが分かりました(図2)。

図2 コンプライアンス研修の実施形式は?(複数選択)

図2 コンプライアンス研修の実施形式は?(複数選択)

コンプライアンス担当者、施策推進者42名対象のコンプライアンスアンケート」(2023年10月4日~11月7日実施)より

まとめ

ハラスメント防止策をしっかり講じることで、従業員が安心して働ける職場環境を整えることができ、その結果従業員のモチベーションや生産性が向上します。企業が競争力を保つためには、ハラスメント防止策を単なる法的義務としてではなく、企業文化の一環として位置付けることが必要です。

そのためには、ハラスメントの定義や関連法を正確に理解することはもちろん、自分の言動が相手に与える影響を常に意識することが求められます。これには、他者の感情や視点を尊重し、誤解や不快感を避けるためのコミュニケーション能力の向上も含まれます。企業全体でこれらの意識を共有し、従業員が主体的に行動できる体制を整えることが、ハラスメント防止とコンプライアンスの確立に大きく寄与します。

関連サービス

ハラスメントを「みんなで防ぐ」eラーニング

従来のハラスメント防止研修は、管理職を対象としたものが中心でした。

しかし実際の職場では、管理職・非管理職を問わず、すべての社員が互いに影響を与え合っています。そのため、管理職だけが注意を払っても、ハラスメントの防止には限界があります。

そこで開発したのが、管理職が「一人で防ぐ」ではなく、職場にいる「みんなで防ぐ」をコンセプトとした、全社員対象のeラーニングです。

本プログラムでは、受講者が問いに対して自身の考えを投稿し、他者の意見を閲覧するプロセスを通じて、「ハラスメントをしない・受けない・みんなでなくす」という共通認識の醸成を図ります。

ハラスメント防止eラーニング紹介動画

※1分13秒。冒頭、少し大きな音が出ます。ご注意ください。

当eラーニングに関するお問い合わせ(詳細、料金体系、検討に向けて等)は、以下より承ります。

図1 ハラスメント認識のズレ

図1 ハラスメント認識のズレ 図2 コンプライアンス研修の実施形式は?(複数選択)

図2 コンプライアンス研修の実施形式は?(複数選択)