新入社員研修で差がつく! 第一印象で信頼されるビジネスマナーの基本

新入社員研修でビジネスマナーを教えるべき理由

新入社員の振る舞いが“会社の評価”を決める

クライアントに初めて対応する新入社員。その振る舞いや言葉遣いが、企業のブランドイメージに直結します。例えば、来客対応や名刺交換時のささいな立ち居振る舞いが、「この会社は信頼できそう」「教育が行き届いている会社だな」といった好印象を与える要因になります。

逆に、マナーが身についていないと「この会社に仕事を依頼しても、大丈夫だろうか?」という不安につながりかねません。だからこそ、新入社員の段階でのマナー習得は、信頼を得るための“戦略的な投資”とも言えるでしょう。

配属先での関係構築がスムーズ になる

マナーは、社内外を問わず、すべての対人関係の基礎です。上司・先輩・同僚との円滑な関係性を築くうえでも、「あいさつをする」「相手の立場を尊重する」「報連相を欠かさない」といった基本的な態度・行動が欠かせません。これらは信頼関係の構築に直結し、新入社員自身の成長や職場の雰囲気づくりにも好影響を与えます。

身に付けることで信頼を得ることができる

ビジネスマナーは、単なる形式的なルールではありません。社会人としての基礎であり、信頼を積み重ねるための「実践的な技術」です。例えば、あいさつや報・連・相、時間厳守といった行動は、相手に対する敬意や誠実さの表れであり、それらを積み重ねることで「この人になら任せられる」という信頼感が生まれます。こうした信頼は、人間関係を円滑にするだけでなく、担当する仕事の範囲や質にも大きく関わってきます。信頼を得た社員には、より重要な案件や対外的な役割が自然と集まり、成長の機会にも恵まれます。ビジネスマナーは、成果とキャリアを支える見えない礎なのです。

新入社員研修で必ず取り入れたい4つの要素

「マナーができていて当たり前」とされるビジネスの場では、ただ表面的なマナーやルールを実践するだけでは不十分です。本当に差がつくのは、その背後にある基本的な要素を理解し、実践できているかどうかです。

本章では、新入社員研修で必ず押さえておきたい4つのマナー要素「外見」「態度」「話し方」「話の内容」について紹介します。これらを単なる習慣としてではなく、“スキル”として身につけるための実践的なポイントを解説していきます。

外見

身だしなみは「視覚から入る情報」として、第一印象に大きな影響を与えます。社会人としてふさわしい服装や髪型、清潔感のあるたたずまいを意識することで、「信頼される雰囲気」を身につける感覚が養われます。

近年は、身だしなみに関して細かく指摘されることが少なくなり、服装の自由度が高まっている場合もあります。しかし、取引先との食事会や冠婚葬祭への参列など、TPOに応じた身だしなみが求められる場面は必ず訪れます。さまざまなシーンに対応できるよう、身だしなみの基本を身につけておきましょう。

態度

取引際へ訪問をする。来客の応対をするなど、ビジネスの場ではさまざまな年齢の人と関わりを持ち、新入社員であってもその言動はビジネス上ふさわしいかという視点で評価されます。各シーンに合った振る舞いの基本が身についていれば、相手に好感を与える行動や受け答えをすることができるでしょう。そうするためには、さまざまなシーンを想定した振る舞いについての知識をあらかじめ持っておく必要があります。

日頃から丁寧なお辞儀やあいさつを心掛ける、名刺交換や電話など不安が無いように練習をしておくなど、実際に取引先へ出向く、あるいはお客様の応対をする際に迷いなく動けるように日頃からのトレーニングが重要です。

話し方

新入社員がビジネスの場に出る前に話し方を学ぶのは、第一印象をよくし信頼を得るため、内容を正確に伝えるため、そして社会人としての自覚を高めるためです。明瞭な声と丁寧な話し方は、ビジネスマナーの基本であり、信頼される人材への第一歩です。そのため、声を出すトレーニングをしながら、「相手に届く」話し方を身に付けることが欠かせません。

話の内容

自分が考えていることをそのまま口にしても、相手にはうまく伝わらないことがあります。それは、「考える主体は自分」、「聞く主体は相手」という違いがあるからです。相手にきちんと伝えるためには、話の内容を整理し、筋道立てて話すことが求められます。相手にわかりやすく伝えるためには、まず自分の考えていることを「事実」「推論」「断定」の3つの観点で整理するのがよいでしょう。

- 事実・・・現実に起こったり、または存在したりする事柄

- 推論・・・ある事実を基にして、他の事柄を推し量ること

- 断定・・・「事実」や「推論」に判断(正誤・善悪・白黒)を加えたもの

|

明確に伝える練習を重ねることが、相手に伝わる話し方を身につける鍵となります。

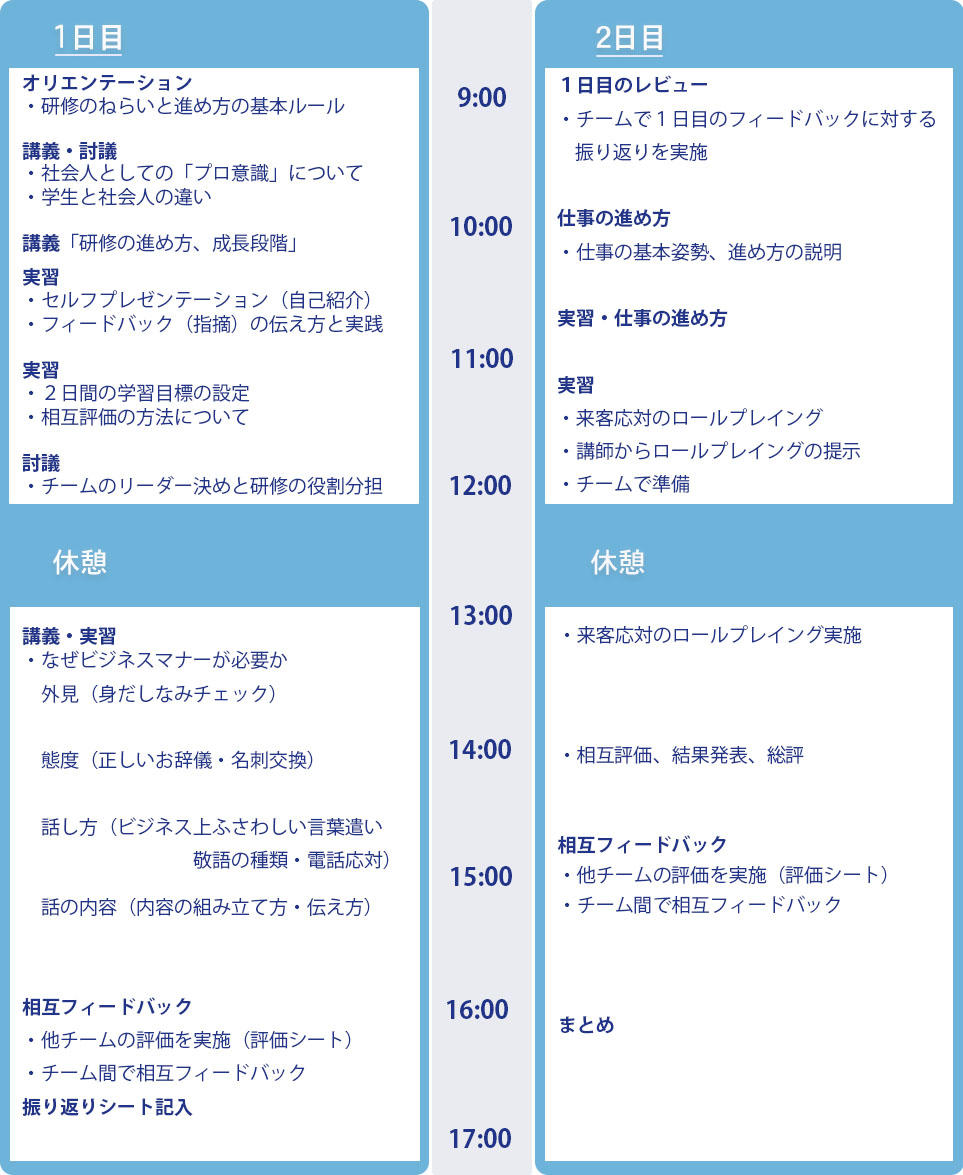

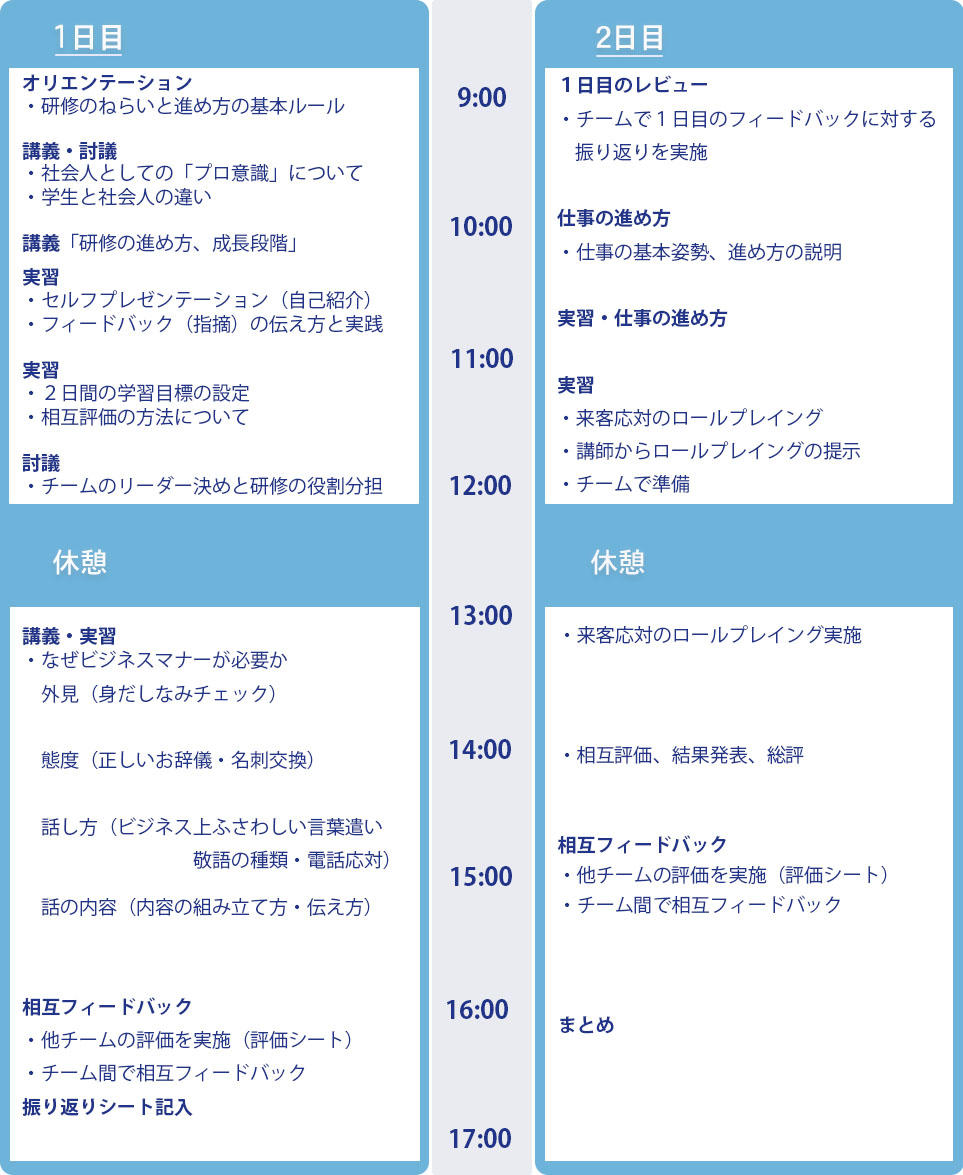

ビジネスマナー研修のカリキュラム例(タイムスケジュール)

社外はもちろん職場においても信頼される社会人を育成するために、上記の4つの要素を踏まえたカリキュラム例をご紹介します。

本カリキュラムは、必要な知識を学習しながら新入社員が自ら考え、それを実践(行動化)し、その結果を振り返る内容です。また、行動変容を促すため、新入社員同士のフィードバックの実践を重視しています。

知識習得にとどまらず、現場で生かせる力を育む2日間のカリキュラム例として、研修設計の参考になれば幸いです。

ビジネスマナーを「できる」レベルに定着させる研修の工夫と設計ポイント

ビジネスマナーは、行動として「できる」状態にすることが重要です。そのためには、実践を通じて学びを深め、理由を理解し、自らの気づきを得る研修設計が求められます。本章では、効果的なマナー定着のための工夫や、実務に即したカリキュラムのポイントをご紹介します。

実践型の学習で「できる」を目指す

知識を「理解」するだけではなく、「実践」と「振り返り」のサイクルを繰り返すことで、知識の定着に加え、行動面での習慣化も促されます。特にロールプレイングやケーススタディーは、実際の現場に近い状況を再現できるため、効果的な手法とされています。ビジネスコンサルタントのシミュレーション学習では、あえて課題についての指示を曖昧に提示し、新入社員が自ら情報を収集するよう促す進行方法が特徴の一つです。実際の業務に近い場面を研修中に体験しておくことで、配属後の業務イメージを具体的に持てるようになることを目指しています。

必要な「理由」を問いかけ、定着を促す

一方的な講義ではなく、「このマナーはなぜ必要なのか」「なぜ自分に求められているのか」といった問いを通じて考え直す設計が、学習の質を高めます。講師の役割は、答えを一方的に伝えることではなく、受講者自身が考え、結論を導き出すことの支援です。そのため、適切な問いかけやフィードバックを通じて内省を促し、自ら気づき、変わろうとする意識を高めます。

相互フィードバックで自発的な変化を引き出す

研修では、参加者同士が研修中の振る舞いや発言についてフィードバックを行う時間を設けています。講師の視点だけでなく、同じ立場からのフィードバックを受けることで、自分では気づきにくい点や、講師にも見えづらい部分に目を向けることができます。ただし、フィードバックは誰もがすぐにできるものではありません。そのため研修では、受講者同士のフィードバックの質を保つために教材を活用し、対立的・否定的な表現を避け、意図をもって相手に伝える方法とその重要性について学びます。

また、知り合って間もない段階で同期同士がフィードバックし合える関係を築くことで、配属後の同期とのかかわりについて、規範(絆づくり)を形成することができます。

学びを定着するためのフォロー体制づくり

研修後には「学びの棚卸し」や「振り返りレポート」を活用し、理解の定着と行動化を促します。半年後のフォローアップ研修や定期面談を通じて中長期的に振り返る機会を設け、現場での実践を支援します。上司やOJT担当との連携も定着の鍵です。

「うちの会社向けじゃない」を解決!現場に最適なビジネスマナー研修を

現場で起きやすい課題を取り入れた実践型

新入社員が実際に直面しやすいケースや、業務上のすれ違いが起こりやすい場面をもとに構成された研修です。ビジネスマナーの習得にとどまらず、現場で「なぜ必要なのか」を自ら考え、行動につなげる力を養うことを目的としています。

業種や職種に応じた内容設計が可能

製造業、IT、医療など、業界ごとに求められるビジネスマナーには、それぞれ細かな違いがあります。ビジネスコンサルタントでは、60年にわたり様々な業種業界の課題解決を支援してきた実績をもとに、業界や組織の特性に応じて研修内容を柔軟にカスタマイズします。汎用性よりも現場での実用性を重視した、実践的なプログラム設計が可能です。

選べるテーマとカリキュラムで効果的に

「第一印象の形成」「報連相の実践」「メールや電話応対の基礎」など、目的に応じて研修テーマを柔軟に組み合わせることができます。座学とロールプレーイングをバランスよく取り入れ、受講者が理解を深めながら、実践的な行動を身につけられる構成を弊社コンサルタントが一緒に考えます。

まとめ

新入社員研修で教えるべきビジネスマナーは、「社会人の常識」ではなく、「信頼を得る技術」として捉えることが大切です。第一印象や報・連・相、メール対応などは、すべて企業の印象に直結します。また、現場で即活用できるスキルとして習得することで、成果にもつながります。形式的な学習にとどめず、実践的に身につけていきましょう。